タグ

法律地震災害

投稿日:2025/10/20

不動産購入で迷わない!ハザードマップ確認で災害リスクを回避しよう

「不動産購入の候補があるけれど、災害リスクが心配…」

「ハザードマップの見方や確認ポイントが分からず、判断に自信がない」

不動産購入では、まずハザードマップの確認で防災と災害リスクを“見える化”することが要です。本記事は、初心者でも5分で実践できる手順とチェックを軸に、重ねるハザードマップ・わがまちハザードマップの使い分け、凡例の読み方、物件種別ごとの注意点、現地検証のコツまで丁寧に解説。購入前の不安を減らし、失敗を避け、安心して比較検討できる判断軸を提供します。

はじめに―不動産購入でハザードマップ確認が必要な理由を水防法と重要事項説明の観点から整理する

近年、日本各地で水害や地震など大規模災害が頻発し、不動産取引でも災害リスク情報が意思決定の重要な要素となっています。そのため2020年より重要事項説明にハザードマップを用いた水害リスク説明が義務化されました。宅建業者は最新のハザードマップで物件のおおよその位置と浸水リスクを説明するよう定められています。また、ハザードマップ上で浸水想定区域外でも水害リスクがないと安心してはいけないと国のガイドラインでも注意喚起されています。つまり色が付いていなくても油断禁物ですし、色が付いている場合は十分な対策と検討が必要です。

このようにハザードマップ確認は今や不動産購入時の新常識となりつつあります。本記事では、松屋不動産販売株式会社の代表取締役である佐伯慶智が、自身の専門知識をもとにハザードマップ活用のポイントを体系的に整理し、安全・快適・資産性を両立する住まい選びの指針を提案します。

出典:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会>わかりやすい重要事項説明書の書き方より一部抜粋

ハザードマップの基本を正しく理解し防災マップとの違いと凡例の読み方を押さえる

ハザードマップは地形や災害リスクを示す地図で、洪水・地震・土砂災害など災害種別ごとに作成されます。一方、防災マップは災害時の避難経路や避難所など「どう行動するか」に重点を置いた地図です。簡単に言えば、ハザードマップは「どこが危険か」、防災マップは「どう避難するか」を示すものです。両者は目的が異なるため混同しないようにしましょう。

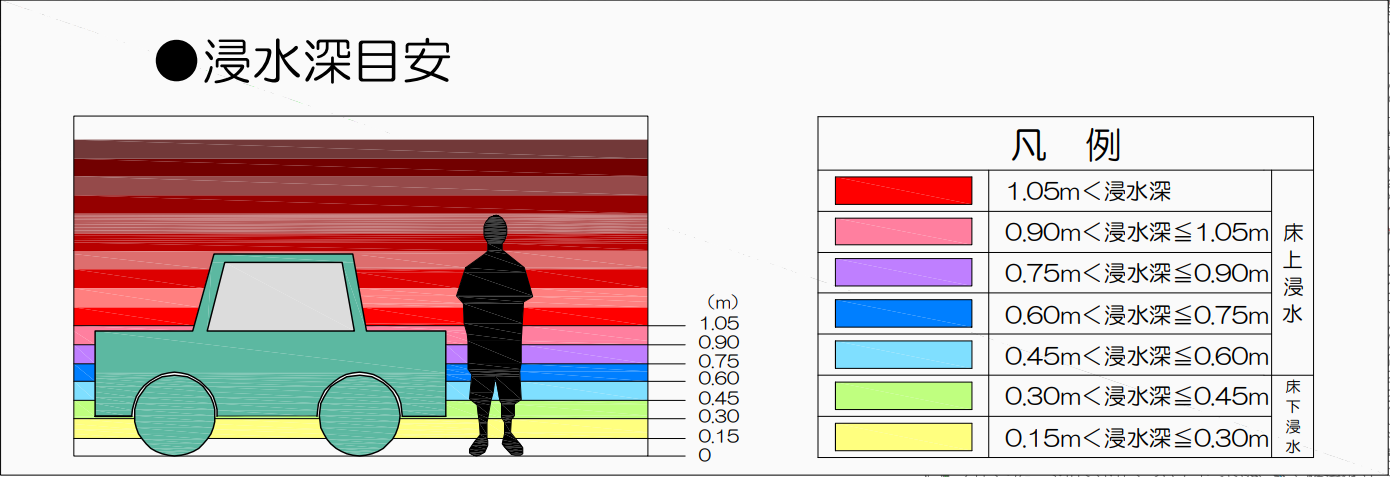

ハザードマップを見る際は、地図上の色や記号の意味を示す凡例を丁寧に読み解くことが重要です。例えば洪水では色で浸水深さ、津波では浸水深さや到達時間、土砂災害では区域区分などが凡例に明記されています。情報量は多いですが、凡例をしっかり確認すればハザードマップの情報を正しく解釈できます。

主要ツールを使い分けて効率的に確認し再現性のある手順で判断する

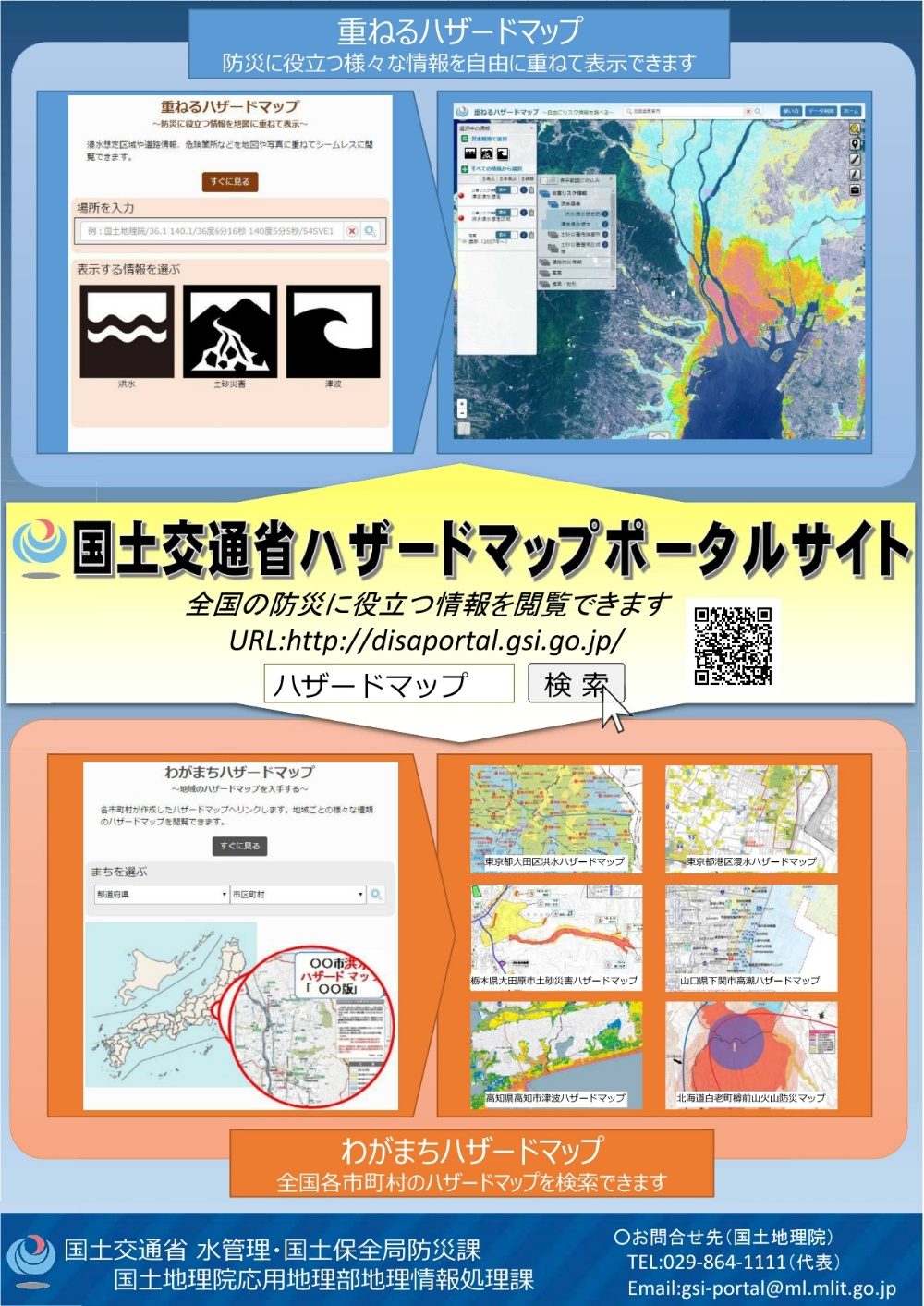

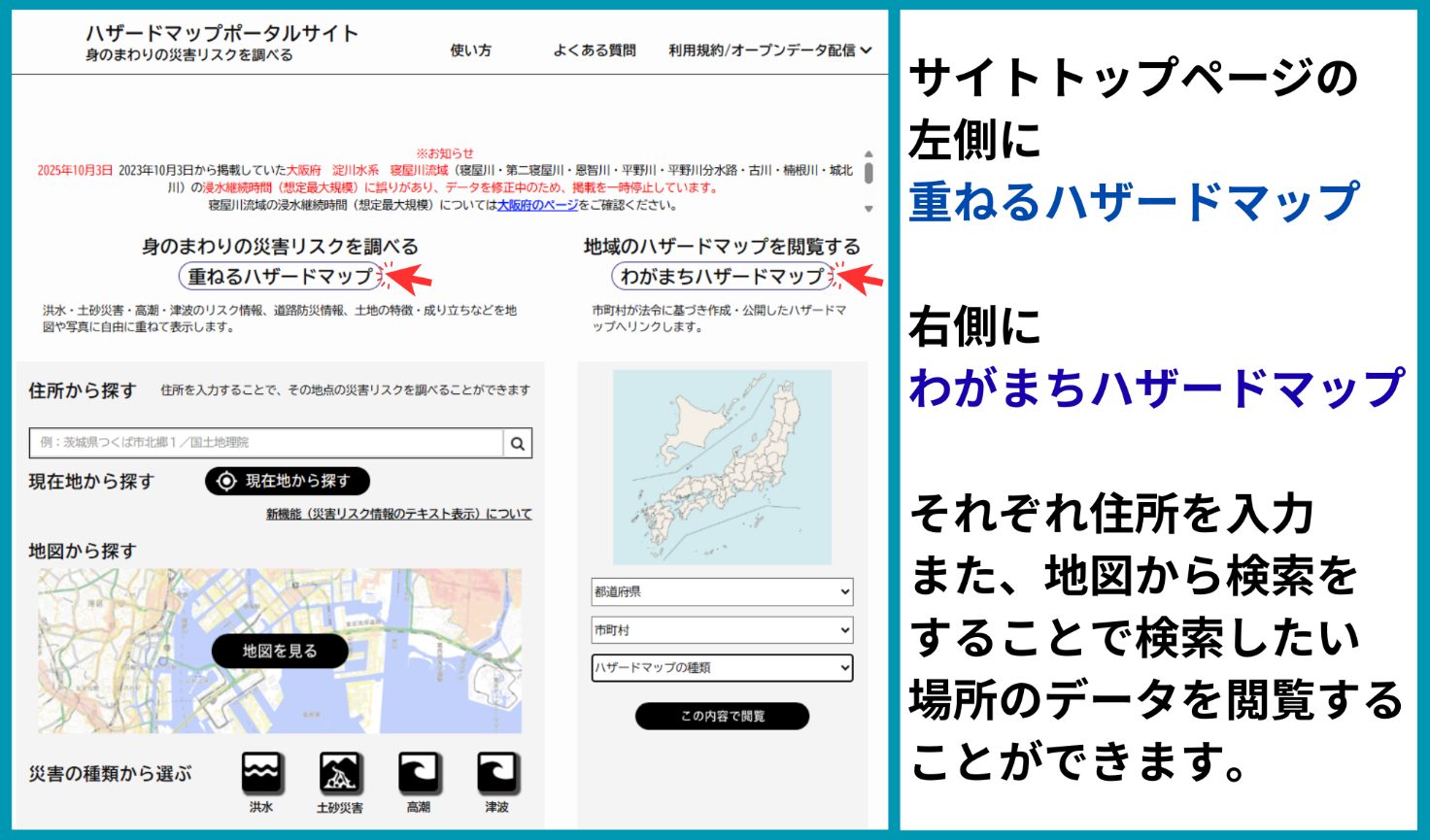

国土交通省が提供するハザードマップポータルサイトを活用すると効率よく災害リスクを確認できます。同サイトは「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマップ」の2つの機能に大別されます。また、これら公式ツールに地形図や航空写真を組み合わせれば、地形に起因する潜在的なリスクも読み解くことが可能です。本節では、それぞれの使い方とポイントを順に解説します。

出典:国土交通省>ハザードマップポータルサイトがさらに使いやすくなりましたより一部抜粋

重ねるハザードマップを住所入力から層の選択と凡例解釈と印刷保存まで実践する

「重ねるハザードマップ」は国土地理院が提供するWeb地図で、全国どこでも複数の災害リスク情報を重ねて表示できるのが特徴です。

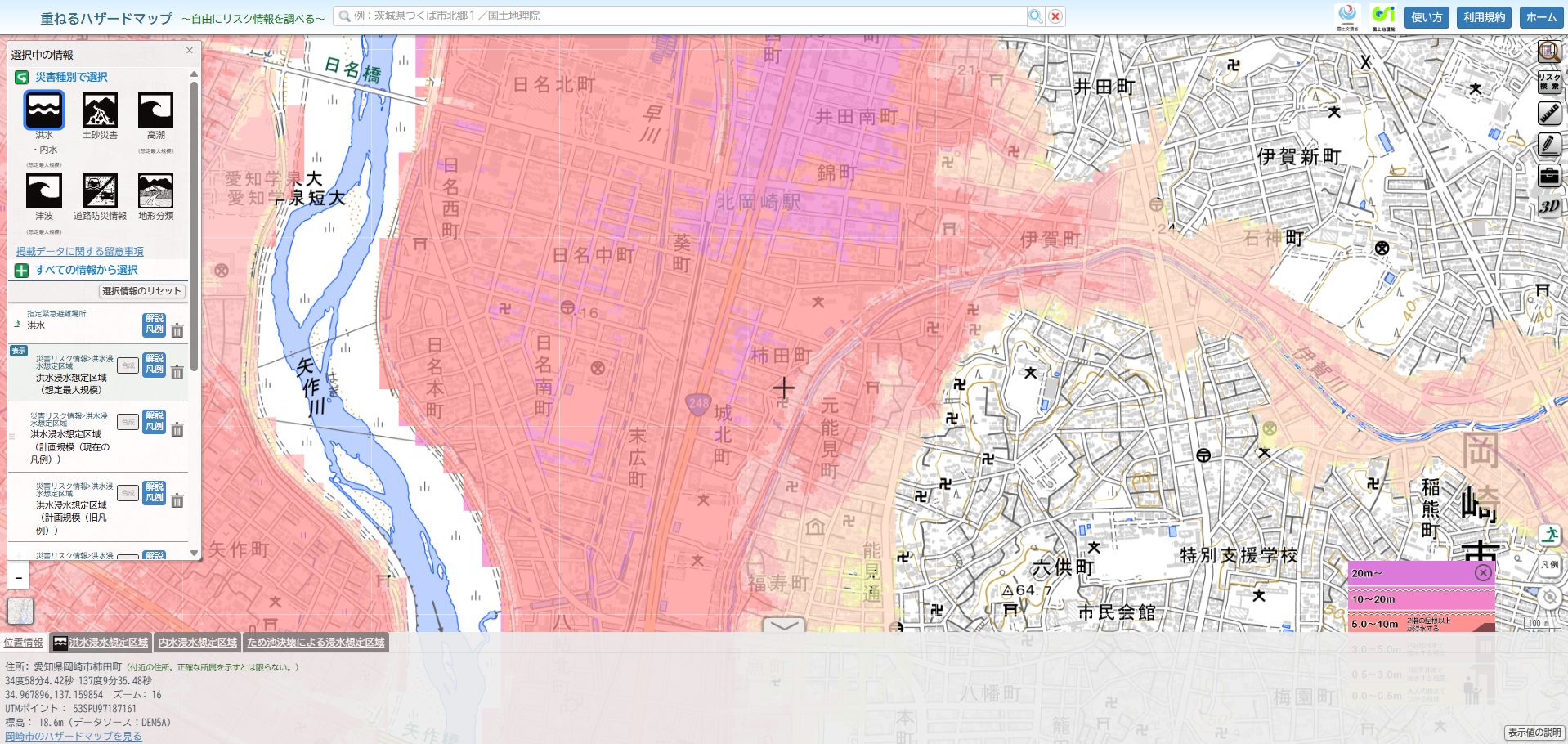

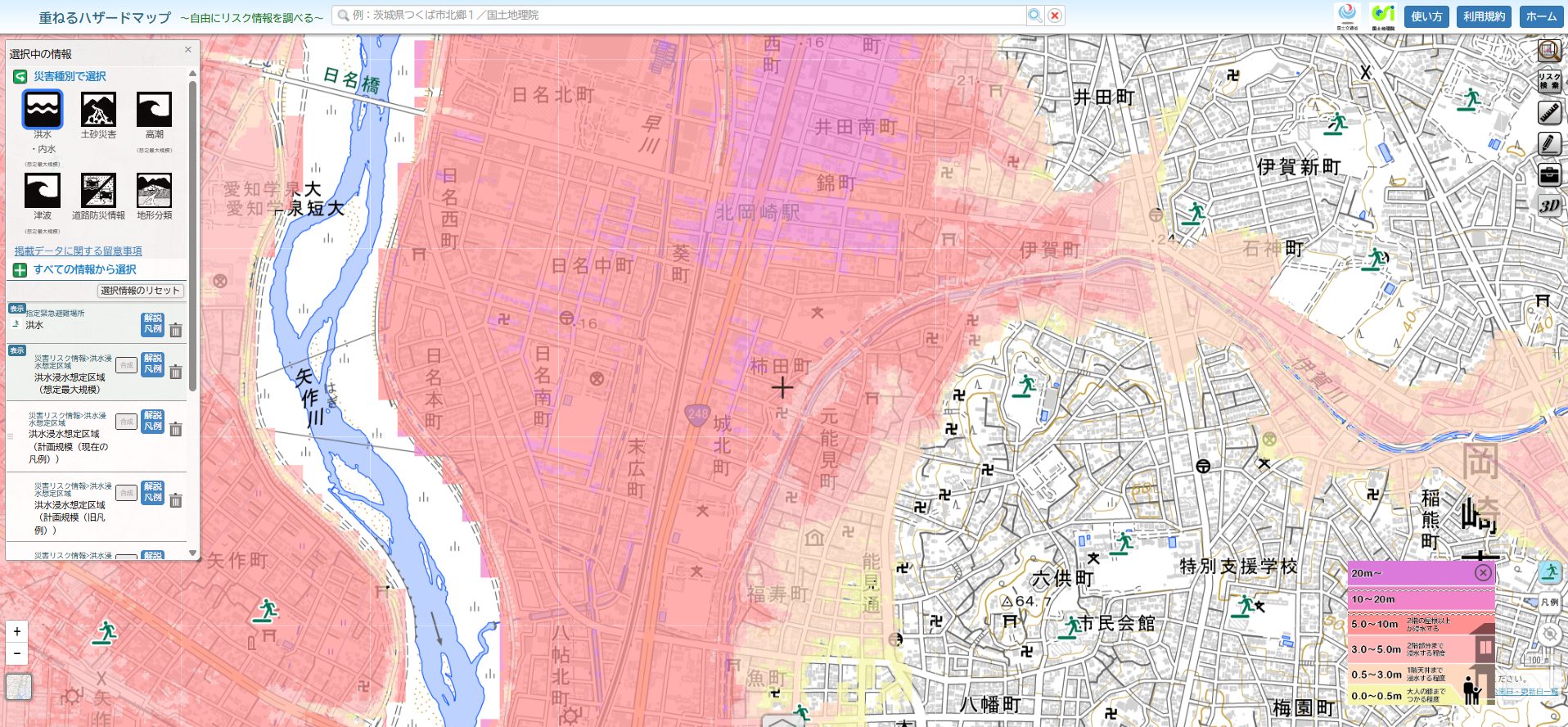

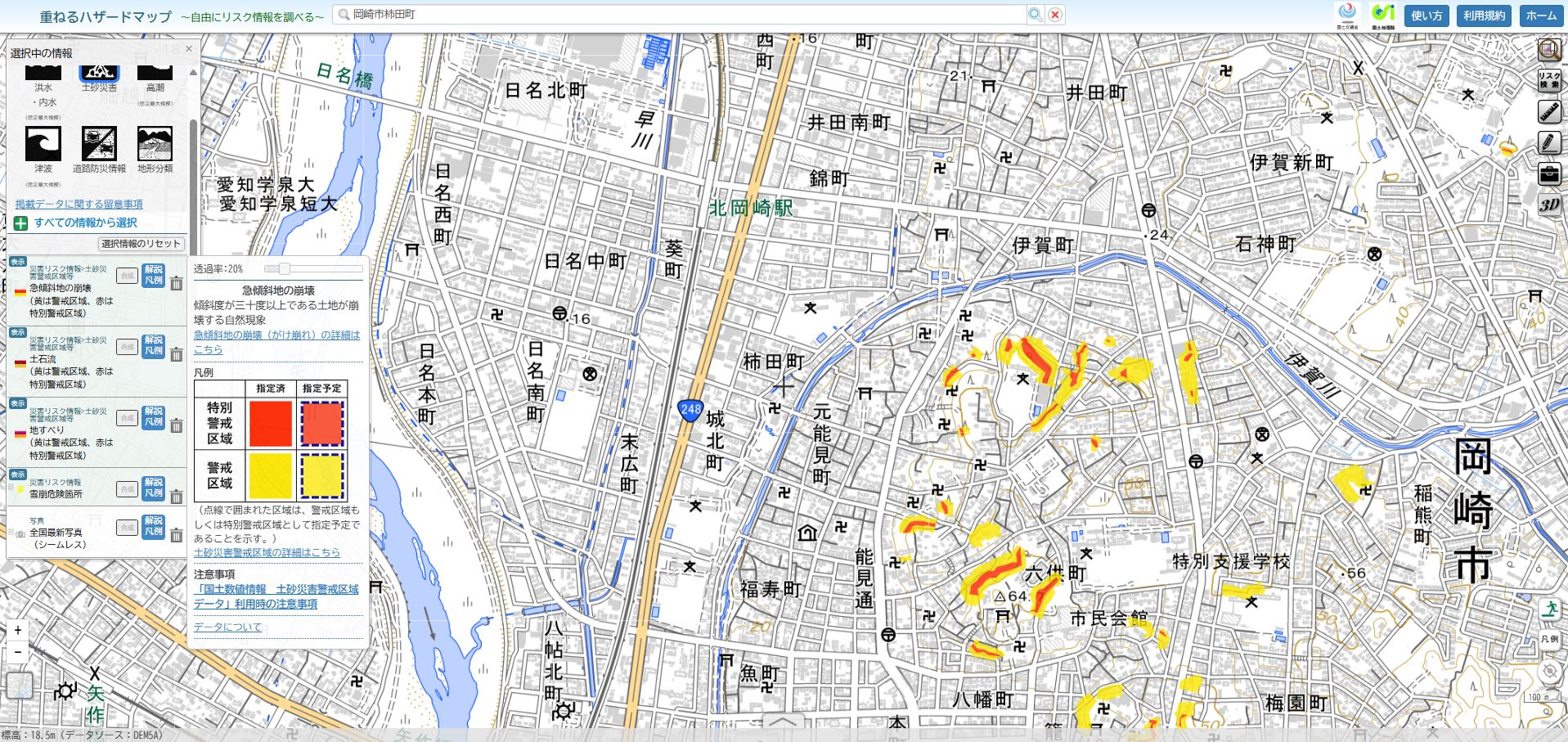

出典:重ねるハザードマップ>愛知県岡崎市柿田町周辺(洪水ハザードマップ)

まずサイトで物件の住所を検索し、次に洪水・土砂・津波など関心のある災害種別を選択します。選択すると地図上に色分けされたリスク領域が表示され、一目でエリアの危険度を把握できます。また複数のレイヤーを同時にオンにすれば、例えば洪水と土砂を重ねて水害と土砂災害の両面からリスクを確認できます(但し、全部重ねてしまうと見にくくなります)。

地図の凡例も必ず確認しましょう。災害種別ごとの色や線の意味(水深○m、警戒区域種別など)を理解し、被害想定を読み取ります。必要に応じて画面をスクリーンショットしたり印刷機能でPDF保存しておくと、後で見返したり共有しやすく便利です。

わがまちハザードマップで自治体独自情報の網羅性と更新状況を確認する

「わがまちハザードマップ」は全国の地方公共団体が公開している各種ハザードマップに簡単にアクセスできるリンク集です。住所検索や地図上の選択から自分の市区町村を指定すると、その自治体が公表する洪水・内水、土砂災害、高潮・津波、地震(揺れやすさ・液状化)など幅広い災害種別のマップをまとめて閲覧できます。地域特有の詳細情報(過去の水害履歴や独自の避難場所表示など)が含まれる場合もあり、国の「重ねるハザードマップ」と補完し合う関係にあります。

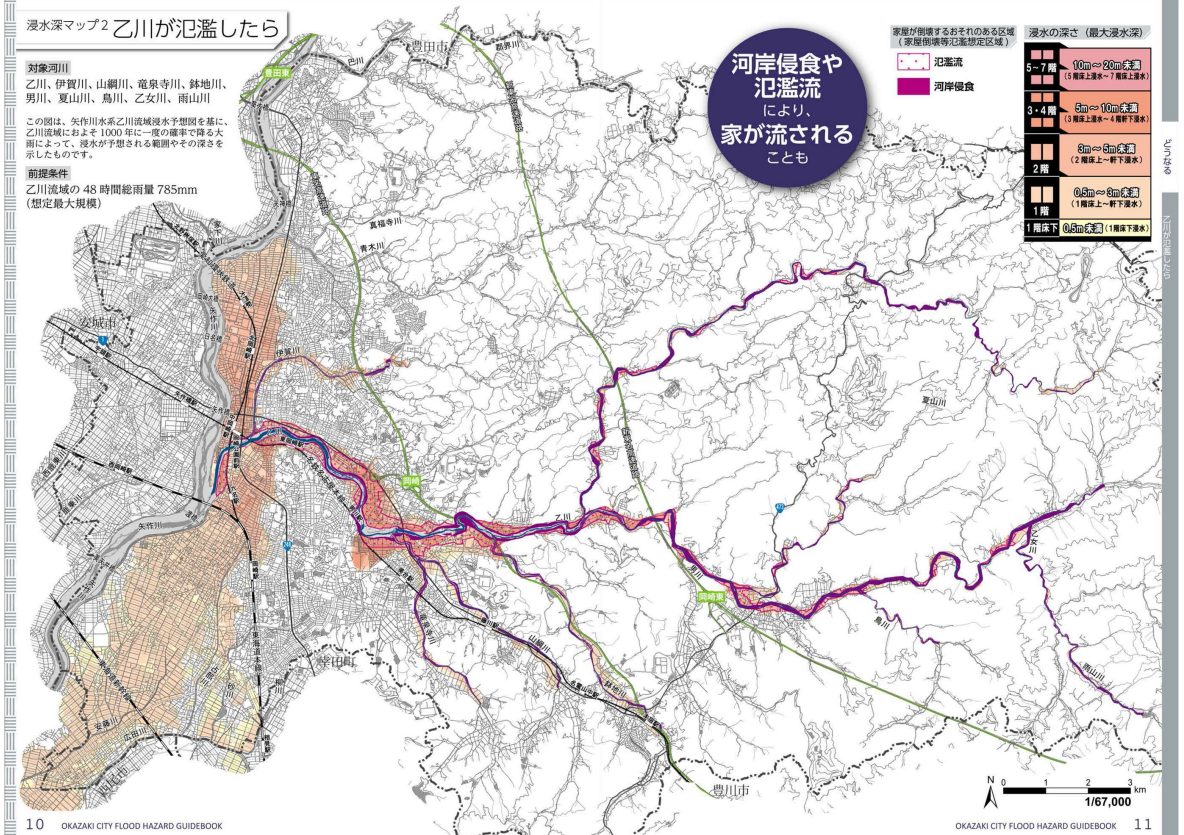

出典:わがまちハザードマップ>愛知県岡崎市>(浸水深マップ2・3:乙川,広田川浸水深・浸水継続時間)より

注意点として、自治体によってはハザードマップがインターネット未公開の場合もあります。役所で配布される最新版の冊子やPDFを取り寄せ、最新性を確認しましょう。まずは自分の自治体の防災情報ページをチェックし、入手可能な最新資料を手に入れることが大切です。

【番外編】不動産情報ライブラリでも確認できます

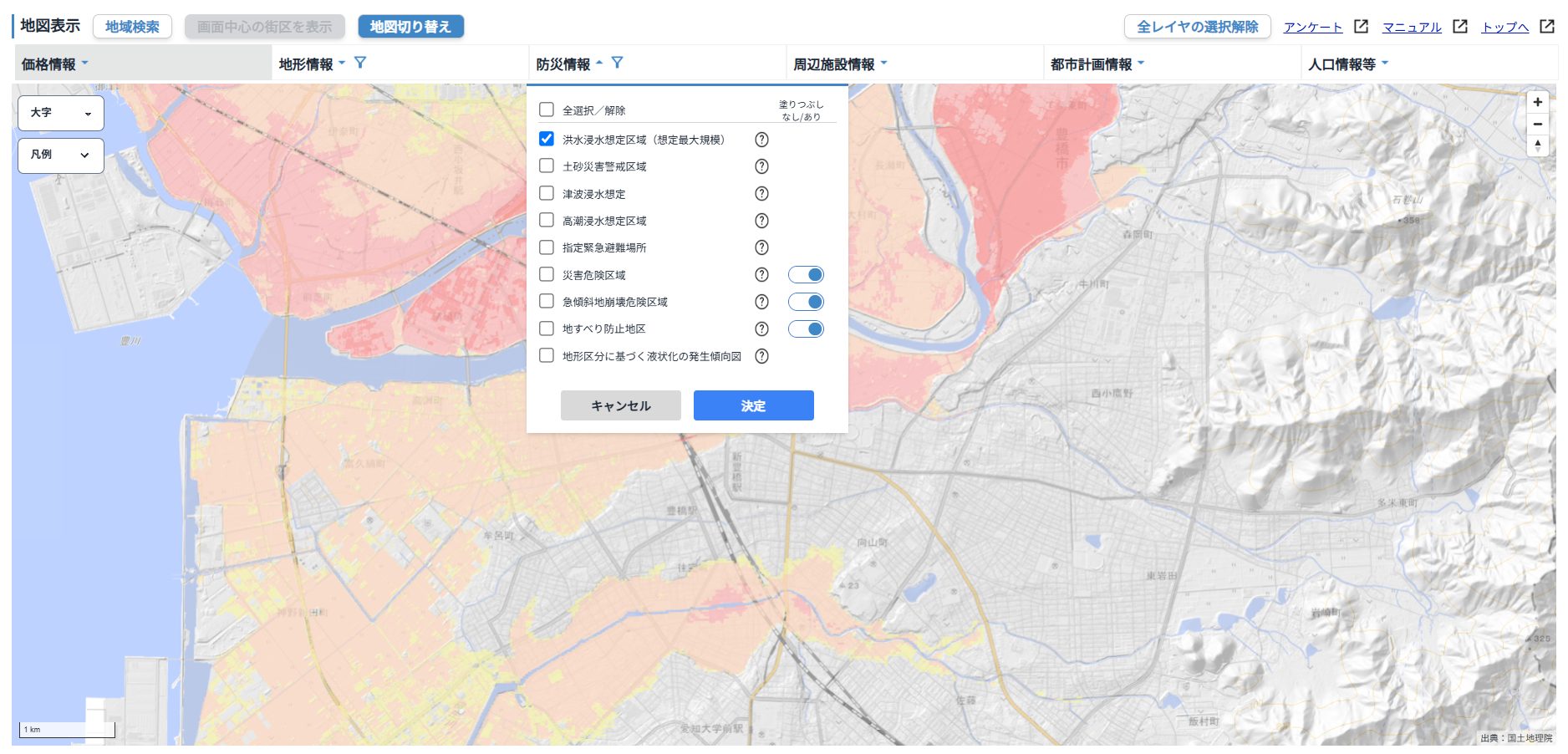

私が書く記事によく出てきます【不動産情報ライブラリ】ですが、価格情報や相場を確認するだけでなく防災情報についても確認することができます。

防災情報の中身は下記9点の情報をハザードマップポータルサイト同様に視覚的にとらえることができます。

・洪水浸水想定区域(想定最大規模)

・土砂災害警戒区域

・津波浸水想定

・高潮浸水想定区域

・指定緊急避難場所

・災害危険区域

・急傾斜地崩壊危険区域

・地すべり防止地区

・地形区分に基づく液状化の発生傾向図

是非、購入希望エリアの価格情報を集めるついでに、防災情報を確認しておけば安心です。

出典:国土交通省>JR東海道本線『豊橋』駅周辺の洪水浸水想定区域(想定最大規模)

不動産情報ライブラリの利用方法や活用方法は、過去のコラムをご参照ください。

標高と地形陰影と航空写真を重ねて地形由来の潜在リスクを見抜く

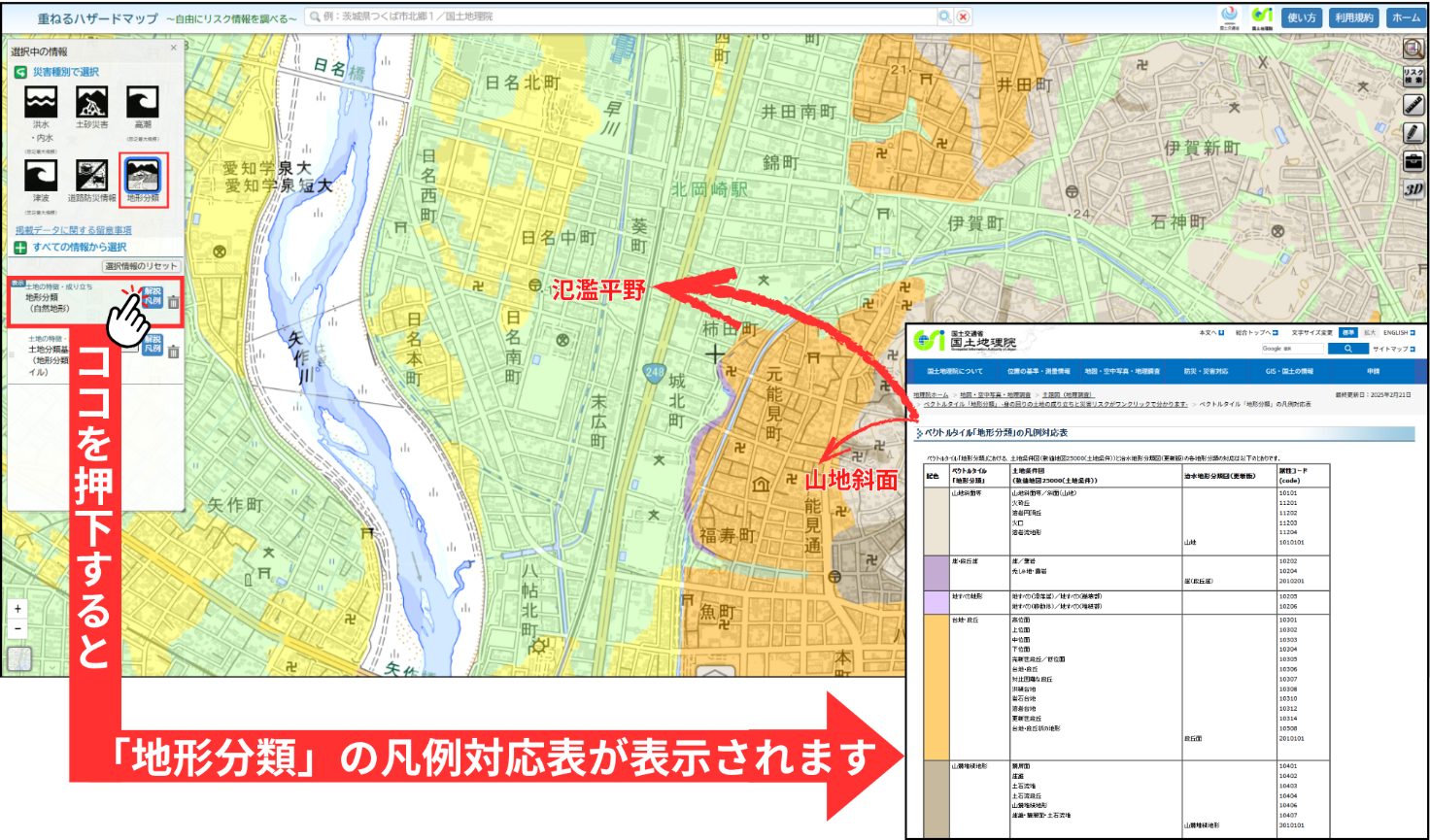

ハザードマップに現れないリスクも、地形を読み解くことで浮かび上がることがあります。防災情報レイヤーとして、標高変化を陰影と色で示す識別標高図や、谷や斜面を埋めた造成宅地を示す大規模盛土造成地なども選択可能です。例えば識別標高図で周囲より低い窪地なら過去に川や池だった可能性があり、水はけの悪さや液状化リスクを示唆します。また大規模盛土造成地レイヤーで谷埋め盛土が確認できれば、地震時の沈下・崩落リスクに注意が必要です。

過去と現在の航空写真を比較すれば、昔は水田や沼地だった土地が宅地化されているケースなど地形改変の履歴が分かります。購入検討地がかつて低湿地だった場合、豪雨時に水が集まりやすかったり液状化しやすいかもしれません。これら地形由来の潜在リスクはハザードマップに必ずしも明示されないため、自分で地形図や古い地図・写真も確認し、総合的に判断することが大切です。

出典:重ねるハザードマップ>ベクトルタイル「地形分類」の凡例対応表

災害種別ごとの見方と要チェック項目を購入判断に直結させる

続いて、災害の種類ごとにハザードマップから何を読み取り、購入判断の材料にどう結びつけるかを解説します。洪水・内水、水害(土砂・高潮・津波)および地震・液状化について、それぞれ注意すべきポイントを見ていきましょう。

出典:国土交通省>ハザードマップポータルサイトがさらに使いやすくなりましたより一部抜粋

洪水と内水では浸水深と到達時間と想定規模の違いを基準に評価する

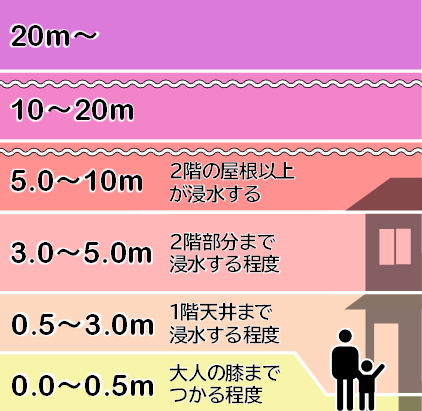

洪水ハザードマップは河川氾濫、内水ハザードマップは豪雨時の排水不能による浸水の想定区域を示します。まず確認すべきは浸水深です。該当地点が「~0.5m」「~3.0m」などどの深さ帯に属するか凡例で読み取ります。例えば想定浸水深3~5mなら建物1階はほぼ水没し2階への垂直避難が必要です。逆に0.5m程度なら床下浸水レベルで被害も比較的小さいでしょう。

次に水の到達時間です。洪水は上流での豪雨から氾濫まである程度猶予がありますが、堤防決壊が起これば想定以上に早く水が迫る可能性もあります。一方、内水氾濫は局地的豪雨で突然発生しやすく、排水不良地点では短時間で冠水します。ハザードマップに到達時間の記載があれば必ず確認しましょう。津波の到達時間が「10分以内」の地域では即時避難(垂直避難)が前提となり、家族構成や生活動線との相性も考慮が必要です。

加えて想定規模(災害の発生確率)にも留意します。多くのハザードマップは千年に一度程度の想定最大規模の豪雨を前提としています。一方、100年に一度程度の計画規模による浸水想定図を別途公表している自治体もあります。最大規模の想定区域に入るからといって即候補外にせず、それが極めて稀なケースか、比較的起こりうる規模か見極めましょう。その上で対策や許容範囲を冷静に検討することが大切です。

割と頻繁に訪れる『100年に1回の大雨』

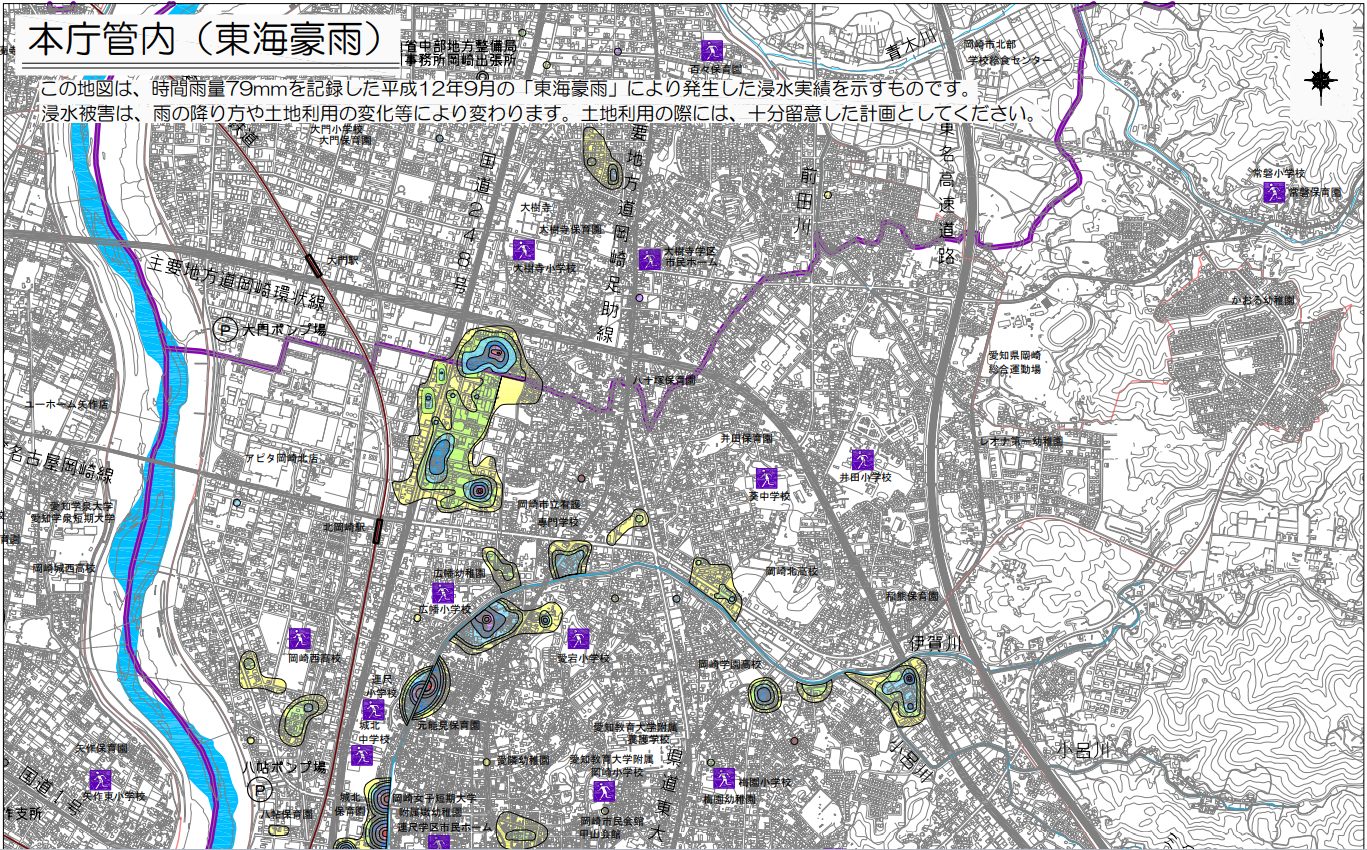

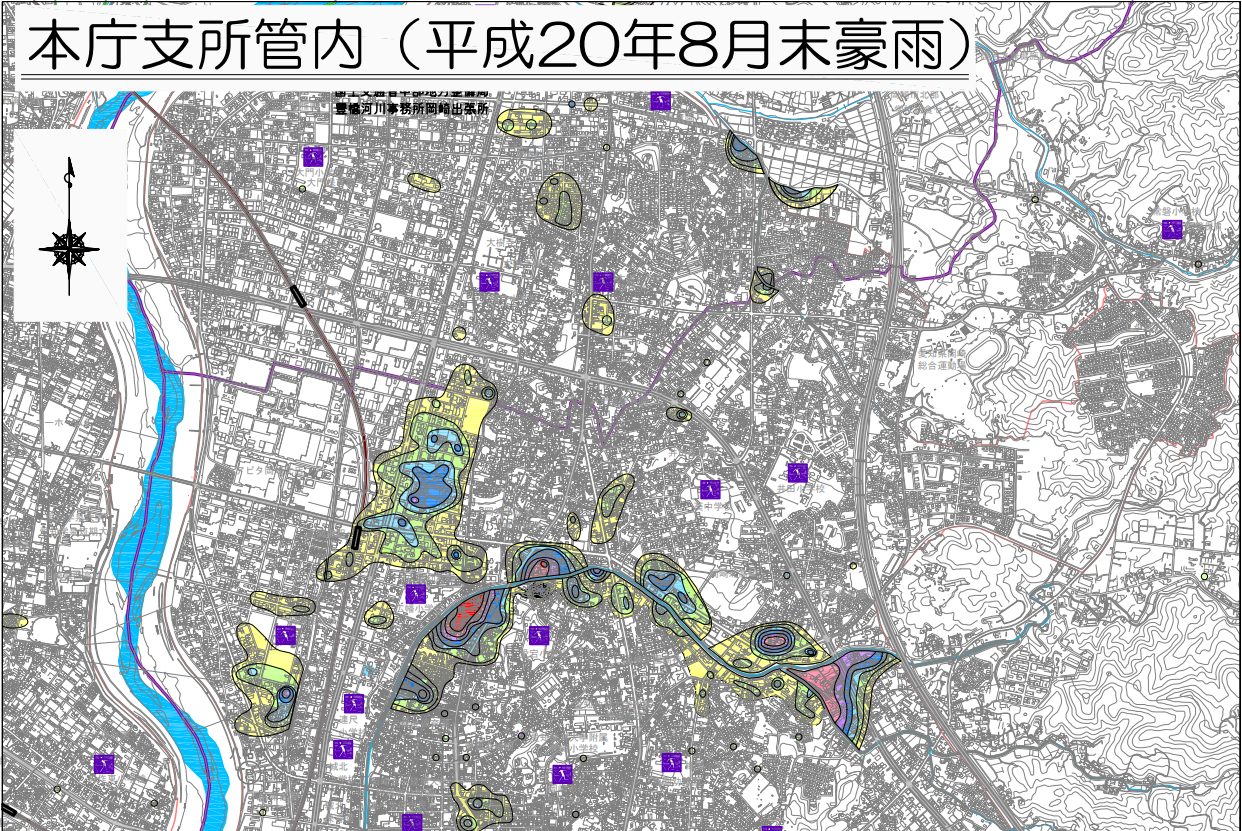

下図は平成12年(2000年)9月に発生した東海豪雨と平成20年(2008年)8月末豪雨の浸水実績図です。私は両豪雨に遭遇していますが、東海豪雨のあと新聞報道も行政の発表資料も巷の人も皆『100年に一度の大雨』と言っていたのをよく覚えています。東海豪雨のあと、岡崎市では治水工事や伊賀川と小呂川の合流地点の改修工事など洪水対策をおこない、この先の『100年に1度の大雨』でも、もう大丈夫と思われていました。ところが、100年どころかたった8年で、もう一度豪雨被害に見舞われ、大きな被害を出す事となりました。

そこで読者皆さんにも分かっていただきたいのは、両図を見比べてもらうと一目瞭然ですが、浸水実績のある地域は概ね重なっているという点です。岡崎市は起伏が多く、一級河川である矢作川をはじめ乙川(菅生川)・伊賀川・小呂川・占部川など河川の多い街です。起伏があるという事は、高地と低地が存在し、河川が多いという事は、大雨が降れば堤防の越水や決壊が発生する可能性があるということです。ですので、浸水深が1mを超える(凡例で赤色の地域)地域の物件を購入する時は、余程慎重に検討をしていただきたいですし、建築地の宅盤を上げるなどの措置を講じることを考えていただきたく思います。

令和5年6月の豪雨に関する記事⇒天災は…忘れた頃にやって来る

土砂災害では急傾斜や土石流や崩壊地形の兆候を地形から読み解く

土砂災害ハザードマップでは急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)や土石流、地滑りの危険区域が示されています。まず土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されていないか確認しましょう。レッドゾーン内の物件は建築時に安全措置が義務付けられ、資産価値や増改築の制約にも影響します。

出典:重ねるハザードマップ>愛知県岡崎市柿田町周辺(土砂災害ハザードマップ)

地図で色が付いていなくても、近くに急斜面や谷筋がある土地は注意が必要です。未指定の小規模な崖地でも大雨時に崩れる可能性があります。地形図や現地で斜面の勾配や不自然な盛土・亀裂がないかチェックしてください。また周辺の地名に「崖」「谷」などが含まれる場合、昔から地盤が不安定だったことを示唆するケースがあります。

要するに崖の上下に位置する物件は要注意です。土砂災害リスクが高いと判断したら、擁壁の補強や早めの避難計画など対策を検討しましょう。

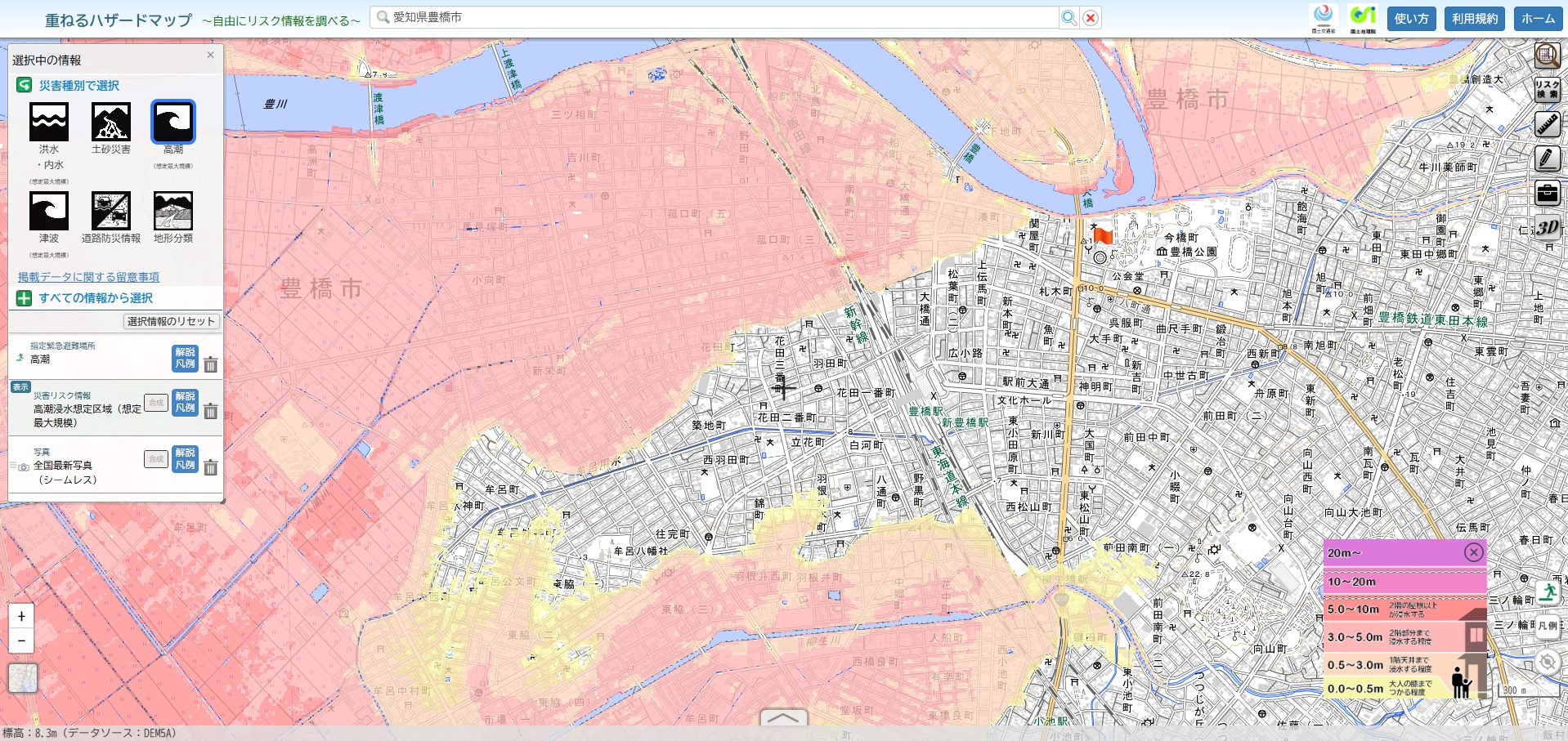

高潮では堤防高と海抜表示と閉鎖時間の前提条件を踏まえて判断する

高潮ハザードマップは台風等で海水が堤防を越えて浸水が想定される地域と水深を示します。まず想定浸水深と敷地の海抜(標高)を比較しましょう。例えば敷地が海抜3mで浸水深2mなら浸水の恐れがありますが、地盤が5mで浸水深1mなら敷地までは届かない可能性があります。

出典:重ねるハザードマップ>愛知県豊橋市広域地図(高潮ハザードマップ)

ただしハザードマップの前提条件にも注意が必要です。多くの高潮想定図は堤防が機能していても防ぎきれない最悪の場合を描いていますが、中には水門の閉鎖が間に合わなかったケースなども織り込まれています。物件近くに防潮扉や水門があるなら、その高さや締め切り手順を自治体資料で確認しておくと良いでしょう。

高潮は津波と異なり事前に気象予測が可能で準備時間も取れます。しかし台風の規模次第では想定以上の高潮が発生する恐れも指摘されています。高潮リスクがある物件では、避難方法を決めておくだけでなく建物の高基礎化や防水板の設置など構造的な対策も検討してください。

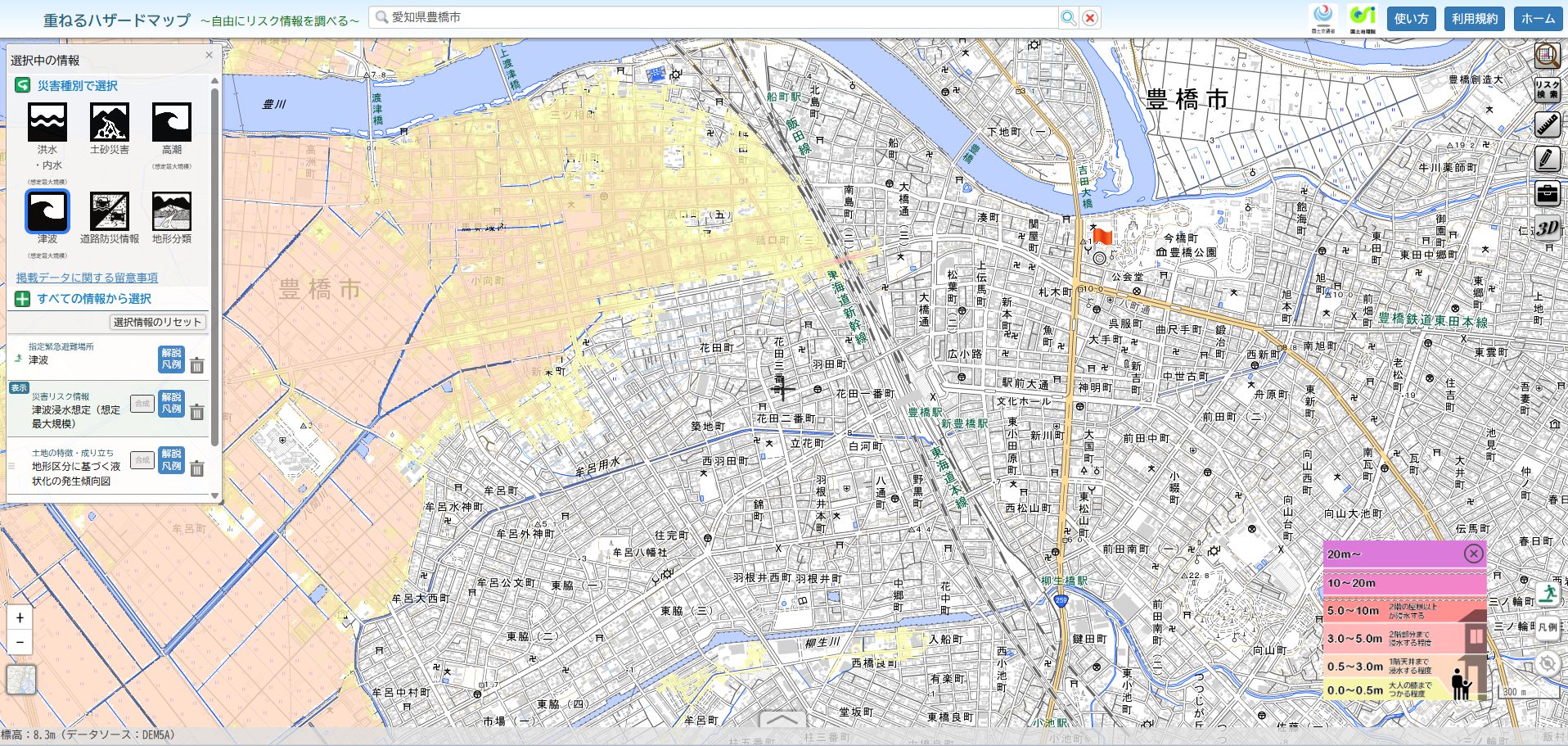

津波では到達時間と遡上高と広域避難の可否をシナリオで検討する

津波ハザードマップは地震により発生した津波が陸上に押し寄せた時の浸水区域と水深を示します。まず津波の到達時間を確認しましょう。震源に近い沿岸では地震発生から数分~十数分で津波が来襲するため、そのような地域では広域(遠方)への避難は不可能で、近隣の高台や頑丈な建物への垂直避難が前提となります。次に遡上高(想定浸水深)も重要です。自宅の2階以上に達する津波が想定される場合、自宅待機は命取りになるため、安全な高台や指定避難ビルへの避難が必須です。マンションの高層階など、建物自体が津波避難ビルに指定されているケースでは、屋上までの避難経路(施錠の有無など)も確認しておきましょう。

出典:重ねるハザードマップ>愛知県豊橋市広域地図(津波ハザードマップ)

最後に広域避難の可否も検討します。津波は広域に被害を及ぼすため、避難時に道路渋滞や混乱が生じやすくなります。車で遠方に逃げる計画は渋滞で難しいため、徒歩で行ける高所や近隣の高層建物など身近な避難先を事前に決めておく必要があります。自治体の津波防災計画や地域の避難タワーの位置も確認し、いざというときの避難シナリオを家族で話し合っておきましょう。

地震と液状化では表層地盤と造成履歴と活断層情報を突き合わせて確認する

地震ハザードマップ(震度分布図)や液状化マップも事前に確認しましょう。まずその土地の表層地盤特性です。軟弱な沖積低地ほど地震時の揺れが増幅し、岩盤に近い台地や丘陵地は揺れにくい傾向があります。ハザードマップの揺れやすさランクから地盤の固さを把握しましょう。

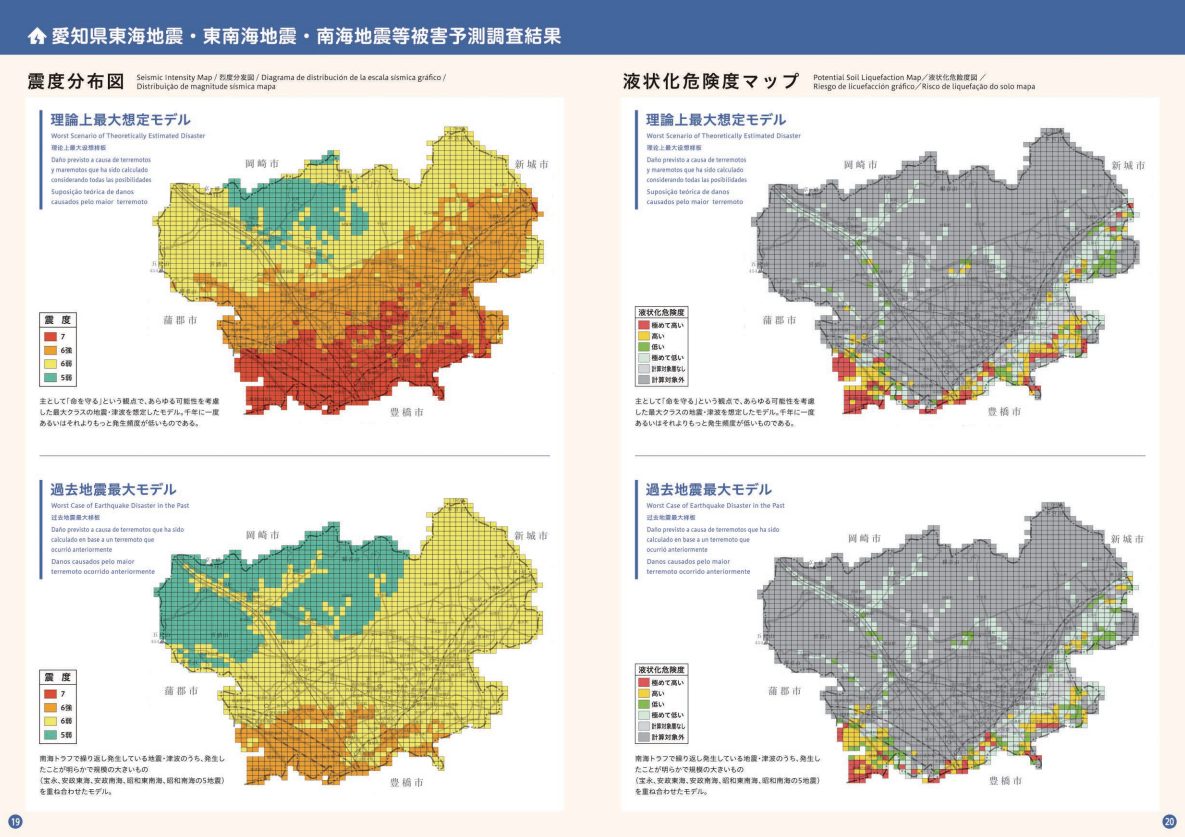

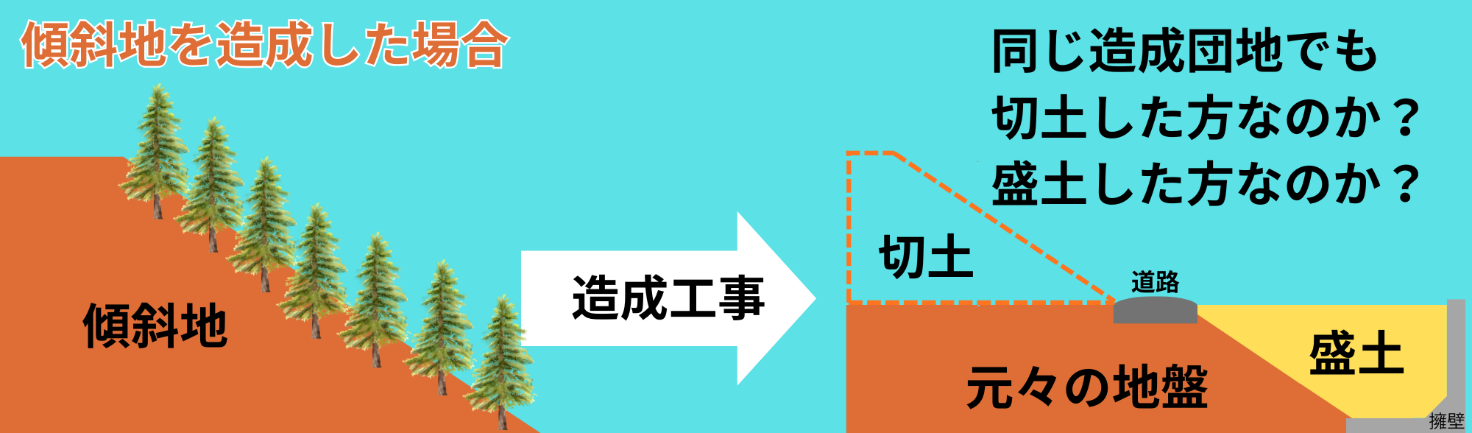

出典:わがまちハザードマップ>震度分布図・液状化危険度マップ

次にその土地がどのように造成されたかという造成履歴です。谷を埋めた盛土造成地では地震時に沈下・崩壊のリスクがあります。逆に山を削った切土造成地では斜面との境界部分で地盤が弱い場合があります。自治体で開発許可や造成工事記録を確認し、古い地図や航空写真で昔は沼地・湿地だったかなどを確認すれば、液状化の可能性も推測できます。

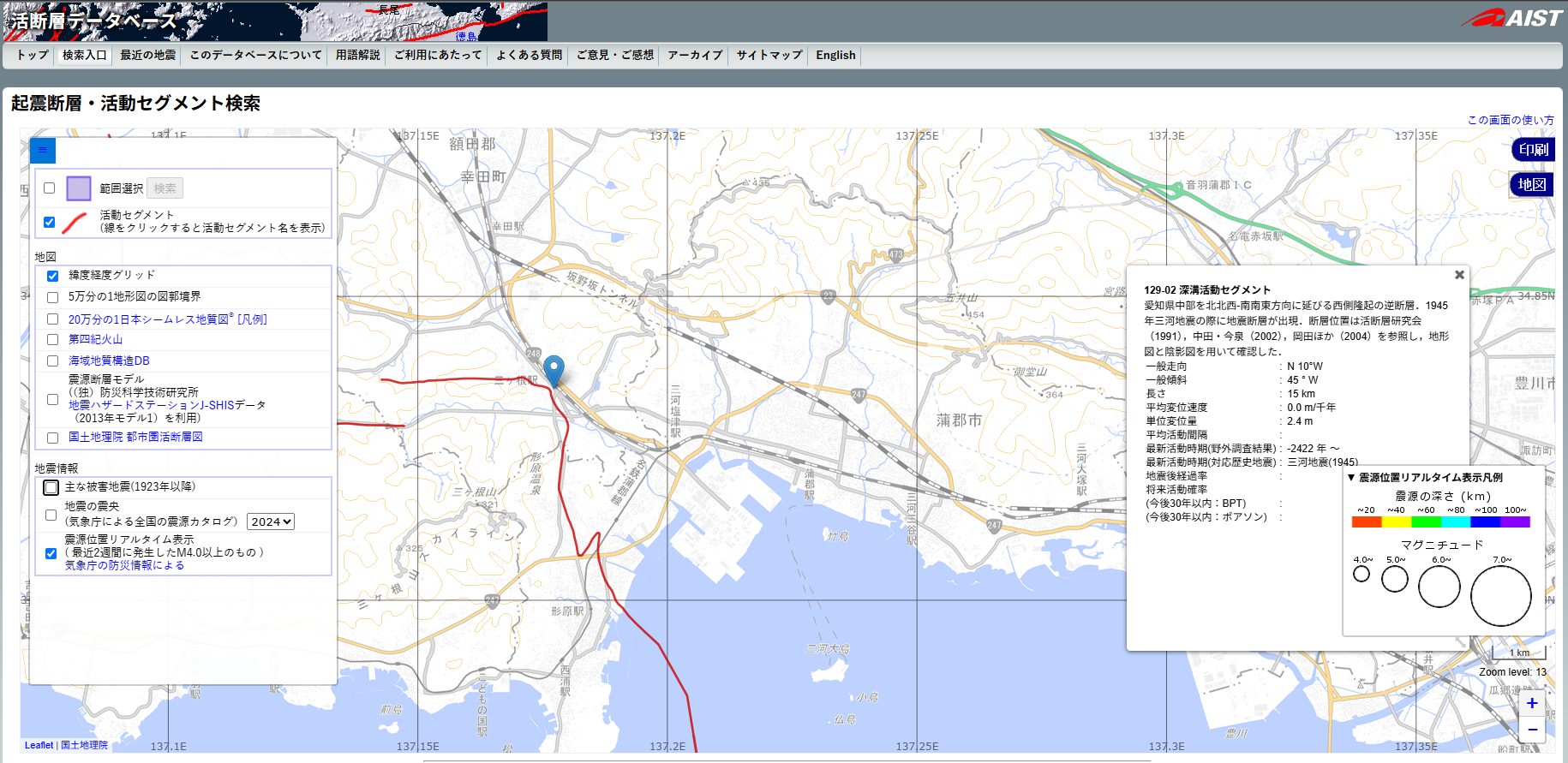

さらに周辺の活断層情報も調べておきましょう。主要な活断層帯は国や自治体が公表しています。物件近くに活断層がある場合、直下型地震で揺れが非常に強くなる可能性があります。活断層そのものの真上は建築不可ですが、少し距離があっても耐震構造をより重視するなど対策が必要でしょう。総じて地震・液状化リスクのチェックでは、ハザードマップ上の色だけでなく地質や土地の履歴も踏まえ、総合的に判断することが求められます。

出典:産業技術総合研究所(2025) 活断層データベース>JR東海道本線『三ヶ根』駅周辺

物件種別と現地検証の要点を一体で押さえてリスクの取りこぼしを防ぐ

ハザードマップでリスクを把握したら、次に戸建・マンション・土地といった物件種別ごとに注意すべき点と現地で確認すべき事項を整理しましょう。机上のハザードチェックだけでなく実際に現地で自分の目で確かめることで初めて分かることも多いものです。ここでは物件種別ごとに、ハザードリスク軽減のため押さえておきたい要点を解説します。

戸建は基礎形式と外構排水と止水計画を点検して被害を最小化する

戸建住宅では、まず建物自体の防災性能を確認しましょう。基礎の高さは重要で、布基礎・ベタ基礎の床高さ(地面から通常30~40cm)が想定浸水深を下回る場合、床上浸水の恐れがあります。必要に応じて基礎を高くしたりピロティ構造にすることで水害リスクを軽減できます。現地見学の際は、玄関や床の高さが周囲の道路より低くないかチェックしてください。

次に外構の排水計画です。敷地内の雨水を集める排水枡が適切に配置され、隣地からの雨水流入を防ぐ勾配になっているか確認します。豪雨時に水が溜まりそうな低地が敷地内にないか、雨樋からの排水先が詰まっていないかなども見ておきましょう。周辺道路側溝の状況も合わせて確認すると参考になります。

さらに浸水対策(止水計画)も事前に検討しておきます。玄関やガレージなど開口部に後付けできる止水板や防水シート、土のう等を備えておけば、万一水が迫っても建物内への浸水を防ぎやすくなります。また浸水して1階が使えなくなる事態に備え、2階で生活できる環境(簡易トイレや備蓄品)を整えておくと被害の軽減につながります。戸建は自助努力での備えが可能な分、平時からの対策が肝心です。

マンションは立地階と避難動線と非常用設備を評価して安全性を確保する

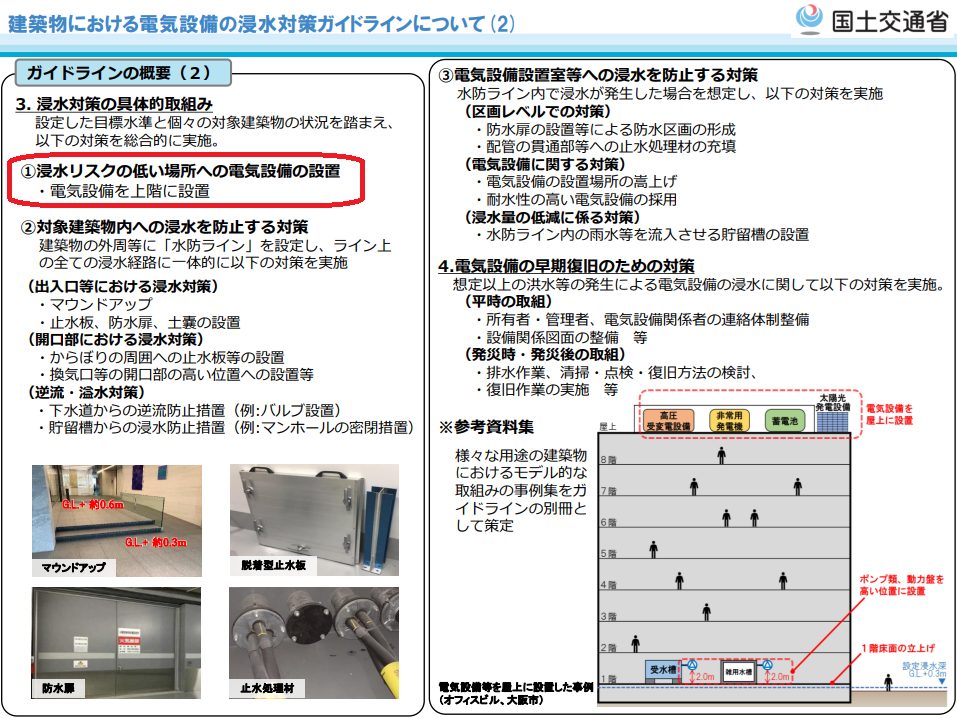

マンション(集合住宅)の場合、各住戸は建物全体の堅牢さに守られますが共用部分の被災リスクに留意が必要です。まず住戸の所在階によってリスクが異なります。低層階は洪水時に浸水被害を直接受ける可能性がありますし、高層階でも地下設備や電気室が浸水すると停電・断水が発生し生活に支障を来します。購入前に電気設備や受水槽・ポンプ類がどこに設置されているか確認し、できればそれらが浸水しない高さにあるマンションを選ぶと安心です。

出典:国土交通省>建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインより一部抜粋

避難動線も重要です。大規模地震や停電時、エレベーターが停止したら階段で避難しなければなりません。非常照明の有無や階段の滑り止めなど、安全に下りられる構造か確認しましょう。洪水リスクがある場合、1階ロビーや出入口が浸水すると建物から外に出られなくなるため、建物内で上階へ垂直避難できる経路(非常階段や連絡通路)が確保されているかもチェックポイントです。沿岸部ではマンション自体が津波避難ビルに指定されていることもあります。その際は屋上までアクセスできるか(扉の施錠状況など)確認してください。

非常用設備についても評価しましょう。比較的新しい大規模マンションほど防災備蓄倉庫や非常電源・ポンプ類が充実しています。地下駐車場がある物件では排水ポンプや防水板の有無が水害時の車両被害軽減に役立ちます。高層階まで給水する受水槽やポンプの耐震対策も要確認です。マンションは個人で対策できる範囲が限られるので、物件選定時に建物全体の防災性能をよく確認しておきましょう。

土地は造成履歴と擁壁と排水計画と関連許認可を確認して将来不確実性を減らす

更地を購入して家を建てる場合、土地そのものの安全性を徹底的に調べる必要があります。まず造成履歴に注目しましょう。その土地が自然の地形か、過去に大規模造成された宅地かで地盤の安定性が異なります。谷を埋めた盛土造成地なら地震時に沈下・崩壊のリスクがありますし、急斜面を切り取った造成地なら背後からの土砂流出リスクがあります。

自治体で開発許可や造成工事記録を確認し、必要に応じ専門家に地盤調査を依頼するなどして安全性を評価しましょう。古い地図や航空写真で、対象地が昔は沼地や川の一部だったなどの履歴がわかれば、軟弱地盤や液状化の可能性も高くなります。

がけ条例に関する記事⇒がけ条例に注意!購入希望物件の隣接地や道路との高低差を確認しよう

次に擁壁の有無と状態です。敷地に高低差がある場合、コンクリート擁壁や石積みで土を支えていることがあります。高さや材質を確認し、ひび割れや傾きがないかチェックしましょう。高さ2m超の擁壁は許可を得た構造であるべきですが、古い擁壁は基準を満たさず危険なことがあります。豪雨や地震で崩壊する恐れがあるので、不安な場合は専門家に診断してもらい、必要なら補強工事や造り替えを検討してください。

排水計画も重要です。敷地に雨水がたまらないよう、側溝への排水方法や浸透設備を確認します。敷地が低地の場合は雨水が滞留しない設計になっているか、排水先(下水道や水路)に余裕があるかも確認しましょう。現地では雨天を想定して水の流れ方をチェックしてください。

最後に法令上の制限です。土砂災害警戒区域や浸水想定区域など法で指定されたエリアに該当する土地では、建築時に追加の安全基準や構造制限が課されます。購入前に重要事項説明でそれら指定の有無を確認し、不明点は必ず質問して解消しましょう。土地は将来にわたる資産の基盤です。不確実な要素を一つずつ減らすことで、購入後の「こんなはずではなかった」を防げます。

通学路と避難経路と医療機関への到達性を昼夜と豪雨時の動線で検証する

住まいの安全性を考える際、物件そのもの以外に日常の動線の安全も見逃せません。特にお子さんがいる場合、通学路が災害時にも安全かは重要です。学校までの経路上に冠水しやすい低地や崖崩れ危険箇所がないか、ハザードマップと現地確認で調べます。豪雨時に橋を渡る必要がないか、避難先となる学校自体が浸水想定外か等も確認しましょう。夜間は危険箇所が見えにくくなるため、街灯の有無も含めて確認しておくと安心です。

次に避難経路です。自宅から指定緊急避難場所(地域の避難所)まで複数のルートを想定し、それぞれの安全性を検証します。ハザードマップで浸水エリアを避けて行けるか、避難所が浸水想定区域外かを確認します。もし避難所までの経路が危険な場合は、近隣の高台や耐震性の高い建物への垂直避難も考えておきましょう。実際に家族で歩いてみて、所要時間や危険ポイントを共有しておくことをおすすめします。

最後に医療機関への到達性も検証しましょう。災害時に負傷者が出たり持病が悪化したりした場合、救急搬送や自力での通院が、可能かが生命線となります。最寄りの救急指定病院までの道路が冠水や崖崩れで遮断されないか、ハザード情報で確認します。道路の冠水想定箇所が公表されている地域では、どの道路が水没しやすいか事前に把握できます。また地震時には緊急車両用の緊急輸送道路が確保されます。自宅付近の緊急輸送道路や消防署、広域避難所の位置も把握しておき、豪雨・夜間を想定した複数の搬送ルートを考えておくと安心です。

更新日と想定条件と縮尺の確認で判断の前提をそろえ根拠を記録する

ハザードマップを利用する際には、その情報が最新かつ想定条件を理解した上で判断することが大切です。また、異なる縮尺(広域図と詳細図)の地図を見比べることで見落としを防ぎ、最後に判断根拠を記録に残しておくと後々まで安心です。本章ではハザードマップ利用上の留意点として、情報の新しさ・正確さと地図のスケールに着目します。

図面の版数と公開日と想定条件を照合して最新性を担保する

ハザードマップは一度作られて終わりではなく、河川整備や気象想定の見直しなどで随時改訂されています。利用する地図が最新の版か必ず確認しましょう。紙のハザードマップなら隅に作成年月日や改訂履歴が記載されていますし、ウェブ版でも自治体サイトの更新日時をチェックします。特に令和2年前後に多くの自治体で洪水ハザードマップが想定最大規模降雨に基づき改訂されました。古い資料しかない場合は自治体に問い合わせて最新版を入手してください。

次にそのハザードマップの想定条件も理解します。例えば洪水ハザードマップに「○○川堤防が決壊した場合」「1/1000の確率の降雨を想定」などと書かれていれば、それを読むことでリスクの規模感が把握できます。想定条件を知れば、色の意味を過不足なく解釈し、「このシナリオは極めて稀なケースだ」など冷静な判断が可能になります。津波ハザードマップでは想定震源やマグニチュードが記載されていることもありますので目を通しておきましょう。

また、確認したハザード情報は記録に残すことをおすすめします。どの時点のどの資料を参考に判断したか、取得日や出典と共にメモや画像で保存してください。後日状況が変化した際や、保険会社・金融機関と相談する際に、この記録が役立ちます。

広域図と詳細図を併用して縮尺差による見落としを回避する

ハザードマップには市町村全域を俯瞰できる広域図と、町丁目単位で拡大した詳細図があります。広域図は一目で地域全体のリスク分布を把握できますが、小さな危険箇所は表現しきれない場合があります。詳細図は個々の町域を細かく示しますが、狭い範囲に特化するため周辺との位置関係が見えづらくなります。したがって、広域図と詳細図の両方を見比べることで双方の弱点を補うことが重要です。

例えば、詳細図で物件周辺に色がついていなくても、広域図で見ると少し離れた上流側に大きな氾濫想定エリアが描かれていることがあります。これは、自宅自体は浸水しなくても周囲が冠水すれば孤立化する可能性を示唆します。また広域図では載っていない小さな急傾斜地の危険箇所も、詳細図なら記載されている場合があります。両方を確認することで縮尺ゆえの見落としを減らせます。

実務上はまずウェブ等で広域図をざっと眺めて大きなリスク要因がないか確認し、その後ピンポイントで詳細図(PDFなど)を入手して物件周辺の細部を精査する流れが効率的です。ウェブ地図の場合も、拡大レベルによって表示される情報が変わることがあるため、様々なズームレベルで表示切替を試し、情報の取りこぼしがないよう工夫してください。

段階別チェックリストで短時間でも抜け漏れなく確認する

お忙しい方でも段階的にポイントを押さえれば、短時間でハザードチェックが可能です。ここでは時間別のチェックリストとして、5分のクイックチェック、30分の詳細チェック、契約直前の最終確認という3段階を提案します。

5分で住所入力と層の選択と凡例の一次判定を終える

まず5分程度でできる超速チェックです。興味を持った物件があれば、すぐにハザードマップポータルサイトで住所を検索し、ざっとリスクを把握しましょう。手順はシンプルです。

- 住所検索

物件所在地を入力し、地図を該当エリアにズーム。

- 災害種別を選択

洪水、土砂、津波など主要な災害ごとのレイヤーを順にオン。

- 色付きエリアの有無確認

物件付近に色がついているか即座に判定。色付き箇所があればリスク区域内なので凡例で意味(水深○m等)を確認します。

- 一次判断

表示結果から「洪水○m浸水想定エリアに該当」「近くに急傾斜地崩壊危険箇所あり」等、おおまかなリスクを把握します。

この初期チェックにより、明らかにリスクの高い物件(大河川氾濫想定ど真ん中等)は早めに候補から外せますし、特に色がついていない物件でも安心はせず次の詳細チェックで念入りに確認します。複数物件を比較検討する場合も、まずこの5分チェックで優先度を付けると効率的です。

30分で複数ハザードと避難や医療や通学の可達性を検証する

次は30分ほどかけた詳細チェックです。一次判断を踏まえ、以下のポイントを検証しましょう。

- 複数ハザードの重ね合わせ

重ねるハザードマップで洪水・土砂・津波など複数のリスクを同時表示し、複合的な危険性を把握します。例えば洪水と土砂が重なるエリアなら水と土砂の複合被害が想定されます。

- 避難経路と避難所

自宅から指定避難所までのルートをシミュレーションし、途中で浸水エリアや崖崩れ箇所を通らずに行けるか確認します。避難所自体が安全な場所にあるか(浸水想定外か)も併せて見ておきます。経路にリスクがある場合は、別の避難先や垂直避難(近くの高い建物に逃げる)も検討します。

- 医療施設へのアクセス

最寄りの救急病院へのルートに支障が出ないか確認します。道路の冠水想定情報や緊急輸送道路の指定状況を参考に、災害時でも利用できる経路を把握します。近隣の消防署や広域避難所の位置も地図で確認しておきましょう。

- 通学路・周辺環境

お子さんがいる場合、学校への道が安全か現地を歩いて確認します。豪雨時に冠水しそうな低地や、夜間暗い箇所がないかもチェックポイントです。必要に応じて通学路を変更できないか学校とも相談します。

- その他インフラ

地震時の停電や断水リスクにも目を向けます。自治体の地域防災計画にライフライン被害想定が載っていれば目を通し、心配であれば電力会社や上下水道局に防災対策状況を問い合わせても良いでしょう。

この30分チェックにより、物件ごとの安全性を多角的に比較できるようになります。気になった点は忘れずメモし、次の章で触れる重要事項説明の場で不動産業者に質問しましょう。

購入直前に自治体の最新版資料と想定条件の整合を確認して記録を残す

最後は契約直前、購入を最終決断する段階でのチェックです。ここでは判断の前提にズレがないか最終確認するとともに、検討内容を記録に残します。

- 自治体最新資料の確認

ハザードマップの想定と過去の災害履歴を突き合わせます。例えば「過去○年間この地域で大きな浸水被害は起きていない」のなら、マップの色は極めてまれなケースを示していると分かりますし、「○年前に既に床上浸水したことがある」ならリスクをより重く見るべきでしょう。自治体のハザード情報説明会資料なども参考になります。

- 対策計画の最終確認

ハザードマップで判明したリスクへの備え(保険加入、水防グッズ準備、補強工事の要否など)を整理し直します。売主や不動産業者から提供された対策情報(「浸水歴なし」「防災設備設置済み」等)も踏まえ、自分として許容できるリスクか改めて評価します。

- 判断根拠の記録

最終的な判断に至った根拠をファイルにまとめておきます。使用したハザードマップの名称・版・日付、業者との質疑応答内容などを書面化またはデータ保存しておきましょう。将来必要になった際、自身の判断を説明する材料になります。

ここまで確認し対策を講じれば、「安全面は十分チェックした」という状態で契約に臨めます。

重要事項説明で確認すべき要点と宅建業者への質問リストを活用する

契約直前には宅地建物取引士(不動産業者)による重要事項説明が行われます。この場は買主として疑問点を解消する最後のチャンスです。ハザードマップに関する事項も重要説明に含まれますが、受け身で聞くだけでは不十分です。自分が調べ把握したリスクについて、業者に追加で確認したい点や対策案を質問し、情報の漏れや誤解がないようにしましょう。ここでは重要事項説明時に確認すべきポイントと、宅建業者に対する質問例を紹介します。

物件位置と対象ハザードの有無と提示図面の最新版をその場で確かめる

重要事項説明では2020年の法改正により、水防法に基づく水害ハザードマップ上で物件所在地を説明することが義務づけられています。担当者は洪水・内水・高潮について、市町村が提供する最新のハザードマップを用意し、物件のおおよその位置と浸水リスクを示すはずです。この際、以下の点を確認しましょう。

- 資料が最新版か

提示された地図や画面が入手可能な最新版か確認します。古い版で説明されているようなら「最新版ではどうなっていますか?」と質問し、最新情報で説明してもらいます。

- 物件の正確な位置

担当者が示す「おおよその位置」が正しいか自分でも地図上で照合します。地図上に物件の印を付けてもらい、説明後にコピーをもらえるなら入手しておきましょう。

- 対象ハザードの網羅

説明は主に水害に関するものですが、物件が土砂災害警戒区域や津波浸水想定区域などに該当する場合も重要事項です。業者から言及がなければ「土砂災害や津波についてはどうですか?」と自分から確認しましょう。重要事項説明書にも記載欄がありますので、書面でも再度確認します。

- 非該当リスクの注意

「ハザードマップ上は対象区域に該当しない物件です」と説明された場合、それが即「安全」という意味でないことを改めて意識しましょう。可能なら「地図で白地ですが、だからといって油断は禁物ですよね?」と確認し、担当者からも注意を促してもらえれば認識違いを防げます。

以上の点をしっかり確認し、疑問点が残ればその場で質問することが重要です。

不足情報と対策と代替案を引き出すための質問を体系的に行う

説明が一通り終わったら、「何かご質問はありますか?」と聞かれます。ここで事前に準備した質問リストを使い、系統立てて質問しましょう。質問例は以下の通りです。

- 過去の災害履歴

「この物件や周辺で過去に浸水被害や土砂災害はありましたか?」

- 現在の対策状況

「売主さん(または管理組合)は災害リスクへの対策をしていますか?」(例: 排水ポンプ設置、防水板設置、盛土補強など)

- 行政の防災情報

「ハザードマップ以外に、この地域の防災計画や避難情報で注意すべき点はありますか?」

- 保険・融資への影響

「水害リスクによって火災保険料が高くなったり、ローン審査に影響が出たりしますか?」

- リスク軽減策や代替案

「〇〇のリスクが少し心配ですが、何か対策や他の候補地の提案はありますか?」

質問は闇雲に列挙するのではなく、たとえば過去→現在→将来の順や、リスク→対策→代替案の順など体系立てて投げかけると、担当者も回答しやすくなります。回答は必ずメモし、後日メール等で要点を書面でもらえると確実です。宅建業者とのQ&Aで得た情報は、自分が把握していなかったリスクや対策を補ってくれますし、そのやり取り自体が安心して購入に踏み切る助けとなるでしょう。

ハザードマップに関するよくある質問(FAQ)

Q1. ハザードマップでリスクが示される物件はやはり購入を避けるべきでしょうか?

A1. いいえ、一概に避ける必要はありません。日本では災害リスクがゼロの場所は少ないのが実情です。重要なのはリスクと向き合い備える姿勢であり、マップで色が付いていても頻度や深刻度を見極め、対策や保険で許容できるか検討しましょう。例えば浸水50cm程度の想定なら基礎を高くする・止水板を設置する等で被害を軽減できますし、リスク区域ゆえ価格が割安なら費用対効果のメリットもあります。

Q2. ハザードマップで白地(非該当)ならその物件は安全と考えて大丈夫ですか?

A2. 白地だからといって絶対安全とは限りません。国のガイドラインでも「浸水想定区域に該当しないことをもってリスクがないと誤認しないように」と注意されています。ハザードマップは一定の想定に基づく予測図であり、想定を超える規模の災害や未指定の小河川の氾濫など地図に現れないリスクも起こり得ます。実際、計画を上回る豪雨で想定外の場所が浸水した例もあります。ですから色が付いていなくても最低限の備えが必要です。

Q3. ハザードマップに示されたリスク区域に物件がある場合、保険料や住宅ローンに影響がありますか?

A3. 影響する場合があります。水害リスクが高い地域では火災保険の水災補償料が割高になったり、融資審査が厳しくなったりするケースもあります。土砂災害レッドゾーンでは建築に追加コストがかかったり資産価値が下がる傾向もあります。こうした点も踏まえて判断しましょう。

Q4. ハザードマップはどこまで信用して良いのでしょうか?

A4. 公的なシミュレーションに基づいて作成された地図なので信頼できる指標ですが、想定外の事態も起こり得るため過信は禁物です。ハザードマップは災害リスクを見える化したものと位置づけ、これを参考に備えつつも現地確認や専門家の意見を踏まえ総合的に判断しましょう。

まとめ――安全と快適と資産性を両立する不動産購入の新常識を提案する

ハザードマップ活用を中心に、不動産購入時に考慮すべき防災の視点を総合的に見てきました。従来、不動産選びでは利便性や価格・間取りが重視されがちでしたが、これからは災害リスクを織り込んだ住まい選びが新常識と言えるでしょう。安全なくして真の快適さや資産価値は得られません。今回取り上げたチェックリストやポイントを活用すれば、安全性・快適性・資産性のバランスを取りながら物件を選定できるはずです。

要は、まずハザードマップで見えるリスクを知ること、そして地形や現地状況から見えにくいリスクも補完することが肝心です。その上でリスクを受容するか回避するか、あるいは対策を講じて軽減するかを検討します。この一連のプロセスは何十年と住む家を安心して選ぶために必要なステップです。

不動産購入は「ここなら安心して暮らせる」という確信を持ててこそ、本当の意味で納得できるものです。本記事の内容がその確信を得る一助となれば幸いです。安全と快適と資産性を両立する住まい選びの新常識として、ぜひハザードマップの活用と総合的なリスクチェックを実践してみてください。

松屋不動産販売が購入前の無料リスク診断と個別提案で安心の意思決定を支援する

松屋不動産販売株式会社 家デパでは、お客様が安心してマイホームを選べるよう、購入前の無料リスク診断サービスを提供しております。ご希望の物件候補について当社専門スタッフがハザードマップや各種資料を用いて災害リスクを診断し、そのレポートを差し上げます。診断結果に基づき「この物件は○○の対策をすれば安心できます」「リスクが高めなので別のエリアも検討してみませんか」といった個別の提案を行い、お客様の意思決定をサポートいたします。

当社グループでは一級建築士も多数在籍しており、耐震・止水など建物面の専門知識も活かしてアドバイス可能です。不動産仲介業者として物件をご紹介するだけでなく、リスクに向き合った住まい選びという付加価値を提供するのが松屋不動産販売のモットーです。これらのサービスはご契約前から無料でご利用いただけますので、「この物件、立地は良いけど安全面が少し不安…」という段階でぜひお気軽にご相談ください。

松屋不動産販売は、安全と資産価値を両立できる住まい選びを全力でお手伝いいたします。災害に強い住まいでご家族が末永く快適に暮らせるよう、お気軽にお問い合わせください。