失敗しないマンション購入術!家族構成と必要専有面積の最適解を探る

「子ども二人の四人家族が将来もゆとりを感じるマンション購入には、必要な専有面積は何㎡?」

「今後家族が増える可能性を見据えたマンション購入では、必要な専有面積をどう計算すべき?」

マンション購入は人生でも特に大きな意思決定です。ところが、価格や立地に気を取られ「家族構成に対しどれだけの専有面積が本当に必要か」を後回しにすると、住み替えや資産価値下落という高い授業料を払う羽目になりかねません。本コラムでは、単身者から二世帯同居まで多様な家族構成を軸に、必要な専有面積の算出方法とレイアウト最適化の勘所を、具体例を交えて解説します。子育て・ペット対応、将来の拡張性、省エネ設備まで網羅し、「今だけでなく10年後も快適」な住まい選びをサポート。読むだけで、物件見学のチェックポイントが明確になり、後悔しないマンション購入への一歩を踏み出せます。ぜひ最後までお読みいただき、理想の住まいを実現してください。

マンション購入はコチラもご覧ください⇒プロのアドバイスで安心!中古マンション購入の注意点とチェック項目

監修者

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智

住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より松屋不動産販売株式会社にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。

目次

家族構成別に考えるマンション購入の原則

マンションは一度購入すると簡単には住み替えられない資産です。だからこそ購入時に「誰と」「どのくらいの広さで」「どんな将来像を描くか」を具体化しておくことが不可欠です。本章では家族構成ごとに最適な条件を整理し、失敗を未然に防ぐチェックポイントを提示します。

単身者―利便性と投資価値の最適バランス

単身者にとって住まいは「帰る場所」であると同時に、将来の資産形成ツールでもあります。職場や主要ターミナル駅までの移動時間が短い立地を最優先し、駅徒歩5分圏内、周辺にスーパーマーケットとコンビニが揃うエリアを狙いましょう。専有面積の目安は25〜30㎡ですが、週に数日リモートワークを行うなら30〜35㎡の1LDKにすると、睡眠と仕事の空間を分離できて生活満足度が上がります。設備面では宅配ボックス・高速インターネット・防犯カメラがリセール時の強みになります。購入価格は年収の5倍以内、管理費と修繕積立金の将来計画が明朗な物件を選ぶことで、出口戦略が取りやすくなります。また、単身期間が終わった後に賃貸へ転用する想定で、間仕切りを追加しやすいスケルトンインフィル構造やペット飼育可など高付加価値条件を備えた物件を選ぶと、空室リスクを抑えられます。立地選定では再開発エリアや大学キャンパス移転計画など、将来人口流入が見込める街を狙うと値上がり益も期待できます。

ファミリー―子育て環境と必要な専有面積

子育てファミリーが重視すべきは、子どもの成長に合わせて可変する空間と安全・教育環境です。未就学児がいる家庭でも、学齢期を見越して70㎡以上の3LDK、子ども2人なら85㎡前後を確保すると個室の確保に困りません。リビングは20㎡超を目標にし、家族のコミュニケーション量を増やす配置としましょう。学区は徒歩10分圏内にあるか、評判や進学実績を確認することが資産価値維持にも効果的です。収納はウォークインクローゼットと可動棚付きの納戸を備え、ベビーカーや部活動用品を無理なく収められる計画を。共用キッズルームや屋上庭園があれば、雨の日でも子どもを遊ばせやすくストレスが軽減します。さらに可動間仕切りや二重天井を採用した住戸は、思春期に個室を追加する際の工事費を抑えられるため長期コストに優れます。夫婦共働きの場合は保育園の空き状況や自治体の保育料補助制度を確認し、通園ストレスを最小限にすることが日常の満足度向上につながります。

複世帯同居―プライバシーと共生設計を両立させる方法

親世帯と子世帯が一緒に暮らす複世帯同居では、生活リズムの違いを吸収する「距離の設計」が成功の鍵です。延床100〜120㎡の大型住戸で玄関と水回りを2系統に分ける半分二世帯プランが理想ですが、間取り変更が難しい場合でも、親世帯の寝室をリビング近くに配置し浴室・トイレへ直線動線を確保するだけで介護負担が軽くなります。遮音性能は二重床・二重サッシで向上させ、子世帯の生活音が直接伝わらないよう配慮しましょう。バリアフリーとして幅90cm以上の廊下、段差レスフロア、引き戸を採用し、将来の車椅子利用や手すり設置も視野に。共有リビングは昼間の見守りスペース、来客時の団欒に活躍します。親世帯退出後を想定し、可動間仕切りで2LDK+ワンルームに分割できる設計にしておくと賃貸や売却時の選択肢が広がり、資産価値を守れます。地域のケアマネージャーと連携しやすい介護サービス拠点が近いか調べておくと在宅介護コストを抑えられる可能性があります。固定資産税の負担を分担するため、持分割合を明確にしておくことも忘れないでください。

以上を押さえれば、ライフステージが変化しても大きな追加費用を掛けずに快適性と資産価値を両立できます。次章では間取りと家具配置の最適化手法を解説します。

必要な専有面積を算出する実践メソッド

マンションの快適度は“何㎡を買うか”でほぼ決まります。ここでは、家族人数とライフスタイルを基礎データとし、各部屋を機能ごとに分解して積み上げる「ボトムアップ方式」で必要な専有面積を導く手順を整理します。最後に、限られた坪数でも体感を広げるレイアウトと収納術を紹介し、狭小物件でも後悔しない選択を可能にします。

家族人数とライフスタイルで導く必要な専有面積

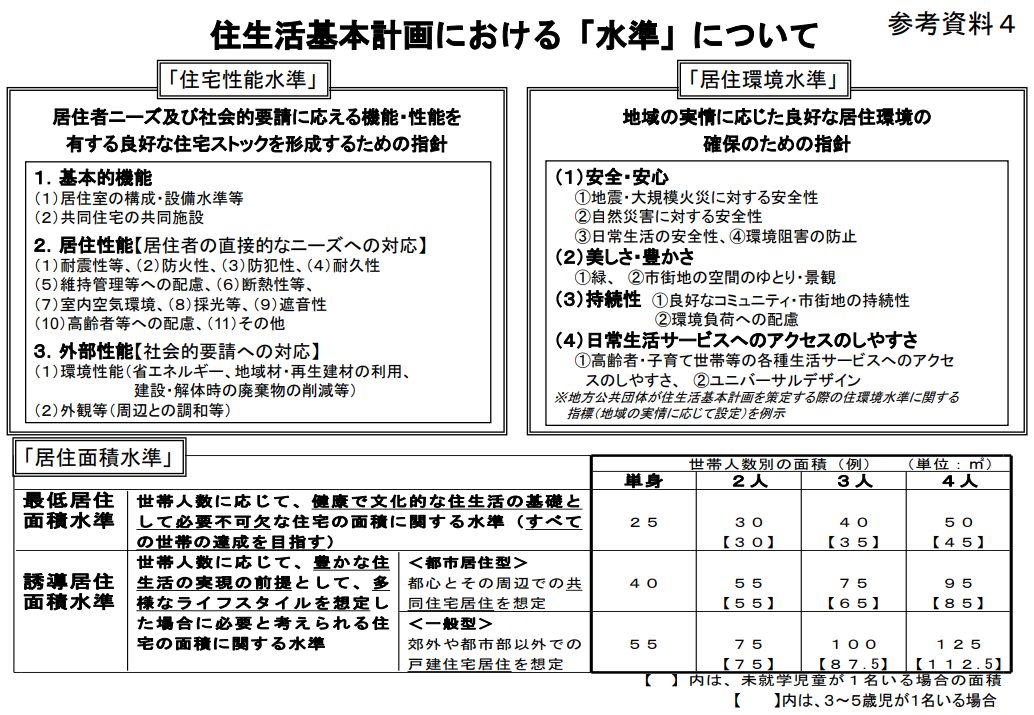

まずベースとなる指標は、国交省が公表する居住面積水準です。例えば、2人世帯であれば55㎡、4人世帯で95㎡が「ゆとりある基準」とされます。しかし現代のライフスタイルは多様化し、在宅勤務や趣味スペースなど追加ニーズが増えています。そこで①就業形態、②趣味・収納量、③在宅時間割合という3要素を変数とし、人数×基本面積+追加係数で算出する独自モデルを用意します。目安として在宅勤務が週3日以上なら+8㎡、大型趣味道具(ロードバイク・楽器など)があるなら+5㎡、ペットが犬1匹なら+3㎡を加算します。こうして得た数値が“最低確保ライン”です。実際に物件を選ぶ際は、このラインを5~10㎡上回る候補を比較し、価格差と快適度のトレードオフを可視化すると判断がブレません。

出典:国土交通省>住生活基本計画における「水準」についてより一部抜粋

各部屋の機能別必要面積と動線設計

必要面積を部屋単位で確定させるには、リビング・ダイニング(LD)、ベッドルーム、キッチン、水回り、収納の5要素に分けると整理しやすくなります。LDは家族の人数+1を掛けた座席数を確保できるかが基準で、4人家族なら14〜18㎡が理想。そのうちダイニングテーブルの占有は4㎡、ソファセットが4㎡、残余が回遊動線です。ベッドルームはシングルベッドで3㎡、セミダブルで3.6㎡、クローゼット1人あたり1.2㎡を計上。学齢期なら机と収納で追加2㎡を見込みます。キッチンは作業3ステップ以内に冷蔵庫・シンク・コンロを収め、通路幅は最低90cm。L字型なら4.5㎡、対面型なら6㎡確保すると家事効率が上がります。水回りは洗面1.5㎡、浴室3㎡、トイレ1.2㎡が基本。最後に収納率(収納面積÷専有面積)は12〜15%が目安で、これを下回ると日常的にモノがあふれやすくなります。動線設計のコツは「直線距離」と「回遊性」の両立。例えばリビングから洗面へは短い直線動線、キッチンとダイニングは回遊できる二方向動線を確保することで、家族の衝突を減らし家事シェアも促進します。

狭小空間を広く魅せるレイアウト&収納術

必要面積を確保できない場合でも、視覚と動線の工夫で“体感面積”を拡張できます。第一のテクニックは「視線の抜け」を作ること。背の高い家具は壁面に寄せ、窓際を低家具で揃えると外光が奥まで届き、実面積より広く感じます。第二に「多機能家具」を活用する。ベンチ収納や跳ね上げベッドを選ぶと床面が広がり、子ども用プレイスペースも兼用できます。第三は「立体活用」。可動棚やロフトベッドで縦方向に収納ゾーンを伸ばし、床にモノを置かない文化を徹底します。色彩計画も重要で、壁・天井をライトトーン、床を少し濃いトーンにすると空間が持ち上がって見えます。照明はシーリングではなくダウンライト+スタンドで光を分散させ、陰影を弱めることで実寸を意識させません。

これらのメソッドを組み合わせれば、予算と面積の制約があっても家族構成にフィットした快適空間を実現できます。

ライフスタイル別マンション購入プラン

同じ専有面積でも、そこに暮らす人の価値観や時間配分によって必要な間取りと設備は大きく変わります。本章ではアウトドア/ミニマル派、リモートワーク・ステイホーム派、そして将来のライフイベント変化に備えるフレキシブル派という三つの生活様式を設定し、物件選定と空間設計の具体策を提示します。家族構成だけでは見落としがちな“生活時間の質”を可視化し、購入後の満足度を最大化することが目的です。

アウトドア/ミニマル派のコンパクトプラン

アウトドア好きやミニマル志向の人に共通するのは「家はベースキャンプ」という発想です。ゆえに立地は駅近よりも自然アクセスを優先し、週末のアクティビティ拠点となる郊外駅徒歩10分圏を狙うと価格を抑えられます。専有面積は1〜2人で30〜40㎡、3人でも50㎡前後が目安。ただしアウトドアギアは大型化しがちなので玄関土間3㎡と天井高1.4mのロフト収納を確保すると散らかりません。家具は折り畳みテーブルや壁付けデスクで床面を広げ、帰宅後にメンテナンス作業ができる局所照明を設置すると快適度が向上します。水回りはシャワールーム+コンパクト浴槽に集約し、洗面とランドリースペースを一体化して清掃面積を縮小。可変棚付きのクローゼットを装備すればシーズンオフのギアも一括収納できます。管理組合にアウトドア用品乾燥スペースやシェア倉庫を提案すると、荷物問題を共同で解決でき資産価値もアップします。

リモートワーク・ステイホーム派のゆとり設計

在宅率が高い世帯は“パブリック空間としての住まい”を意識することが重要です。最優先はワークスペースの防音・採光・通信環境。1人当たり3㎡を確保し、背面収納を兼ねた吸音パネルでオンライン会議の音漏れを防ぎます。リビングは家族全員が同時に過ごせる20㎡以上を目標とし、ヘリノックスの軽量チェアなど移動しやすい家具を選べば、子どもの運動スペースにも早変わりします。キッチンは回遊カウンターとダイニング一体型の対面式とし、仕事の合間に家事ができる動線を意識。浴室は1.25坪タイプで肩湯やミスト機能を付加すると、外出しなくてもリフレッシュできる“自宅スパ”になります。バルコニーは奥行1.5m以上を確保し、簡易サンルームや家庭菜園で癒やし要素をプラス。共用部にコワーキングラウンジや小規模ジムがあると、生活圏を広げずに運動・仕事・交流を完結でき、居住満足度調査でも高評価につながります。

ライフイベント変化に備えるフレキシブル間取り

結婚・出産・介護・独立と、家族構成とライフスタイルは10年単位で変わるもの。将来の不確実性に備えるには「間仕切りの可動域」と「設備の増設余地」がカギになります。まず配管・ダクトをコアに集中させ、居室外周を構造壁にしないスケルトンインフィル構造を選択。これにより3LDK85㎡を2LDK+ワークルーム、または1LDK+賃貸用ミニルームに再編できます。床材は後貼りフロアタイルを採用し、セミDIYでゾーニングを変更できるようにしておくと改修コストを格段に抑制可能です。空調はダクトレスタイプを選び、間仕切り増設後も気流の死角をつくらない計画が重要。スマートホーム化ではBLEメッシュ型センサーを導入し、壁を壊さずにスイッチ配置を変えられる柔軟性を確保します。さらに管理規約で民泊やSOHO利用の可否を確認し、将来的な副収入や住み替えに備えた「出口の多重化」を図ると資産価値が自然と底上げされます。

ライフスタイルごとに最適解は変わりますが、共通するのは“時間の質”に投資するという発想です。居住空間が日常の幸福度を左右する時代だからこそ、自分の行動パターンを可視化し、それを支える空間性能にこだわることが、後悔しないマンション購入プランの近道となるでしょう。

子育て・ペット・高齢者を含む家族構成に合う必要な専有面積

家族に子どもや高齢者、そしてペットが加わると、専有面積の算定は単純な人数計算では足りません。安全性・衛生・プライバシーを両立しながら、世代と種族を超えて快適に過ごせる空間を設計することが求められます。本章では成長段階に合わせたキッズエリア、ペット共生スペース、バリアフリー仕様という三つの観点から、面積配分と設備仕様の最適値を導きます。

成長段階に合わせたキッズエリア面積

子どもは6年周期で生活圏が変わると言われます。幼児期(0〜6歳)は遊び場がリビング中心となるため、リビング20㎡+クッションフロア+大型収納でおもちゃを即時片付けられる動線が鍵。学齢期(7〜12歳)は学習コーナーとして幅120cmのデスクと本棚2㎡を追加し、子ども1人あたり計4㎡を確保すると集中力が維持できます。思春期(13歳〜)になると個室需要が高まり、5.5畳(約9㎡)+クローゼット1.2㎡を基準にすると、ベッド・机・収納が無理なく配置できます。兄弟姉妹がいる場合は、幼少期は8畳を2人でシェアし、可動式間仕切りで中学進学時に分割する方法がコスト効率的です。収納率は子ども1人当たり1.5㎡を目安に、ベッド下引き出しや壁面収納で床面積を死守しましょう。全体で計算すると、子ども2人の四人家族ではリビング20㎡+子どもエリア計26㎡=46㎡が家族共有+子ども関連の必要面積となります。

ペット共生スペースと防音・防汚対策

犬・猫・小動物のいずれも「活動範囲×世話動線×衛生管理」が快適性の三要素です。小型犬1匹ならリビングに2㎡のクッション性スペース、猫なら縦方向を活かすキャットウォーク3段で約1㎡を追加すれば十分。しかし毛の飛散と音への配慮で床・壁材の選定が必須です。床はUVコートの滑り止めフローリング、壁は表面硬度5H以上のペット専用クロスを採用し、掃除時間を週1時間短縮できます。トイレ周りは脱臭機能付き換気扇と水栓付きバルコニーシンクを連動させると排泄物処理が楽になり、家事負担を3割削減。犬の場合は来客時の吠え対策として、玄関横に1.5㎡のアネックススペースを設け間仕切りドアで視線を遮るだけで騒音トラブルを大幅に回避できます。ペット関連収納は匂い密閉型ボックスを含め1㎡を見込むのが目安です。

バリアフリー設計で高齢家族も安心

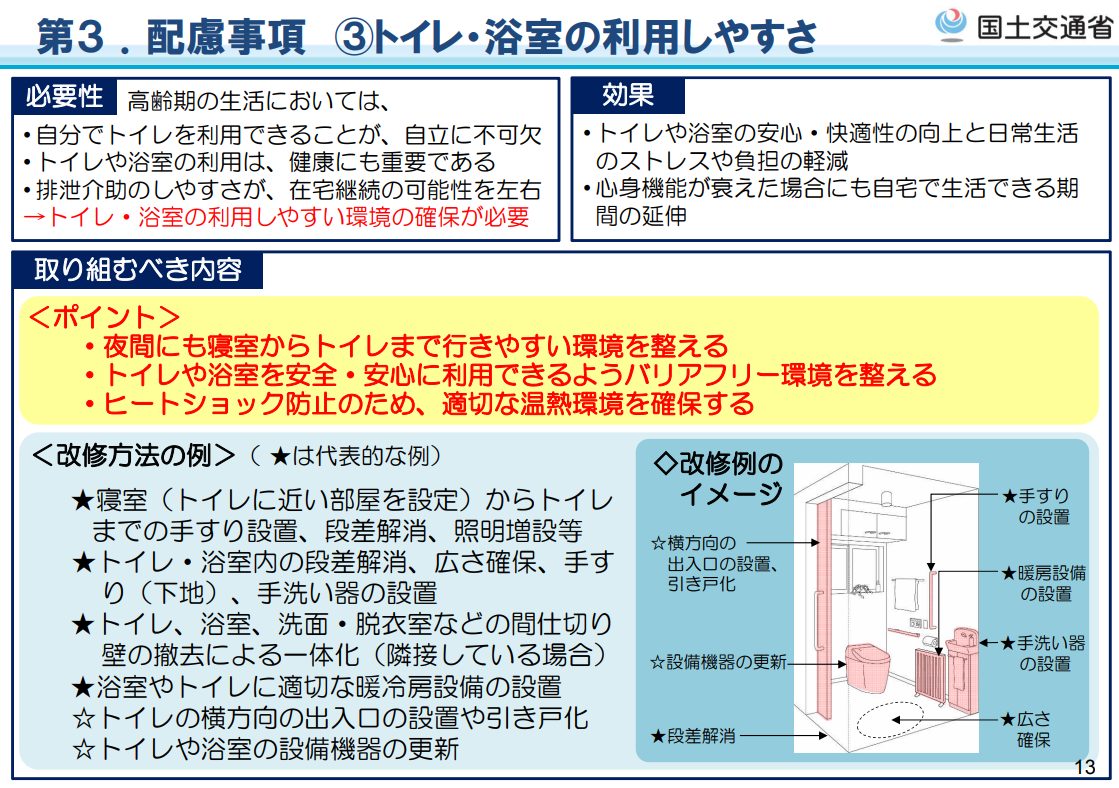

高齢者が同居する場合、安全動線は命に直結します。国交省の高齢者住宅ガイドラインでは、居室・廊下の有効幅90cm以上、トイレ出入口幅80cm以上を推奨。専有面積へのインパクトは、100㎡超住戸で+5㎡、80㎡住戸で+7㎡程度になります。具体的にはリビングと寝室の段差ゼロ、浴室と脱衣所の温度差2℃以内を保つための断熱改修が重要です。手すりは後付けしやすいよう壁下地補強をチューブ状に施工し、将来の工事費を1/3に。トイレは1坪(2㎡)を確保し、斜めに入る動線とL型手すりを配置すれば車椅子転用が可能です。また緊急通報システムとスマートロックの連動により、家族が外出中でも介護スタッフがアクセスできる仕組みを整えると安心度が向上します。床材は衝撃吸収性の高いコルクタイルを採用し、転倒時の骨折リスクを30%低減。照明は人感センサー付LEDと足元灯を各所に配置し、夜間転倒事故を防ぎます。

出典:国土交通省>高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドラインの概要より一部抜粋

これらの要件を積み上げると、子ども2人+ペット1匹+高齢者1人の6人(匹)世帯では、基本面積95㎡+キッズ・ペット・バリアフリー追加13㎡=108㎡が推奨専有面積となります。限られた広さで対応する場合は、多機能家具と共用施設の活用で体感面積を拡張しつつ、設備は将来の改修を見据えた“仕込み”に投資することが賢明です。

資産価値を守るマンション購入と拡張戦略

マンションは住まいであると同時に数千万〜1億円規模の金融資産です。その価値を長期にわたり維持・向上させるには、購入段階から“変化に強い間取り”と“時代に合った設備スペック”を備え、売却時に競合物件との差別化要素を確保しておく必要があります。本章では、①家族増への対応、②省エネ・スマート化、③仲介業者との交渉術という三つの切り口で、資産価値を底上げする拡張戦略を解説します。

予備室・可動間仕切りで家族増に対応

子どもの誕生や親の同居など家族構成の変化は予測しきれません。そこで有効なのが「+α空間」を持つ間取りです。具体的にはリビング横に4.5畳程度の予備室を設け、可動間仕切りや天井埋込カーテンレールを仕込んでおくと、リフォーム費用を80%削減できます。また二方向に窓がある角住戸を選べば、将来2部屋に分割しても採光・換気を確保できます。さらに、ウォークインクローゼットをあえて通路幅90cm以上に設計し、将来簡易書斎や趣味スペースへ転用できる「スイッチルーム化」を図ると、在宅勤務ニーズの高まりにも追随可能です。ポイントは「水回りに手を触れず間取り変更できるゾーンを増やす」こと。排水管位置をコア集約した物件は内部改修の自由度が高く、中古市場でも希少価値が評価されやすい傾向にあります。

省エネ・スマートホーム化で資産価値を底上げ

電気・ガス料金の高騰が続くなか、省エネ性能は買い手の関心度が年々高まっています。一次エネルギー消費量等級4以上、断熱等級5以上の新築は当然として、中古でも後付け可能な「高断熱サッシ」「熱交換換気」へのリフォーム余地があるかを確認しておくと、将来の価値下落を抑えられます。設備面では、

- スマートロック+宅配ボックスAPI連携

- AI学習型サーモスタット

- エネルギーモニタリング一体型分電盤が導入しやすい三種の神器です。初期投資は30〜50万円ですが、光熱費と管理費の削減シミュレーションを示すことで売却時の価格交渉材料になります。さらに共用部に太陽光発電やEV充電器が設置済みだと、固定費削減と将来の法規制対応が両立し、物件全体のブランド力も上がります。

不動産仲介業者と連携する賢い購入交渉術

資産価値を守る最大のポイントは“入り口での買値を適正化”することです。仲介業者とは単なる物件紹介者ではなく、市場分析と交渉を担うパートナーとして関係を築きましょう。まず希望条件を「絶対条件(エリア・価格上限)」「優先条件(面積・階数)」「妥協条件(設備仕様)」の3層に整理し、共有します。その上で、①半年以内の類似成約事例、②築年数別成約単価推移、③管理組合の長期修繕計画の積立水準、という3点のデータ提供を求め、指値根拠を可視化すると交渉成功率が高まります。値引きが難しい場合でも、

- 設置済みのエアコン・照明器具を残してもらう

- 軽微な不具合(換気扇の故障やスイッチの不具合など)を引渡しまでに直してもらう

- 引渡し後の契約不適合責任を3カ月から6カ月に延ばしてもらうなど“実質値引き”を提案してもらうと総支出を抑えられます。

さらに買い替え需要が集中する1〜3月・9〜10月は値下げ余地が小さくなるため、敢えて7〜8月・12月の閑散期を狙うのも有効です。仲介手数料は成功報酬型ですが、複数物件を同一仲介業者経由で検討する旨を伝えると、リサーチ精度と交渉熱意が上がりやすい点も覚えておいてください。

――これらの拡張戦略を購入前に計画しておけば、ライフステージの変化や市場環境の悪化にも動じない“資産価値の防波堤”を築くことができます。

よくある質問(FAQ)-失敗しないマンション購入術!

Q1. 家族4人の場合、どのくらいの専有面積を見ておけば安心でしょうか?

A.一般的には90〜100㎡前後がゆとりを感じやすいと言われます。ただ、在宅ワークや趣味スペースの有無で必要な広さは変わりますので、まずは現在の生活動線を書き出し、プラス5〜10㎡ほど余裕を持たせて検討すると安心です。

Q2. 予備室を作るスペースがないのですが、家族が増えたときに困りませんか?

A.可動間仕切りや背の高い収納を使って大きな部屋を将来2つに分けられる設計を選ぶ方法があります。水回りを移動せずに済むレイアウトなら、リフォーム費用も比較的抑えやすいですよ。

Q3. ペットを飼う予定ですが、専有面積はどれくらい増やす必要がありますか?

A.小型犬や猫であれば、活動スペースとして2〜3㎡程度を確保すると安心です。加えて滑りにくい床材や、ペット用クロスを選ぶとお手入れが楽になります。

Q4. 将来売却する際に価値が落ちにくいポイントは何でしょう?

A.駅からの距離が近いこと、管理組合がしっかりしていること、省エネ性能が高いこと、間取りが柔軟に変えられることなどが挙げられます。これらの条件は市場で安定したニーズがあり、再販時にも有利になりやすい傾向です。

Q5. リモートワーク中心の生活で重視すべき設備は?

A.仕事専用のスペースを2〜3㎡でも確保し、防音・高速回線・適切な照明が整っているかを確認しましょう。共用部にコワーキングラウンジがある物件も、気分転換に役立ちます。

Q6. マンションで二世帯同居をする際、プライバシーを確保するコツは?

A.玄関を2つに分けるのは構造上不可能なため、親世帯の寝室を共用廊下に近い位置へ、子世帯の生活エリアをバルコニー側へ配置するなど“生活ゾーン”を分けると互いの動線が交差しにくくなります。また、室内にセカンド洗面や簡易キッチンを設けて家事時間帯をずらし、遮音性の高い間仕切り建具を採用することでストレスを軽減できます。家具配置や家事ルールを話し合い、音や光のマナーを共有しておくことも快適な共生のポイントです。

Q7. 省エネリフォームを検討する場合、何から手を付けるべき?

A.断熱性を高める窓のリフォームと、効率的な換気システムの導入が効果を実感しやすい順序です。スマート家電は後付けしやすいので、予算と相談しながら段階的に進める方法もあります。

Q8. 管理費・修繕積立金が低い物件はお得でしょうか?

A.一概にお得とは言い切れません。極端に低い場合は修繕積立金が不足するリスクもあります。長期修繕計画や積立状況を必ず確認し、バランスを見極めることが大切です。

Q9. 子どもの学区は資産価値に影響しますか?

A.人気の学区は購入希望者が集まりやすいと言われています。徒歩圏内に良い学校や公園があるエリアは、長期的に見ても需要が安定しやすいでしょう。

Q10. 値引き交渉が難しいとき、どんな代替策がありますか?

A.見学時に設置されていたエアコンや照明器具、カーテンなどを残してもらえるように交渉するのも一つです。また、軽微な不具合を直してもらってから引渡しを受けることも考えましょう。

中古マンションの購入は松屋不動産販売 家デパにお任せください

「どの物件を選べばいいかわからない」「ネットに出ていない情報も知りたい」──中古マンション選びで迷ったら、松屋不動産販売が運営する不動産ポータルIEDEPAをご活用ください。愛知県・静岡県エリアに特化した充実の情報量と、対面でもオンラインでも寄り添うサポート体制が強みです。

IEDEPA でできること

|

機能 |

概要 |

|

物件検索 |

駅・学校区・価格帯など細かな条件で絞り込み。 写真や間取り図でイメージしやすい設計です。 |

|

希望条件登録 (無料会員機能) |

条件を登録しておくと、新着や価格変更の物件をメールで自動通知。 気になる物件を逃しません。 |

|

店舗来店予約 |

家デパ各店(豊橋市・豊川市・知立市・静岡県浜松市)の来店日時をフォームで簡単予約。 忙しい方向けにオンライン面談も選択可能です。 |

|

イベント情報 |

住宅ローン相談会や購入セミナーなど、お役立ちイベントを随時開催。 参加予約もサイト内で完結します。 |

会員登録のメリット

- 限定物件を閲覧可能

一般公開前の情報や、売主様の意向で非公開の物件もログイン後にチェックできます。

- 価格変更・成約速報をタイムリーに受信

メールで希望エリアの最新動向をキャッチでき、購入判断がスピーディーに。

- 検討リストで比較がスムーズ

複数物件を保存して、返済シミュレーションや周辺環境情報を一画面で比較できます。

家デパ来店で得られる安心

- プロによる資金計画アドバイス

住宅ローン控除や金利タイプの選び方など、個別のご状況に合わせてシミュレーションします。

- エリア特化の相場データを提供

過去の成約事例や管理組合情報など、サイトだけでは分からない“裏付け”をもとにご案内。

- 物件の比較内覧コースを提案

同日のうちに複数物件を効率良く内覧できるスケジュールを組み、決断をサポートします。

ご自宅・遊休地のご売却は下記ホームページから相談いただけます。

中古マンション購入に限らず、不動産の購入・売却は松屋不動産販売 家デパまで気軽にご相談ください。