タグ

売買契約法律

投稿日:2025/09/08

所有権移転登記は何のため?民法が定める第三者への対抗要件を解説!

「所有権移転登記って、何のために必要なの…?」

「費用はいくら?司法書士に頼むべきか不安です」

所有権移転登記は何のために必要で、費用はいくらか。不動産売買の決済当日に司法書士がどのように関与し、第三者への対抗要件をどう確保するのか——本稿では、民法177条の要点から、登録免許税や司法書士報酬、必要書類、当日のタイムラインまでをステップ・バイ・ステップで解説します。未登記のリスクや費用負担の慣行もわかりやすく整理。はじめてでも迷わず、安心して手続きを進められる最短ルートを提示します。また、固定資産税評価額を基準とする登録免許税の計算や、買主・売主それぞれの費用負担の慣行、完了後の登記事項証明書の確認ポイントまで、実務のつまずきを事前に回避できるよう具体例でフォローします。

不動産売買で登記は「契約で移る/登記で守る」:第三者への対抗要件を最短理解

不動産売買においては、契約によって所有権が売主から買主へ移転し、一方でその権利を登記によって守ります。この「契約で移る/登記で守る」という表現は、不動産取引の根幹をなす重要な考え方です。売買契約を結べば当事者間では所有権が移転しますが、そのままでは第三者に対して自分が新たな所有者であると主張することができません。第三者への対抗要件として登記が必要になるためです。本章では、この第三者対抗要件について最短で理解できるよう、基本となる民法177条の趣旨から未登記のリスク、そして『実務上なぜ決済日に同時に登記手続きを行うのかまで』を解説します。

民法177条の要点:なぜ“登記がないと第三者に対抗できない”のか

日本の民法第177条には、「不動産に関する物権の変動は登記をしなければ第三者に対抗することができない」と定められています。簡単に言えば、「登記がなければ、第三者に対して自分の権利を主張できない」という意味です。

ここでいう「第三者」とは、当事者以外で不動産に利害関係を持つ者(例えば後から同じ不動産を購入した人や、売主の債権者など)です。なぜ登記が必要かというと、不動産の権利関係を公の記録(登記簿)で示すことで、誰が本当の所有者かを第三者にも明らかにし、紛争を未然に防ぐためです。登記は国が管理する公示制度であり、これに信頼を置くことで取引の安全性を担保しています。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov 法令検索>民法

例えば、AさんからBさんが土地を買った場合、契約時点でBさんはその土地の所有者になります(実際の契約書には、『本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する』とする特約が付されています)。しかし登記を備えていないと、後日Aさんから同じ土地を買ったCさんが先に登記してしまえば、BさんはCさんに対して所有権を主張できなくなります(Cさんが第三者に該当します)。このように、契約だけでは自分の権利を第三者に主張できず、登記という手続きを経て初めて「公に権利を主張できる状態」になるのです。

不動産売買の口約束は成立するか?⇒不動産の売買契約は「売ります・買います」の口頭だけで成立するか?

未登記リスク(差押・二重譲渡・相続/破産)と実務上の損失

登記を怠ったままでいると、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。不動産取引のプロである私たちの視点から、未登記が招く代表的なリスクと実務上の損失を見てみましょう。

- 差押えのリスク

売買契約後に代金を支払って、物件を引き渡されたとしても、所有権移転登記を完了する前に元の所有者(売主)の債権者がその不動産を差し押さえる可能性があります。登記簿上は依然として売主が所有者のままなので、債権者は裁判所を通じて差押登記を入れてしまうのです。その結果、買主は代金を払ったにも関わらず不動産に差押えの登記が付くことになり、権利の確保が困難になります。

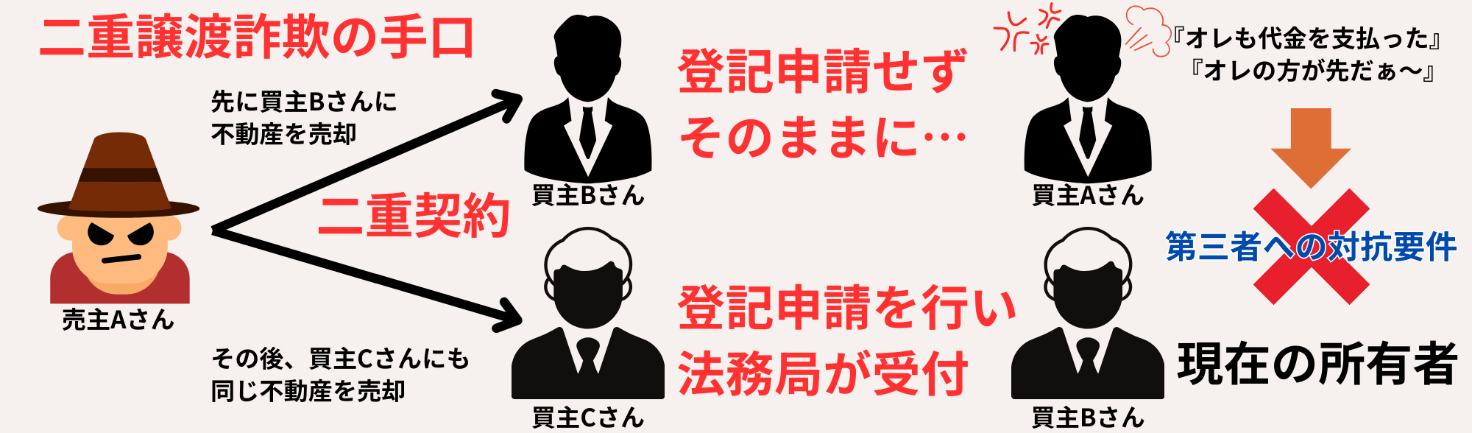

- 二重譲渡のリスク

悪意のある売主が、一つの不動産を複数の買主に売却してしまう「二重譲渡」も登記未了の典型的なリスクです。例えば先の例でBさんが登記を放置している間に、Aさんが第三者のCさんに同じ物件を売却し、Cさんが先に登記を済ませてしまうと、Bさんは所有権を失います。二重譲渡自体違法行為ですが、登記という手続きを怠った側(Bさん)は法的に保護されません。万一巻き込まれれば買主は物件も代金も失いかねない重大な問題です。

- 相続・破産のリスク

売買契約成立後から登記前の間に、売主が急逝したり破産してしまったりした場合も大きなトラブルに発展します。売主が亡くなれば、相続人全員との間で改めて登記を行う必要があり、取引が大幅に複雑化します。また、売主が破産手続開始決定を受けた場合、売主の財産は破産管財人の管理下に置かれます。未登記では買主は第三者(管財人)に対抗できず、物件を引き渡してもらえない可能性があります。

以上のようなリスクからも明らかなように、所有権移転登記の怠りは極めて危険です。不動産業界のプロとして強調したいのは、売買契約を結んだら可能な限り速やかに登記を完了させることが何より重要だという点です。通常は残代金決済と同時に登記申請まで行うのが一般的であり、それによって上記リスクを現実的にほぼゼロに抑えることができます。

決済日に登記を同時履行する理由(資金⇄登記の相互担保)

不動産取引の実務では、残代金の支払い(資金)と所有権移転登記の手続きを同時に行うのが大原則です。これは売主・買主双方にとってリスクを減らすための工夫であり、「同時履行」と呼ばれます。売主としては、代金を受け取る前に先に名義を買主へ移してしまったら、代金未収のまま所有権だけ失うリスクがあります。逆に買主としては、代金を支払ったのに登記が行われなければ、前述したような第三者リスクにさらされてしまいます。そこで司法書士が立会い、お互いの履行を確認しながら同時に手続きを進めるのです。具体的には、決済当日、買主から売主へ残代金が支払われたのを司法書士が確認した直後に、司法書士が所有権移転の登記申請を実行します。同時に、売主の既存ローンがある場合はその抵当権抹消登記も、買主が新たにローンを組む場合は抵当権設定登記も、すべて同じ場で連続して行います。これにより、資金と権利の交換が安全に担保され、取引当事者全員が安心して決済を完了できるのです。司法書士の立会いによる同時履行は、不動産取引の安全性を確保する仕組みであり、私たち不動産のプロも常に細心の注意を払ってこのプロセスを進めています。

司法書士の役割と当日の流れ:本人確認・抹消/移転/設定・オンライン申請の実務

不動産売買における司法書士は、所有権移転登記の専門家として極めて重要な役割を担います。特に決済当日(残代金支払い日)には司法書士が立ち会い、売主・買主双方の本人確認や登記関係書類の最終チェックを行った上で、所有権移転や抵当権抹消・設定の登記申請をオンラインで迅速に行います。ここでは、司法書士が関与する当日の具体的な流れと役割について説明します。司法書士のサポートによって複雑な手続きも円滑に進み、買主・売主双方が安全に取引を完了できるのです。

タイムライン:受付→本人確認→残代金→抹消→移転→抵当権設定→申請

典型的な決済当日のタイムラインは次のようになります。まず、買主・売主・司法書士(および仲介業者、融資を行う金融機関担当者)が指定の場所(多くは買主の融資銀行の応接室など)に集まります。司法書士は受付(書類の受領と確認)を行い、売主・買主双方の本人確認と意思確認を最初に実施します。本人確認書類(運転免許証など)により当事者本人であることを確認した後、司法書士は残代金の支払い手続きに移るよう指示します。買主は事前に用意した振込や小切手により売主へ残代金を支払い、売主・司法書士が着金を確認します。売主が無事に代金を受領したら、直ちに抵当権の抹消登記(売主の住宅ローンが残っていれば)と所有権移転登記の申請手続きを行います。買主が新規にローンを利用する場合は、同時に抵当権設定登記の申請も準備します。昨今では司法書士はこれらの登記申請を法務局に対してオンライン申請で行うため、決済の場からパソコンを用いて即時に申請することもできます。司法書士が必要事項をオンライン送信し、法務局から受付完了(受付番号)が確認できれば、当日の主要な手続きはひとまず完了です。

以上が当日の基本的な流れですが、案件によって多少の前後や追加手続きが発生することもあります。重要なのは、司法書士の管理のもと、代金支払いと必要な登記申請が一連の流れで滞りなく行われることです。プロの立会いがあることで、当事者は安心して取引の完了を迎えることができます。

金融機関が司法書士関与を求める背景(担保権設定と登記同時性)

不動産取引では、特に買主が住宅ローンを利用する場合に金融機関が司法書士の関与を強く求めます。その背景には、金融機関の貸付金を確実に担保する目的があります。銀行は融資実行(貸付金の支出)と同時に、その物件に対する抵当権設定登記が確実に行われることを条件とします。もし司法書士を介さず買主自身で登記を行うとなると、融資実行後に抵当権設定が遅れたり不備が生じたりするリスクがあります。万一、融資実行後に他の差押えやトラブルが発生して抵当権が設定できない事態になれば、金融機関は貸したお金を回収できなくなってしまいます。そのため金融機関は、信頼できる司法書士が決済に立ち会い、資金の受け渡しと同時に抵当権設定を含む必要な登記申請が完了することを求めるのです。私たち不動産仲介業者も、提携する経験豊富な司法書士と連携し、事前に金融機関とも打ち合わせを行います。これにより、決済日当日は銀行から売主への残代金送金から抵当権設定登記までスムーズに進み、一瞬のリスクも生じないよう万全を期しています。金融機関にとって司法書士の関与は、融資を安全に実行するための必要条件であり、結果的に買主にとっても安心材料となっています。

申請~完了までの目安・受領物(完了証・登記事項証明書)

登記申請が受理された後、実際に登記が完了するまでの期間は通常数日程度です(物件の管轄法務局や時期によっても異なりますが、オンライン申請の普及により近年は処理が迅速になっています)。一般的には十日程度で登記記録に反映され、所有権移転登記が完了します。完了後、新たな権利者である買主には登記識別情報通知(いわゆる権利証に相当するもの)が発行され、司法書士から厳封のうえ交付されます。さらに、希望に応じて最新の登記事項証明書(登記簿謄本)も取得してもらえます。登記事項証明書を見れば、買主名義への所有権移転と、新たな抵当権設定(あれば)が正しく登記されたことを確認できます。万一法務局から補正の指示が出た場合も、司法書士が速やかに対応するため当事者が心配する必要はありません。こうして買主は正式に第三者対抗要件を備えた所有者となり、不動産取引が完了します。

費用の内訳と相場:登録免許税・司法書士報酬・実費/誰が何を負担するか

不動産の所有権移転登記にかかる費用は大きく分けて、「登録免許税(国に納める税金)」と「司法書士への報酬」、そして各種証明書発行代等の「実費」に分類できます。売買当事者間では、これら費用を誰が負担するかについてあらかじめ契約で取り決めるのが一般的です。ここでは、登記費用の内訳とその相場感、さらに慣習的な費用負担の分担について説明します。費用面を明確にしておくことは、取引の透明性と安心感につながります。不動産のプロである私たちは、お客様に事前にしっかり説明を行い、納得いただいた上で手続きを進めています。

登録免許税についてはコチラをご覧ください⇒登録免許税の全て:税額計算から特例適用まで徹底解説します

登録免許税=固定資産税評価額×税率(売買時の基本)

登録免許税とは、不動産の権利を登記する際に国に納める税金です。売買による所有権移転登記の場合、課税標準となるのはその不動産の固定資産税評価額で、基本税率は評価額の2%と定められています。例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を購入した場合、登録免許税は概ね20万円となります。実際の評価額は市区町村が毎年(土地は3年ごと)見直すため、年度によって変動します。評価額は、市役所や町役場で取得できる固定資産評価証明書に記載されています。

なお、登録免許税には各種の軽減措置も設けられており、条件を満たすと税率が低くなる場合があります。例えば自己居住用の住宅を取得した場合、建物部分の所有権移転登記の税率が0.3%(本則2%からの軽減)、土地部分も1.5%(本則2%からの軽減)になる特例が適用可能です(適用には床面積要件など一定の条件あり)。物件の種類や時期によって税率が異なるケースがありますので、正確な税額算出には最新情報の確認が重要です。

まとめると、売買における登録免許税は「評価額 × 税率」で決まり、数十万円単位になることが多い費用です。買主にとって負担の大きい税金ですが、登記によって権利が法的に保護されるための必要経費と言えます。

出典:法務局>登録免許税の計算

司法書士報酬の目安と幅(案件難度・付随登記で変動)

司法書士報酬は、登記手続きを代行してもらう専門家へのサービス料金です。その相場は登記の内容や地域、依頼する司法書士事務所によって多少異なりますが、概ねの目安があります。一般的な不動産売買で、所有権移転登記の司法書士報酬は3万~5万円程度、抵当権設定登記は2万~3万円程度が目安とされています。例えば、売主の抵当権抹消登記と買主の所有権移転登記、買主の抵当権設定登記を一括して依頼すれば、報酬合計で7万~10万円前後になるケースが多いでしょう。

ただし、この報酬額はあくまで標準的なケースの例です。案件によっては難易度や手間に応じて報酬が増減します。例えば、不動産が複数にまたがる(土地と建物、区分建物の敷地権付きなど)場合や、売主の住所変更登記・氏名変更登記を同時に行う場合、あるいは司法書士が遠方に出張する必要がある場合などは、追加の報酬や日当が発生することがあります。また、登記識別情報を紛失しているケースでは事前に法務局や公証人役場での事前通知・本人確認の手続きが必要となり、その対応費用が加算されることもあります。

重要なのは、事前に司法書士から見積書を取り寄せ、報酬の内訳を確認することです。適切な報酬を支払うことで、安心して登記の専門サービスを受けることができるでしょう。

不動産売買における諸経費について⇒初めての不動産購入でも安心!諸経費の全体像をわかりやすく解説

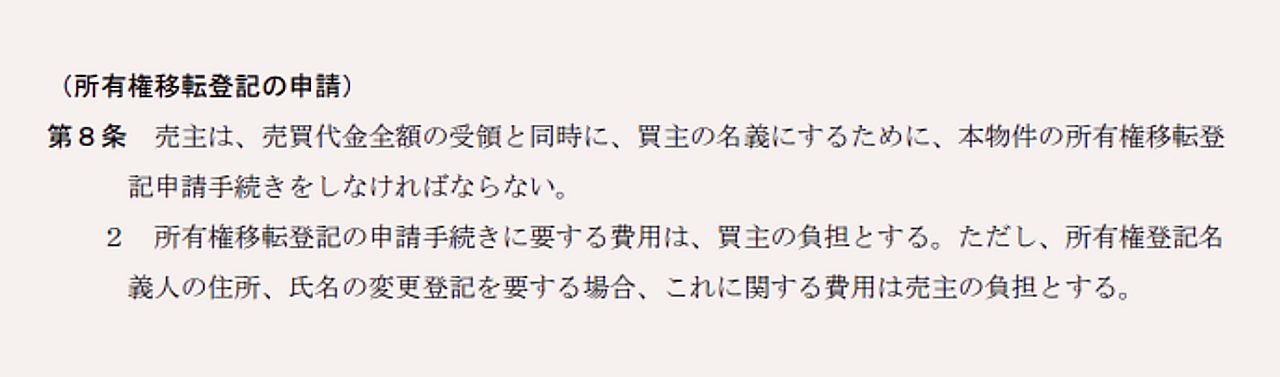

慣行上の負担区分(移転=買主/抹消=売主/設定=買主)と条項例

登記費用の「誰がどれを負担するか」は契約内容によって決まりますが、売買の実務では次のような慣行的分担が定着しています。

- 所有権移転登記費用(登録免許税・司法書士報酬等)

買主負担が一般的です。買主が自分の名義を取得するための費用という考え方からです。

- 抵当権抹消登記費用(売主側の既存ローンを消す登記)

売主負担が通常です。売主の事情で付いている担保を外す手続きなので売主が費用を持ちます。抹消登記の登録免許税は不動産1筆あたり1,000円と少額ですが、司法書士報酬も含め売主が負担する費用とされます。

- 抵当権設定登記費用(買主が新たにローンを借りる場合)

買主負担です。買主が資金調達のために行う担保設定の費用であり、買主側で支払うのが通例となっています。

まとめると、「移転登記費用は買主、抹消登記費用は売主、新たな抵当権設定費用は買主」という振り分けが一般的です。ただしこれは絶対ではなく、特約で自由に定めることも可能です。実際の売買契約書には例えば次のような条項が盛り込まれます。

(契約条項例)「本物件の所有権移転登記に要する登録免許税その他の費用は買主の負担とし、売主の既存抵当権抹消登記に要する費用は売主が負担する。また、買主の融資利用に伴う抵当権設定登記費用は買主の負担とする。」

このように契約書で明確に取り決めておくことで、後日の清算時にもめる心配がありません。当社が仲介する際も、契約書にお互いの費用負担区分を明記し、公平な取引になるよう努めています。

必要書類と事前準備:売主・買主・金融機関で異なるチェックリスト

所有権移転登記をスムーズに進めるには、売主・買主それぞれの立場で事前に準備すべき書類があります。また、買主がローンを利用する場合は金融機関が用意する書類も含め、当日までに漏れなく揃えておくことが重要です。当社でも決済日前に必要書類のチェックリストを作成し、お客様と一緒に確認しています。以下では売主・買主・金融機関別に主な必要書類と準備ポイントを解説します。事前準備を万全にすることで、当日の手続きが滞りなく進み、安心してお引渡しを迎えられます。

売主:登記識別情報・印鑑証明・住所/氏名変更の事前対応

売主が事前に用意すべき主な書類は次の通りです。

- 登記識別情報通知書(または旧権利証)

現在の登記名義人であることを証明する書類です。不動産登記が電子化された現在では、過去の所有権移転登記時に交付された登記識別情報(12桁の暗号)が記載された用紙を指します。これが売主にとって物件の「鍵」にあたりますので、紛失せず用意します。

- 印鑑証明書

売主個人の場合は市区町村役場で発行される印鑑証明書が必要です。発行後3ヶ月以内の新しいものを、所有権移転登記に使う分1通用意します。これにより契約書類や登記申請書に実印を押したことが公的に証明されます。

- 本人確認書類

決済当日、司法書士が本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバーカード等、顔写真付きの身分証明書を準備します。氏名や住所が印鑑証明書と一致しているかも確認しましょう。

- 住所・氏名の変更があった場合の書類

登記簿上の住所や氏名が現在と異なる場合、事前に変更登記を済ませておくか、当日までに必要な証明書を用意します。例えば、過去に引っ越しをして住民票の住所が登記名義人住所と異なる場合は、住民票の除票や戸籍の附票(旧住所が記載された証明)を取得します。また結婚等で姓が変わっている場合は、戸籍謄本などの証明書類を準備します。これらの書類によって登記名義人と現在の売主本人が同一人物であることを証明し、同時に住所・氏名の変更登記手続きを行います。

- ローン残債関係書類

売主に住宅ローン等の残債がある場合、金融機関から「抵当権抹消に必要な書類」(抵当権解除証書や登記委任状など)を取り寄せておきます。通常、金融機関は決済当日に司法書士へ直接これら書類を手渡しますが、事前(決済日の一ヶ月位前)に依頼しておくことが重要です。

以上が売主側の主な必要書類です。特に登記識別情報通知書や印鑑証明書は不備があると決済自体ができません。時間的に余裕があれば、住所・氏名の変更登記は事前に済ませておくのが理想です。当日になって書類不足が判明すれば取引延期にもなりかねないため、早め早めの準備が肝心と言えるでしょう。

買主:住民票・本人確認資料・ローン関連書類の整備

買主側で準備する主な書類は以下の通りです。

- 住民票

買主本人の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。所有権移転登記の申請書に新所有者の住所を証明するために添付します。共有名義で購入する場合は共有者全員分が必要です。

- 印鑑証明書

買主が住宅ローンを利用し、抵当権設定契約を結ぶ際には、買主本人(借主)の印鑑証明書が求められます。

- 本人確認書類

売主同様、決済時には買主についても司法書士が本人確認を行います。顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証など)を忘れず持参しましょう。

- 融資関連書類

買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関から交付される金銭消費貸借契約書(ローン契約書)や抵当権設定契約書、銀行所定の委任状等の書類一式を決済日に持参します。これらは通常、事前に銀行での契約手続き時に渡されます。また、ローン実行にあたって必要な振込口座の情報や振込依頼書などの準備も怠りなく行いましょう。

- 登記費用の準備

買主は当日支払うべき登記費用(登録免許税等)を現金または預金残高の形で用意しておきます。司法書士によっては事前に見積額を預かるケースもありますが、多くは決済の場で買主から司法書士へ直接支払われます。現金で用意する際は過不足がないよう多めに準備し、振込の場合も当日すぐ動かせる状態にしておきます。

以上が買主側の主な準備書類です。買主の場合、主に自分の身分や新所有者情報を証明する書類が中心となります。特にローン関連書類は分量が多いため、金融機関から渡された書類を漏れなく持参することが大切です。当社でも決済前にチェックリストで確認し、書類忘れが無いようサポートしています。

固定資産評価証明書の取得ポイントと年度ズレ対策

固定資産評価証明書は、登録免許税を算出するために必要な評価額を証明する市区町村発行の書類です。物件所在地の市町村役場で取得でき(手数料は数百円程度)、土地や建物ごとの評価額および評価年度が記載されています。司法書士はこの評価証明書をもとに登録免許税の金額を計算します。ポイントは、できるだけ最新年度の証明書を用意することです。日本の固定資産税評価額は毎年4月1日に新年度へ切り替わります。例えば決済が4月以降にある場合、古い年度の評価証明書では受付てもらえない可能性があります。新年度の評価証明書の発行タイミングによっては用意に時間がかかるため、司法書士と相談しながら適切なものを取得しましょう。なお、この証明書は通常売主が事前に取得しますが、早めに準備しておくと安心です。当社においては、必要に応じて評価証明書を代理取得しお客様に提供することとしています。

失敗しない実務:トラブル事例→予防策/司法書士の選び方

不動産売買の登記実務では、細かな不備が思わぬトラブルにつながることがあります。この章では、よくあるトラブル事例とその予防策、そして安心して任せられる司法書士の選び方について解説します。どんなに注意していても人間の行うことですのでミスはゼロではありませんが、事前の知識と対策によってリスクを限りなく減らすことが可能です。不動産取引のプロとして培った経験を踏まえ、重要なポイントをお伝えします。

よくある不一致(住所・氏名・評価年度)と補正対応

登記申請時に起こりがちなトラブルとして、書類上の情報不一致があります。以下に典型的なケースと対処法を挙げます。

- 住所の不一致

売主(登記名義人)の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、住所変更の手続きを並行して行う必要があります。司法書士が住民票の除票や戸籍附票を添付して変更登記申請を同時に行いますが、それら書類が用意できていないと「住所がつながらない」として法務局から補正指示が出て、登記完了が遅れる原因になります。予防策として、売主の住所履歴を事前に確認し、必要書類を揃えておきましょう。

- 氏名の不一致

結婚や離婚等で売主の姓が変わっているのに登記簿上は旧姓のままというケースです。これも住所同様に変更登記が必要です。戸籍謄本などで旧姓=現姓で同一人物であることを証明し、変更手続きを行います。予防策として、事前にその事実を司法書士に伝え、必要書類を準備しておきましょう。

- 評価証明書の年度不備

固定資産評価証明書の年度が最新でない場合、登録免許税の算出根拠として不適切と指摘されることがあります。特に4月以降に昨年度の評価証明書を使うと補正の対象です。事前に新年度版を取得しておけば防げますし、万一指摘されても速やかに提出し直せば登記には支障ありません。

- 書類の押印漏れ・証明書の期限切れ

印鑑証明書の有効期限切れ(発行後3ヶ月超過)や書類への署名・押印漏れなども起こりがちなミスです。提出後に気付いた場合、司法書士が補正(追加提出や差替え)対応しますが、直前の再確認で大半は防げます。

以上のような不一致は、事前準備と確認でほとんど予防できます。当社でも決済前に司法書士とともに書類チェックを綿密に行い、万全の体制で当日を迎えるようにしています。それでも万一補正が発生した場合は、司法書士が迅速に対応し、当事者に不利益が出ないよう対処してくれるのでご安心ください。

見積比較の要点(内訳の可視化・付随登記の有無・納期)

所有権移転登記を誰に依頼するか検討する際、複数の司法書士から見積もりを取ることがあります。その際に比較検討すべきポイントを解説します。

- 内訳の明確さ

見積書で「登録免許税」「司法書士報酬」「証明書発行費用」などの内訳が明確に記載されているか確認しましょう。総額だけしか記載がない場合、後から「実は別途費用が…」ということにもなりかねません。内訳が細かく書かれている司法書士は費用の透明性を重視しており、信頼できます。

- 付随登記の有無

売主の住所変更登記や、共有物件の場合の持分変更登記など、メインの所有権移転登記に付随する手続きが必要なケースがあります。見積もり依頼時にそうした情報を伝え、付随登記の費用も含めて提示してもらいましょう。他社との比較では、追加手続きが漏れなく計上されているかチェックします。安価に見える見積もりが実は付随作業を含んでおらず、後から加算される例もあるので注意が必要です。

- 納期・対応スピード

通常、所有権移転登記は決済日当日に申請し数日で完了しますが、見積もり段階で「完了後◯日以内に登記識別情報を郵送」など、アフターフォローのスピード感についても確認してみましょう。早い事務所では登記完了当日または翌日に完了書類を揃えてくれるところもあります。対応の迅速さは信頼の指標の一つです。

以上の点を踏まえて見積もりを比較すれば、単なる金額の大小だけでなくサービス内容や信頼性を考慮した最適な司法書士を選ぶことができるでしょう。

所有権移転登記に関するQ&A

最後に、所有権移転登記についてよくある質問をQ&A形式でまとめました。

Q: 所有権移転登記は必ずしなければいけないのですか?

A: 法律上、登記をしないこと自体に罰則はありません。しかし、登記をしないと第三者に対抗できず自分の権利を守れないため、実務的には必ず登記を行うことが大前提です。特に不動産取得後も売主名義のまま放置すると、固定資産税の納税通知も売主に届いてしまいトラブルになります。所有権を得たら速やかに登記して正式な権利者となりましょう。

※相続登記については、令和6年(2024年)4月1日から義務化されています。

出典:東京法務局>相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~

Q: 自分で登記の申請をすることはできますか?

A: 可能です。これを「本人申請」と言い、司法書士に依頼せず自分で法務局に申請書を提出すれば登録免許税以外の費用を節約できます。しかし登記手続きには専門知識が必要で、書類不備があると何度も法務局に通う手間が発生します。また住宅ローンを利用する場合、金融機関は専門家による確実な登記を条件とするため本人申請は事実上困難です。経験上、一般の方がミスなく本人申請を行うのは非常に難しいでしょう。安心・確実に進めるため、司法書士に依頼することをおすすめします。

松屋不動産販売 家デパに不動産売買はお任せください

所有権移転登記の重要性から具体的手続き、費用や注意点まで詳しく解説してきました。松屋不動産販売株式会社(家デパ)では、愛知県および静岡県西部を中心に不動産売買の豊富な実績があり、各種登記手続きも含めてワンストップでサポートしています。経験豊富なスタッフが揃っており、契約から決済・登記完了・引渡しに至るまでしっかりと伴走いたします。

不動産取引はプロに任せることでリスクを最小化し、安心して進めることができます。当社「家デパ」は、売主様・買主様双方の立場に立ったきめ細やかな対応で大切なお取引をサポートいたします。愛知県・静岡県で不動産のご売却・ご購入をお考えの方は、ぜひ松屋不動産販売にご相談ください。当社ホームページ(IEDEPA)、高額査定サイト(愛知不動産高額査定.com・静岡不動産高額査定.com)からの簡単査定依頼や、各店舗でのご相談予約も承っております。不動産売買のプロフェッショナルとして、皆様の大切な資産を安全かつ円滑にお取引できるよう全力でサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。