タグ

売買契約法律

投稿日:2025/09/15

土地の価値は道路で決まる?建築基準法の『道路と接道義務』の基本

「土地の価値は、道路次第って本当?」

「建築基準法や接道義務、セットバックが難しくて不安です」

本稿は、道路・建築基準法・接道義務を起点に、建築基準法42条の道路の種類と確認方法、セットバックの要否、道路による緩和と制限のポイントを、初めての方にも読みやすく整理します。まず“建築基準法上の道路”を正しく判定し、間口2m以上の確保・前面道路幅員・私道の通行/掘削承諾でつまずかないことが、計画と価格判断の第一歩です。松屋不動産販売株式会社 代表取締役の私・佐伯慶智が、現地→役所→図面の調査フローと交渉の勘所を事例で丁寧にご案内します。

はじめに:なぜ「道路」が土地価格と建築可否を左右するのか

土地の価値や建築可否を決定づける要因として、敷地が接する「道路」の状況は非常に重要です。建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接しない敷地には原則建物を建てられません(接道義務)。このルールは消防・避難経路の確保など安全面の理由によります。つまりどんなに広い土地でも、法の定める道路に面していなければ建築できず、土地の市場価値も大きく下がります。

また道路の幅・種類によって建物の規模や高さに影響する規制緩和や制限もあります。本稿では、不動産プロの視点から建築基準法上の「道路」について体系的に解説し、実務上の注意点をまとめます。道路種別の基礎知識、接道義務の原則、セットバックの扱い、道路幅による容積率・高さ規制、再建築不可物件の見抜き方、私道の留意点まで解説します。

建築基準法上の「道路」の基礎(第42条)――6類型を俯瞰する

建築基準法第42条では、法の上で「道路」とみなされる道を6種類に分類しています。幅員4m以上であることが前提条件で、その上で以下の類型があります。

- 1項1〜5号道路

幅員4m以上の道路(道路法の道路、計画事業の道路、位置指定私道など)。

- 2項道路(みなし道路)

幅員4m未満でも特定行政庁が指定した既存の狭い道路です。昭和25年以前から建物が立ち並んでいた道路で、建替え時には道路中心線から2m後退(セットバック)が義務付けられています。

以上6種類のいずれかに該当すれば法的に「道路」となります。逆に舗装された私道や農道でも、上記に該当しなければ建築基準法上は単なる通路で接道とはみなされません。したがって前面道路が公道か私道かより、法42条の道路要件を満たすかが重要です。

※建築基準法上の主な道路(6種類)

|

幅員 |

建築基準法種別 |

内容 |

通称 |

|

4m 以上 |

42条1項1号 |

国・都道府県・市町村等が管理しており、 路線認定を受けている道路 |

道路法上の道路 |

|

42条1項2号 |

都市計画法、土地区画整理法等による道路 |

開発道路 |

|

|

42条1項3号 |

基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)に すでにあった道路 |

既存道路 |

|

|

42条1項4号 |

道路法、都市計画法、土地区画整理法等により新設又は変更の 事業計画のある道路で2年以内にできる予定の道路 |

計画道路 |

|

|

42条1項5号 |

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらずに 道路を築造するために特定行政庁から位置の指定をうけた道路 |

位置指定道路 |

|

|

4m 未満 |

42条2項 |

基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)に |

2項道路 |

(道路の定義)

第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

3.省略

4.省略

5.省略

6.省略

1項道路と2項道路の本質的違い

1項道路は現行基準を満たした道路、2項道路は狭いが経過措置として道路とみなされる点が本質的に異なります。

2項道路では建替え時にセットバック義務があり負担が生じます。

公道・私道より重要な「法上の道路」判定

一般には「公道だから安心」「私道だから注意」と言われますが、それ以上に重要なのがその道路が法42条に該当するかです。たとえば幅3.5mの舗装私道は、一見広くても位置指定を受けていなければ建築基準法上は道路ではなく接道義務を満たせません。逆に私道でも位置指定道路なら建築基準法上問題なく再建築できます。

まずは前面道路が法的に道路かを市役所で確認することが肝心です。古い住宅地では、見た目は道路でも法の道路種別図で確認すると「単なる通路」だったケースもあります。接道があると思い込んでいたら法的には無道路地(建築不可)だった、という失敗は避けなければなりません。

※こちらは公道のように見えますが、実は私道となります。

接道義務の原則(第43条)と誤解しやすい例

建築基準法第43条第1項は接道義務を定めています。敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないというルールで、これを満たさない土地には建築確認がおりません。2mという数字は人や担架が通れる最低限の幅で、消防活動や避難経路確保の観点から設定されています。

なお、舗装道路でも法的に道路でなければ建築不可、私道は共有者の承諾が必要、セットバックで有効敷地が減少、広告の「建築可」表記も信用できない場合がある等、接道を巡る誤解は多いので注意が必要です。

(敷地等と道路との関係)

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2.省略

3.省略

接道義務を満たさない土地は再建築不可と呼ばれ、資産価値が大きく下がります。対策として、自治体で道路種別確認や接道状況の確認をしておくことが有効です。プロであれば契約前に必ずこれらを確認し、「本当に建て替えできる土地か」を証明してから取引します。購入者も不明点があれば役所に照会し、安全を期しましょう。

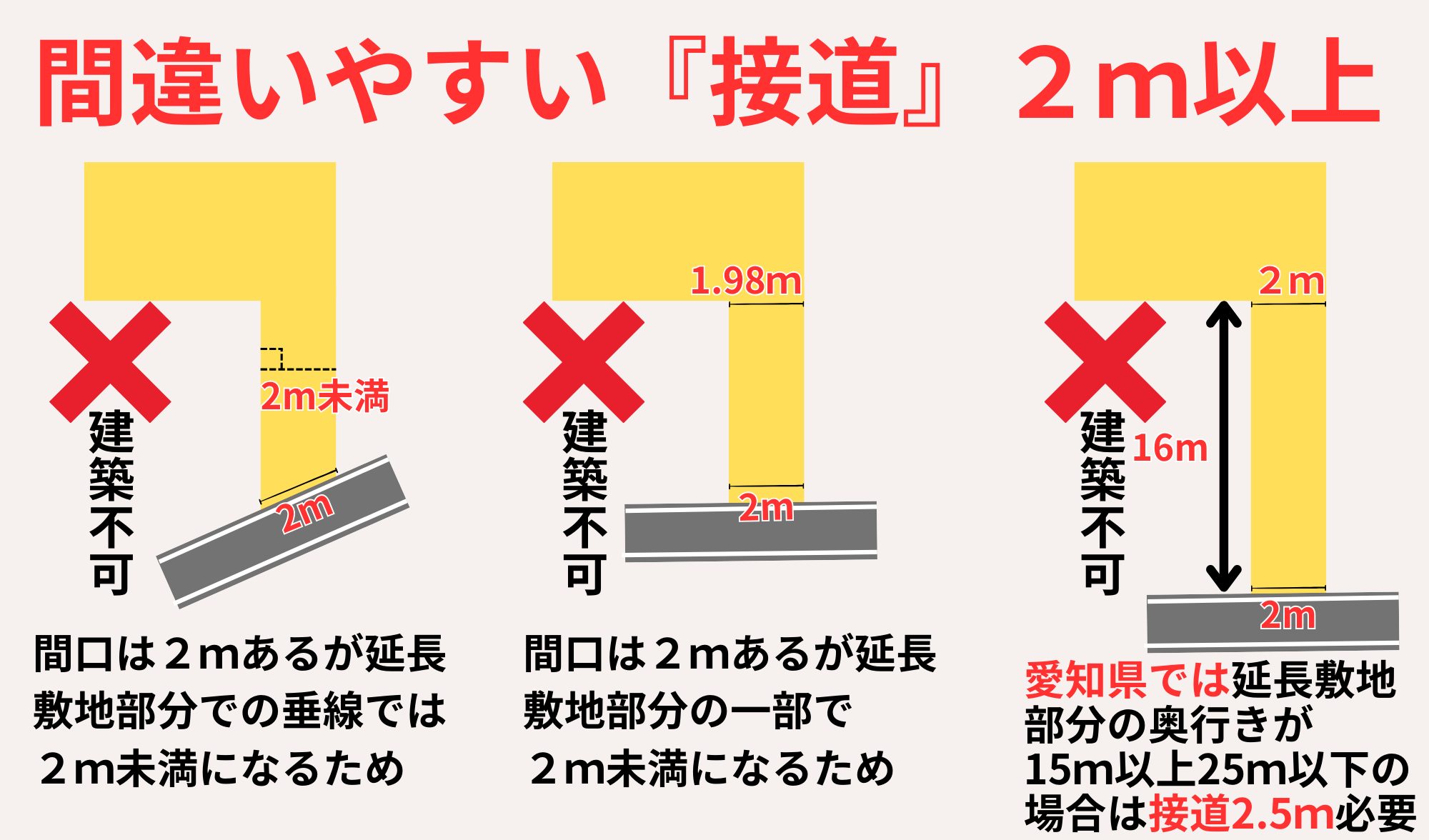

「間口2m以上」の要件/通路の所有権・通行・掘削承諾

間口2m要件とは、建物敷地が道路に接する長さが2m以上あることです。旗竿地(奥まった敷地)では竿部分がこれに当たります。この竿部分を含めて所有しているなら問題ありませんが、他人の土地を通行許可だけ得ている場合(通行地役権)は法的な接道とは認められません。そのような土地は無道路地扱いとなり再建築不可です。

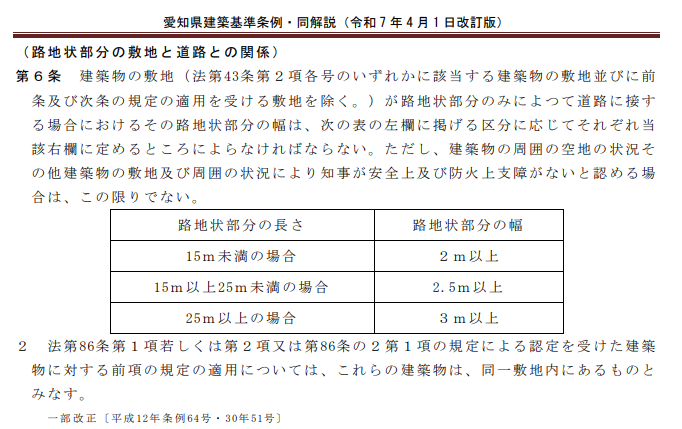

出典:愛知県建築基準条例 第6条(路地状部分の敷地と道路との関係)

敷地が2m以上接していても、前面道路が私道の場合は注意が必要です。まずは再建築が可能かどうかを確認。次に自分が持分を持たない私道しか接道がない場合、通行承諾書・掘削承諾書を道路所有者全員から取得しておくべきです。上下水道管工事や工事車両通行の同意をもらうためで、これがないと金融機関ローンの審査も下りない場合があります。承諾は口約束ではなく必ず書面でもらいましょう。

なお将来にわたり権利を安定させるには地役権設定も検討できます。通行や掘削の権利を登記しておけば、土地所有者が変わっても権利は存続します。費用はかかりますが長期的には安心です。

43条ただし書き許可の枠組みと“限界”

接道義務を欠く土地でも、一定条件下で建築を認める制度が43条ただし書き(現行43条2項2号)許可です。敷地周囲に広い空地がある建物等で、防災上支障がないと特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得て許可されます。

ただしこの許可は建物ごとの個別許可であり、一度許可がおりても再建築時には改めて許可が必要です。ケースバイケースの特例措置で、許可が下りるかは申請してみないと分かりません。将来的に状況が変われば次回は不許可となる可能性もあります。

このように43条ただし書き許可は“最後の手段”ですが、再建築不可物件の救済策となる場合もあります。許可を得るには隣地との協定で空地を確保する、防火水槽や非常ベルを設置する等の条件が付されることが多いです。それらをクリアできるか見極めつつ、可能性があれば専門家と戦略を練る価値があります。

(敷地等と道路との関係)

第四十三条

2-二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

セットバックの実務――対象判定・後退線・負担面積・税の扱い

狭い道路(幅員4m未満=2項道路)に接する敷地で建築する際は、道路中心線から2mまで敷地を後退(セットバック)します。後退部分は将来の道路として扱われ、建築不可・面積算定除外が原則です。結果として有効敷地が減り、建物計画・価格評価・税務に直結します。私は、まず「現地測量→役所協議→図面反映」を先行させ、後からの問題を防ぐ運用を推奨します。

2項道路の後退距離と中心線の見つけ方

標準計算

各側後退=(4.0m−現況幅員)÷2。例)3.0mなら両側0.5m、2.6mなら両側0.7m。片側が河川・崖等で後退不能なら反対側に全量となる運用もあるため、建築指導課で要確認。

中心線特定の手順

①現地で複数断面を実測(舗装端や側溝位置はあくまで目安)→②役所で二項道路指定図・道路台帳を確認し、中心線の決め方と必要書類(狭あい道路協議書、後退同意等)を把握→③測量成果に基づきセットバックラインを図面化。角地は両接道で計算、袋路は回転スペース要件、擁壁がセットバックを跨ぐ場合は撤去・再築造の検討が必要です。設計は±数cmの境界揺れを見込み、駐車動線の確保を早期に検証します。

セットバック部分の用途制限/寄付・非課税申告の整理

用途制限

後退部分は建築物・門塀・擁壁・カーポート柱など恒久物は不可。可逆的な軽微利用(平板敷き・低木等)は運用次第。

面積・性能

セットバックライン外は敷地面積から除外され、建ぺい率・容積率の母数が減少。前面道路幅員や角地緩和の評価はセットバックライン確定後に再計算します。

寄付 or 所有のまま開放

・寄付=分筆→受納で公道化。固定資産税は非課税、管理は自治体。ただし受納基準・期間・抵当権対応に留意。

・所有のまま開放=所有権維持しつつ多くの自治体で非課税/減免申請が可能。維持管理費は自己負担。

実務の勘所

後退面積・撤去費・工程遅延を数値化して価格交渉に反映。私道は通行・掘削承諾(全共有者)や地役権設定を早期に整えると、金融機関審査や将来の建替えで有利に働きます。

道路による「緩和」と「制限」を体系化する

道路は接道義務やセットバックなど制約を課す一方、状況次第では建築規制の緩和要因にもなります。ここでは道路に関連する容積率・建ぺい率の緩和と高さ制限を整理します。

建ぺい率の角地緩和/準防火地域での耐火建築物緩和

角地および防火地域等の耐火建築物では建ぺい率上限が10%緩和されます。

容積率の前面道路幅員による上限(計画時の注意点)

幅員12m未満の道路では前面道路幅に応じて容積率の上限が制限されます。

道路斜線・隣地斜線・日影規制の関係

道路幅が広ければ建物を高く建てやすく、狭い道路では高さ制限が厳しくなります。

再建築不可・要注意土地の見抜き方

接道義務を満たさない土地(俗に「再建築不可物件」)は、不動産広告などで注意書きされています。ここでは要注意土地の見抜き方を述べます。

旗竿地・路地状敷地のボトルネック

旗竿地とは、細長い通路(旗竿部分)の先に奥まった敷地がある土地です。旗竿部分の幅が2m以上あれば接道義務をかろうじて満たしますが、2mギリギリだと車の出入りや工事に支障が出るケースもあります。また周囲を他人の敷地に囲まれるため日当たり・風通しも悪くなりがちです。

旗竿部分が2m未満(例: 1.5mや1m)しかない場合、その土地は法的に再建築不可となります。古家が建っていても一度更地にすると新築できません。全国にこうした再建築不可住宅は数多く存在し、旗竿地など狭小接道の土地は割安ですが、建物が建てられないリスクを理解する必要があります。

見抜き方として、現地で通路部分の幅を測ること、役所で接道状況を確認することが挙げられます。旗竿地を検討する際は「間口2m」を確保できているか慎重に確認しましょう。数十センチ不足のため建替え不可になるケースも珍しくありません。

旗竿地のメリットとデメリットについてはコチラ⇒旗竿地の魅力と注意点:成功する土地選びのポイント

分筆・細分化で接道を失う典型パターン

土地の分筆(細分化)によって生じる再建築不可も典型例です。たとえば一つの敷地を道路側と奥側に分割した結果、奥側が道路に接しない袋地になってしまったケースなどです。違法な分筆で無道路地が発生しないよう、建築基準法では私道の変更・廃止を禁止・制限しています。

また、共有私道の一部権利放棄や道路閉鎖で接道を失うケースもあります。「前は道路に出られると思っていたのに、実は法的には接していなかった」と判明してトラブルになる例もあります。

要注意パターンを避けるには、土地の形状と接道状態を公図や実測図で確認し、不自然な分割がないかチェックすることです。怪しい場合は必ず役所に相談しましょう。専門家の目を通すことで見落としを防げます。

私道対応の落とし穴――持分・通行掘削承諾・位置指定道路の管理

接道道路が私道の場合、その取り扱いに注意が必要です。特に位置指定道路(42条1項5号道路)など分譲地内の私道では、所有者(住民ら)の管理下にあることを意識しましょう。

位置指定道路の維持管理・掘削・境界

位置指定道路でも所有者全員の通行・掘削承諾が必要で、建替え時など事前に同意を得るべきです。

私道では境界や車両通行をめぐるトラブルも起こり得るため、共有者間でルールを決めておくことが大切です。

管理者不明私道・老朽化舗装のリスクと対処

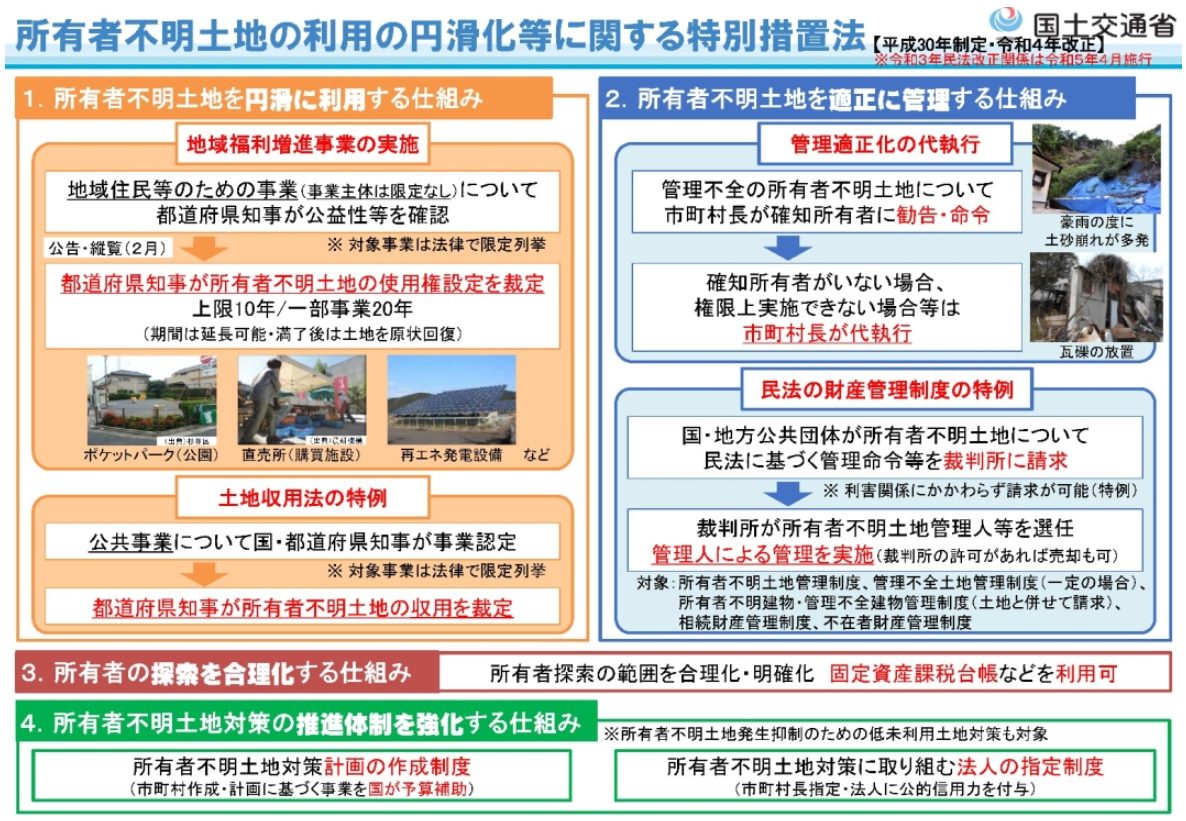

古い住宅地では、私道の持分所有者が既に亡くなり所在不明になっているケースもあります。所有者不明私道が老朽化し、舗装に段差や穴が生じても『誰も修繕できない問題』です。

2021年の民法改正で、所有者不明土地に対し裁判所が管理人を選任できる制度が整備されました。これにより、共有私道の一部所有者が不明で工事の同意が得られない場合でも、管理人の許可で工事を実施できるようになりました。

私道問題は、購入前に権利関係を調べ、リスクを把握し、管理ルールの有無を確認することが重要です。

出典:国土交通省>所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)より一部抜粋

調査フロー:現地→役所→図面で「道路」を確定する

最後に、実務での接道調査フローを整理します。

現地確認

まず現地で道路幅を測り、4mあるか、狭ければセットバックが必要かを見ます。間口も計測して2m以上あるか確認します。

役所・図面調査

次に市区町村の建築指導課で前面道路の法的種別を確認します。必要に応じ道路種別証明書を取得します。さらに都市計画課で都市計画道路予定の有無を確認します。併せて公図や測量図で敷地と道路の位置関係も把握します。

これらの調査で、法的に問題ない接道かどうかが判明します。問題があれば契約条件に織り込み、解決策を検討します。逆に「法的にクリア」と分かれば安心して進められます。

売買価格への影響と交渉ポイント

接道条件は売買価格に直結します。ここではセットバック部分の評価調整や、接道改善策に関する交渉ポイントを述べます。

セットバック面積の評価調整と測量の段取り

セットバック部分は価値が低いため、その面積分を価格から差し引いて調整するのが一般的です(評価額も減少となります)。

また、境界確定測量や分筆の費用負担も論点です。測量費を買主負担にする代わり価格を下げてもらう、などの妥協点を探ることもあります。重要なのは後退面積を事前に把握し価格に反映することです。契約後に「こんなに敷地が減るとは」と揉めないよう、売主にも十分説明しておきましょう。

接道改善の選択肢(隣地買増し・通路設定・許可活用)

再建築不可など接道に問題がある土地でも、工夫で活路を見出す方法があります。

- 隣地の一部買い増し

間口が1.8mしかない土地なら、隣地から0.2m幅だけ譲ってもらい2.0mに広げる方法です。少ない面積でも再建築可になる価値は大きく、隣地所有者との交渉次第で実現可能です。

- 通路の地役権設定

袋地など無道路地では、隣地に通行地役権を設定させてもらう手があります。建築基準法上の接道にはなりませんが、43条ただし書き許可取得の前提として有効です。恒久的な通行権を確保できます。

- 43条ただし書き許可の活用

隣接地に空地がある場合など、防災上問題ない条件を満たせば例外許可を得て建築可能にすることも検討できます。ただし許可は建物単位で都度必要となり、将来の再建築も都度審査が必要です。

以上の選択肢はいずれも簡単ではなく、費用や交渉力が求められます。しかし不可能ではありません。実際、旗竿地同士を一体活用して双方接道2mを確保した例や、私道所有者全員の承諾を得て位置指定道路に指定し直した例もあります。困ったときは経験豊富な専門家に相談し、最善策を模索するとよいでしょう。

事例で学ぶ:接道クリア→建築可/不可の分かれ目

最後に、接道条件の些細な差で建築可否が分かれた事例を紹介します。

ある住宅地で隣接する土地Aと土地Bがありました。両者とも前面道路は幅4mでしたが、Aの間口は約2.2m、Bは約1.8mでした。結果、Aさんは無事建替えできましたが、Bさんは「間口2m未満」として建築許可が下りませんでした。わずか20cmの差で明暗が分かれたのです。

まとめ――実務で迷ったら「道路判定」を先に

見た目や広告文ではなく、「法的に道路か」「2m接しているか」が土地の運命を左右します。迷ったらまず役所で道路種別を確認し。建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は新たな建築が認められず(再建築不可)、資産価値も下がります。物件選びでは日当たりや広さより先に「この土地は法的に建てられるか」をチェックしてください。

皆さんも実務やマイホーム検討で困ったときは、とにかく道路の状況を最優先で確認する――この鉄則をぜひ心に留めておいてください。

松屋不動産販売株式会社 代表取締役:佐伯慶智からの提案

ここまでお読みいただきありがとうございます。本文では、道路・建築基準法・接道義務を起点に、42条の道路類型/43条の原則、セットバックの実務、道路に起因する緩和と制限、私道・位置指定道路の留意点、そして調査フローと価格・交渉の勘所まで、売買でつまずきやすい要点を体系化してお伝えしました。結論はシンプルです。「まず道路判定を先に」――この一手が、建築可否と価格を左右します。

私は現場で、次の3点を最優先で見える化します。

- 法上の道路か(42条のどれに該当するか/二項道路の有無)

- 2m以上の接道が確保できるか(間口・私道持分・通行/掘削承諾)

- セットバックの必要性と影響(後退距離・有効敷地・税・工程)

もし少しでも不安があれば、所在地(または物件URL)と気になるポイントをお知らせください。当社では、現地→役所→図面の順で要点を素早く整理し、建てられるのか/建てるなら何に注意すべきかを実務基準でお伝えします。判断が早いほど、無駄な検討コストや価格交渉の機会損失を抑えられます。

次のアクション

- IEDEPAの「来店予約」から、希望日時と「道路・接道の事前確認希望」とご記載ください。

- IEDEPAの「会員登録」で、検討エリアや希望条件を共有いただくと、接道条件を踏まえた物件提案がスムーズになります。

- 可能なら、公図・測量図・道路台帳写し等をお持ちください。なくても問題ありません。こちらで要点を整理します。

道路と接道は“見た目”より“法の定義”が決め手です。迷ったら、是非わたくし共に一度ご相談ください。最短で安全に、そして有利に条件を整えます。

松屋不動産販売株式会社 代表取締役 佐伯 慶智

売却のご相談も受け付けております。下記のバナーからサイトへお進みください。