タグ

売買契約法律

投稿日:2025/09/23

住居表示と住所の違い!所在地・地番の関係を不動産取引で読み解く

「住居表示と住所の違いが分からない…」

「登記簿の住所を入力しても、カーナビに表示されない…」

住居表示・住所の違いは、住居表示法の実施有無や地番・家屋番号との関係を正しく理解し、確かな調べ方を身につければ迷いません。本記事では、実務での使い分け(契約・重説・登記)を整理し、住居表示と住所の照合手順、公図・ブルーマップの要点までを短時間で把握できます。あわせて、土地の価値を左右する「道路」と接道義務の基本もやさしく解説し、物件特定ミスやトラブルを未然に防ぎます。

先に結論――住居表示と住所の違いを3分で把握

住居表示は市町村が建物に付けるわかりやすい住所で、郵便物の宛先となるものです。一方、地番は法務局が土地一筆ごとに付ける登記上の番号で、土地の所在を示します。日常生活では住居表示の住所を使いますが、登記や契約では地番を使う必要があります。つまり「住所」には暮らしで使う住所(住居表示)と法律で使う住所(地番)の二種類があるということです。この違いを押さえておけば、不動産売買で書類上の住所に迷うことはありません。

- 契約・登記では登記簿上の地番を用い、必要に応じ住居表示を併記します。

- 郵便・日常では住居表示の住所を用います(未実施地域では登記地番が住所)。

要するに、「登記上の所在地(地番)」と「郵便物が届く所在地(住居表示)」は別物です。現役の不動産プロも「登記と郵便の住所は違うので両方確認すべき」と常々注意喚起しています。初めて不動産を購入する際は、契約前に登記簿の地番と住居表示をきちんと照合し、分からないことは担当者に確認しましょう。

住居表示に関する法律(住居表示法)

(目的)

第一条 この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(住居表示の原則)

第二条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。

二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。

売買・登記・郵便で使う「住所」は別物

不動産売買では、書類に記載する住所と普段使う住所が異なる場合があります。売買契約書や重要事項説明書では登記簿に合わせて地番で物件所在地を表記しますが、普段の感覚では建物に表示された「◯丁目◯番◯号」が住所なので、「書類に書いてある住所が見慣れない」と戸惑う人がいます。例えば普段の住所が「安城市△△町1丁目2番3号」でも、契約書上は「安城市△△町1丁目123番地」のように地番で記載されることがあります。これは登記に基づく正式な表示で、不動産の契約や登記では住居表示ではなく地番を用いるためです。

一方、郵便を送る住所や住民票に記載される住所は住居表示です。住居表示実施地区なら「◯◯市△△町1丁目2番3号」の形式になり、登記用の「◯番地◯」とは異なります。売買・登記用の住所と郵便・生活用の住所は別物であることを理解し、場面に応じて使い分ける必要があります。

地番/家屋番号/住所(住居表示)の使い分け

不動産には土地の地番、建物の家屋番号、日常の住所(住居表示)という三つの番号があります。それぞれ以下のように使い分けられます。

- 地番

土地ごとに付く登記上の番号(法務局管轄)。登記や契約書、固定資産税などで利用。

- 家屋番号

建物ごとに登記上付けられる番号。新築時の表示登記で法務局から割り当てられ、土地の地番を基に決まります。マンションでは各部屋に個別の家屋番号が割り振られています。

- 住所(住居表示)

市区町村が定める建物の所在地表示(〇丁目〇番〇号)。郵便や役所手続きで使用される生活上の住所です。

役所・法務局など公的手続きでは地番・家屋番号が必要になり、郵便や宅配、日常サービスでは住居表示の住所が必要になります。使う場面を間違えると手続きが進まなかったり郵便物が届かなかったりしますので注意しましょう。

もちろん住居表示を実施していない自治体・地域もありますので、必ず住居表示が実施されているかをご確認ください。

取引トラブルの典型と回避策

住所と地番を混同するとトラブルにつながります。典型例は、契約後の引っ越し手配で買主が誤って地番の方を業者に伝えてしまうケースです。地番は郵便物の宛先としては使われないので、引越し業者が目的地をナビで検索できず困ってしまった…という事態になりがちです。また契約書に地番しか書かれていない物件で、住居表示が分からず住所変更届が出せない、といった戸惑いも起こりえます。

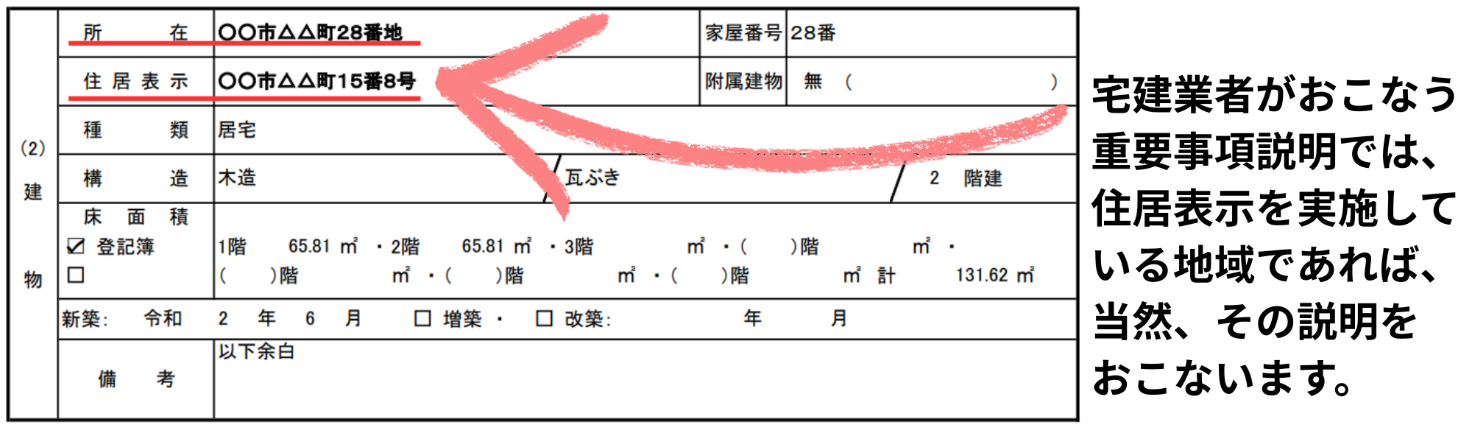

回避策はシンプルで、地番と住居表示の両方を確認・把握しておくことです。重要事項説明で宅地建物取引士が説明するはずですが、自分でも登記簿謄本などで地番を確認し、それが実際どの住所になるか調べておきましょう。現在では多くの不動産会社が契約書に「(住居表示:〇〇)」と併記する対応をしています。不明な点は契約前に確認し、「登記の住所=△△町28番、郵便の住所(住居表示)=△△町15番8号」と把握しておけば取引後の手続きもスムーズです。

基礎整理――住居表示と住所の違い・住居表示法のポイント

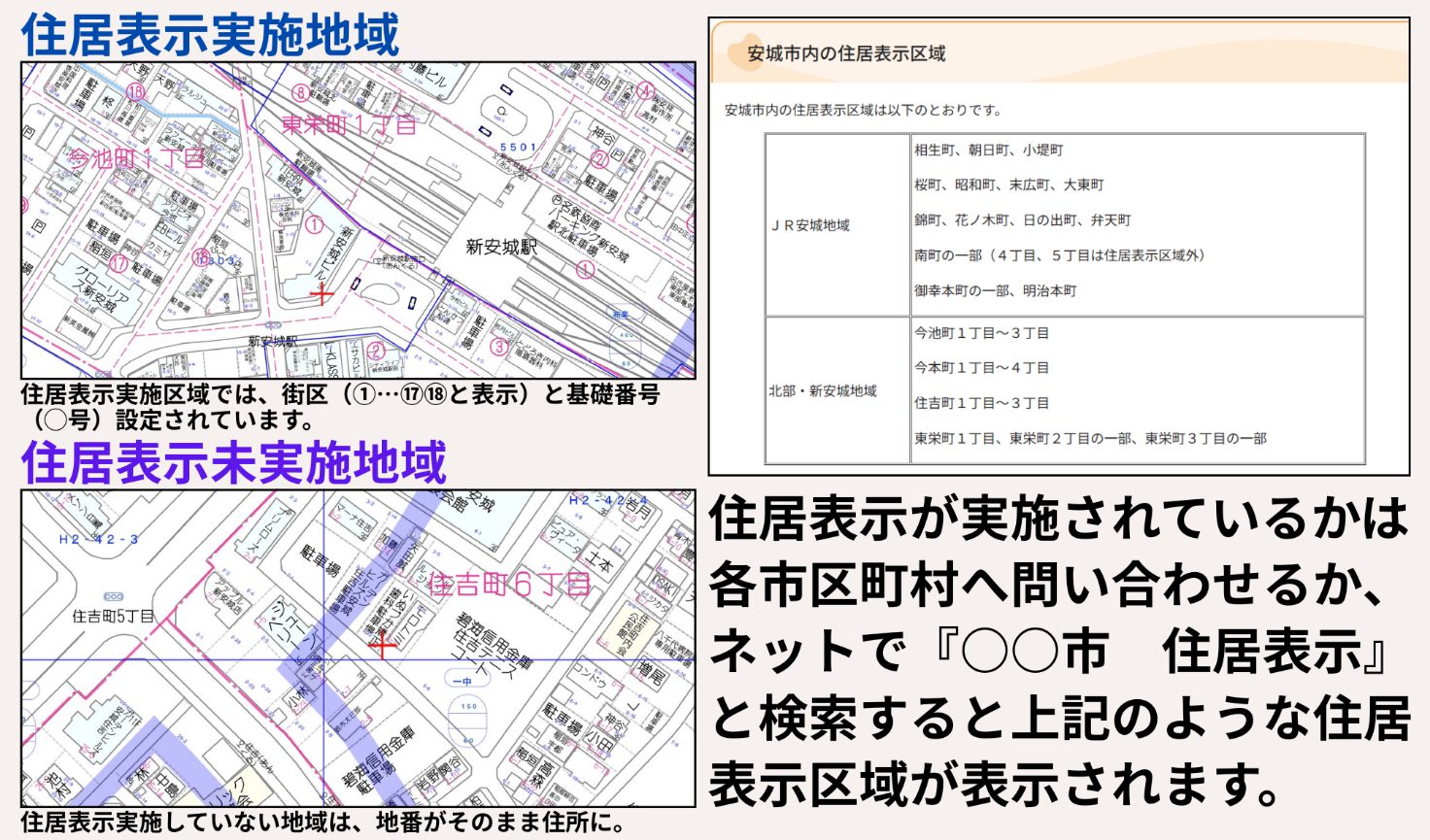

次に、住居表示制度と地番制度の基本を整理します。住居表示は昭和37年施行の住居表示法に基づき、市街地の住所を分かりやすくするため導入されました。それ以前は住所に地番が使われていましたが、都市化で地番が複雑になり郵便配達に支障を来したためです。現在、都市部の多くで住居表示が実施されています。一方、住居表示未実施区域では今も地番が住所として使われています。この違いが、登記簿の所在と現住所のズレを生む原因です。不動産取引では地域がどちらかを把握しておく必要があります。

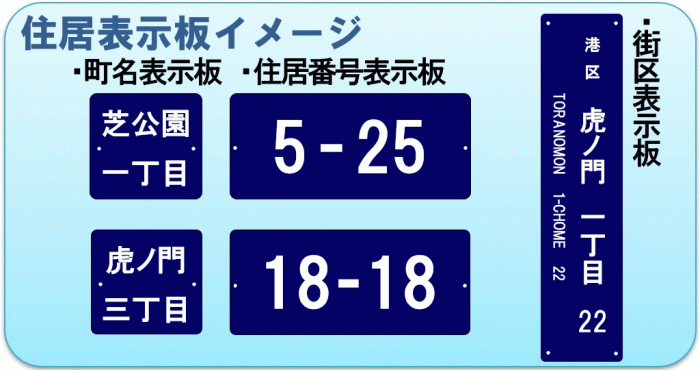

住居表示(住所)の構造(丁目・番・号)と実施区域

住居表示の住所は「〇〇市△△町 ◯丁目 ◯番 ◯号」という構成になっています。町をいくつかの「丁目」に分け、道路に囲まれた一区画ごとに「街区符号(◯番)」を付し、その中の建物それぞれに「住居番号(◯号)」を割り振る仕組みです。例えば「1丁目2番3号」は1丁目の2番というブロックの中の建物番号3という意味です。

住居表示実施区域では、市区町村が建物ごとにこの番号を決め、建物入口に住居番号表示板(青い金属板など)を掲示します。

実施区域かどうかは、住所に「番地」の文字が無く「◯番◯号」となっているかで大まかに判断できます(番地と号が連続している「◯番地◯」なら未実施の可能性大です)。大都市の中心部は実施済み、郊外や地方では未実施のところも多いので、自治体のホームページ等で確認できます。

地番(所在)と家屋番号の関係

地番は土地1筆ごとに付けられる番号で、登記簿上は「所在:○○市△△町◯番◯」のように記録されます。地番は分筆・合筆で変更されるため、隣接地でも番号が飛んでいたり、「◯◯番◯の1」など枝番付きになっていたりします。

家屋番号は建物にも登記上付けられる番号です。基本的にその建物が立つ土地の地番と同じ番号になりますが、一つの土地に複数建物がある場合は「元の地番-○」という枝番で付けられます。例えば地番:50番の土地に 2棟建てれば、一方の家屋番号が50番、もう一方が50番の1といった具合です。

マンションの家屋番号は各住戸に付与され、多くは部屋番号を組み込んだ番号になっています。例えば101号室なら「○○番○○の101」といった形式です。つまりマンションでは、土地に対する地番とは別に、部屋ごとに家屋番号があるわけです。

なお、地番は土地単位、家屋番号は建物単位の番号です。地番だけでは建物が複数ある場合に特定できませんが、家屋番号を併せて確認すればどの建物かを間違えずにすみます。物件調査では地番と家屋番号の両方をチェックするのがプロの基本です。

住居表示と住所の不一致が生まれる背景(区画整理・町名地番変更)

住居表示の住所と登記上の住所(地番)が一致しない背景には、土地区画整理や町名地番変更などによる大規模な変更があります。区画整理事業では土地の交換や統合が行われ、新しい街区割に沿って町名や地番が変更されます。その際、従来の住居表示も含め住所が変わることになります。

例えば、整理前の住所が「△△町1丁目2番3号」で地番が「100番地5」だったものが、整理後には新町名「□□1丁目50番1」等に改められるケースがあります。契約時は旧住所・旧地番で書類を作りますが、引渡し後に換地処分が完了すると新住所が割り当てられます。この場合、契約書の特約で「引渡し後に住所表示変更予定。変更後の住所: ○○」と明記したり、重要事項説明でその旨を説明しておくことが肝心です。

町名地番変更(住居表示実施による町名変更など)でも同様で、取引中に住所が変わりそうな場合は当事者間で合意し書面に残しておきます。住所の不一致は行政手続きによるもので避けられませんが、事前に情報共有しておけばトラブルにはなりません。

住居表示未実施区域の見分け方

住居表示未実施区域かどうかを知るには住所表記を見ます。一般に、住所に「◯番地◯」という表記が残っていれば未実施区域です(実施区域なら「◯番◯号」になります)。また住所に「大字〇〇」「字△△」などと入っている場合も未実施区域です。これらの地域では住所=登記簿の所在(地番)ですので、役所への届出や郵便もその地番で行います。

各自治体は住居表示を実施した地域を公開しています。市役所のHPや窓口で確認できますし、電話で問い合わせても教えてもらえます。未実施区域では将来的に住居表示が導入され住所が変更になる可能性もあります。その際は市区町村から通知が届くので、新旧住所の対応を示す証明書を取得し、免許証や登記簿附属情報の住所変更を行うことになります(地番自体が変わる場合は登記上も変更があります)。

不動産売買の実務――契約書・重説・登記での「住居表示/住所/地番」の使い分け

不動産売買では、契約関連書類と各種手続きで住所(地番)を正しく扱うことが求められます。ここでは実務上のポイントを押さえましょう。

売買契約書・重要事項説明書の正しい記載

売買契約書の物件表示欄には登記簿に合わせた所在地(地番)を記載します。例えば「所在:○○市△△町◯◯番◯」など登記そのままの表記です。住居表示がある物件でも、正式には地番で書き、後ろに「(住居表示:○○)」と添える程度にします。これは契約書がそのまま登記申請の資料となるためです。

重要事項説明書でも同様に、登記記録に基づく所在地を説明します。ただし買主の理解を助けるため、「本物件の住居表示は◯◯市△△…です」と建物の住居表示の有無のところで伝えるようにします。

登記申請・融資・保険・本人確認の整合

登記申請では、登記上の所有者の住所氏名を現在の住民票と一致させる必要があります。もし売主の現住所が登記簿の住所と異なる場合、所有権移転登記の前提として住所変更登記(住所更正)を行います。これは司法書士が住民票や戸籍附票を用意して手続きします。

住宅ローンなど金融機関の手続きでは、物件所在地と申込人の住所の整合性が確認されます。契約物件の登記簿上所在地(地番)と、お客様の現住所(住居表示)が違っていても問題はありませんが、銀行には「同じ場所で表示が異なるだけ」と説明する必要があります。場合によっては市役所発行の住所証明を提出することもあります。

火災保険の契約も、保険証券上の建物所在地は登記簿通りに記載される場合があります。郵送先は住居表示になるため、保険会社に二通りの住所を届け出る形になります。いずれにせよ、契約者本人の住所(住居表示)と物件所在地(地番)が書類上不一致であることを金融機関や保険会社にきちんと説明し、必要な手続きをとることが重要です。

マンションの住所・地番・部屋番号・家屋番号の整理

マンションでは建物全体に一つの住居表示が与えられ、各戸に「号室」があります。住所は「◯番◯号 ◯◯マンション◯◯号室」のように建物番号と号室まで含めて表記します(住居表示の「号」は建物番号、号室は部屋番号です)。敷地には複数の地番がある場合もあり、各専有部分には固有の家屋番号が付されています。

実務上は、契約書には登記記録に合わせ「家屋番号〇〇番〇〇 ○○市△△町◯丁目◯番◯◯号(◯◯号室)」のように記載します。郵便物にはマンション名と号室まで書かないと届きません。住所の「号」部分は建物単位、号室は部屋単位である点に注意が必要です。マンション購入時には、自分の部屋の家屋番号(登記上の番号)も確認しておくと良いでしょう。

調べ方――住居表示と住所の違いを埋める「住所⇄地番」変換の最短ルート

最後に、住所(住居表示)と地番を相互に調べる方法を紹介します。不動産のプロが利用するような効率の良い手段です。

住所→地番:固定資産税納税通知書/登記情報提供サービス/法務局

住所(住居表示)から地番を知りたい場合、以下の方法があります。

- 固定資産税納税通知書を確認

所有者なら毎年届く納税通知書に土地や建物の地番・家屋番号が記載されています。手元にあればまず確認しましょう。

- 登記情報提供サービスの地番検索

インターネットで登記情報を提供するサービスで、住所から地図上の地番を検索できます。無料で利用可能で、おおよその地番を把握できます(詳細な登記事項証明は有料)。

- 法務局で公図やブルーマップを閲覧

法務局で地番が載った地図を閲覧できます。住所を伝えて調べてもらうことも可能です。

地番→住所:市区町村の担当課/住居番号通知/ブルーマップ

地番から住所(住居表示)を調べる場合は次の方法があります。

- 市区町村役所に問い合わせ

住居表示を扱う部署(市民課など)に地番を伝えると、対応する住所を教えてくれることがあります。特に新築で住居番号通知書が発行されていれば、そこに旧地番と新住所が書かれています。

- ブルーマップを見る

ゼンリンのブルーマップは、公図に住所を重ねた地図です。地番と住居表示が併記されているので一目瞭然です。法務局や大きな図書館で閲覧できます。

ブルーマップの読み方(街区・画地・枝番)

ブルーマップを見る際のポイントを簡単に説明します。青字で地番、黒字で住所が書かれています。街区(街区符号)は黒字の◯番、画地(各土地)は青字の番号です。土地を分筆してできた枝番は「○○-△」の形で表示されます。ブルーマップ上では親番号と枝番が組み合わさって表示されています。

例えば「12番3号」の住所に対応する地番が「45番-3」であれば、45番の土地が分筆されてできた3番の土地という意味です。ブルーマップを使えばこうした対応を視覚的に確認できます(地図上に所有者名も載っているので目印になります)。

オンライン地図・ナビ利用時の注意点

地番の住所は地図アプリで検索しにくいので注意が必要です。広告が地番表記の場合、不動産会社から提供される案内図などを活用しましょう。

FAQ――住居表示と住所の違い(不動産売買でよくある質問)

それでは、本記事の内容を踏まえて、住居表示や住所に関するよくある質問をいくつか並べてみます。

Q1.住居表示未実施地域では住所はどう書く?

A.未実施地域では登記簿の地番をそのまま住所として使います。例:「〇〇市〇〇町123番地」のように書きます(「番○号」といった表記はしません)。

Q2.新築で住居番号未付与のときの住所・登記は?

A.建物が新築で住居表示の住居番号がまだ決まっていない場合、しばらくは地番で住所を表記します。登記申請も地番で問題ありません。後日役所から住居番号が通知されたら、免許証や銀行口座などの住所変更手続きを行いましょう。

Q3.免許証の住所と登記の住所が違う場合の対応は?

A.売主の登記簿上の住所と現住所が異なる場合、所有権移転前に登記上の住所変更登記を行います(司法書士が対応)。

Q4住所から地番に変換できないときの次の一手は?

A.ネットで調べて出ない場合、住所の入力ミスを確認し、それでも分からなければ市役所や法務局で問い合わせてみてください。

Q5.区画整理・町名地番変更の途中で契約する場合の記載は?

A.契約書類には現在の住所(地番)を記載します。現住所で契約し、住所変更予定であることを明記します(新住所が決まっている場合は契約書に記載)。

Q6.マンションの「号室」と住居表示の「号」の違いは?

A.「◯◯号室」は建物内の部屋番号であり、住居表示の「◯号」とは別物です。住所としては「◯番◯号(建物)◯◯マンション◯◯号室」のように両方必要です。郵便物には号室まで書くことを忘れないようにしましょう。

Q7.引渡し後に住居表示が変わったらどうする?

A.住居表示の実施で住所が変わっても、登記簿上の地番が同じなら登記の変更手続きは不要です。ただし住民票や免許証などは新住所に変更する必要があります。

以上、住居表示と地番(住所)の違いについて解説しました。不動産取引では普段聞き慣れない地番が出てきますが、本記事を参考に要点を押さえれば戸惑うこともないでしょう。専門家である不動産のプロの視点も交えて説明しましたので、ご不明点の解消にお役立てください。

住居表示に関するまとめ

本記事は、住居表示と住所の違いを、不動産売買の現場基準で明快に整理しました。住居表示は生活上での宛先、住所(登記上の所在地)は地番と家屋番号で物件を特定する制度で、用途が根本的に異なります。住居表示法が実施された地域は「丁目・番・号」、未実施区域は「番地」中心。契約・重説・登記は地番、郵便・各種届出は住居表示を使い分けるのが原則です。調べ方は〈住所→地番〉が固定資産税納税通知書・登記情報提供サービス・法務局、〈地番→住所〉が自治体の住居表示担当・住居番号通知・ゼンリンのブルーマップ。区画整理や町名地番変更の局面では特約と説明を徹底し、マンションでは住所の「号」と号室、家屋番号を混同しないことが実務の要諦です。最終的には、地番と住居表示を常に照合し、書類・案内・引渡しで表記を統一することで、齟齬や手続き遅延を防げます。

特に重要な項目(要点)

- 住居表示=生活の住所/地番=登記の所在地

- 住居表示法の実施有無で表記が変わる(番・号/番地)

- 住所⇄地番の調べ方(納税通知書・登記情報・法務局/自治体・住居番号通知・ブルーマップ)

- 契約・重説・登記・融資・保険での整合確認

- マンション:住所の号と号室、家屋番号を区別

- 区画整理・町名地番変更:特約と事前説明

- 表記統一と照合ログでトラブル防止

不動産の売却・購入は松屋不動産販売株式会社 家デパにお任せください

不動産の売却や購入は、一生の中でも特に大きな決断です。その一方で、住居表示と住所の違いや、登記・契約書に記載される地番や家屋番号といった専門的な知識が求められる場面も多く、初心者の方にとっては大きな不安材料になりがちです。松屋不動産販売株式会社 家デパでは、こうした専門的な手続きを分かりやすくご説明し、お客様が安心して売却・購入を進められるよう徹底的にサポートしています。さらに、地域密着の不動産仲介業者として、豊富な取引事例や最新の市場情報をもとにした的確な査定、迅速なご案内をお約束します。

「なるべく高く売りたい」「理想の住まいをスムーズに見つけたい」など、どんなご要望にも対応できる体制を整えております。不動産に関する小さな疑問から大きなご相談まで、まずはお気軽に家デパへご相談ください。きっと、安心して任せられるパートナーであることを実感いただけるはずです。

購入のご相談はコチラ👇から

売却のご相談はコチラ👇から(愛知・静岡に分かれています)