タグ

売買契約

投稿日:2025/09/29

がけ条例に注意!購入希望物件の隣接地や道路との高低差を確認しよう

「擁壁が2mあると、がけ条例に必ず引っかかるの?」

「不動産を購入前に、どこまで確認すれば安心なのか分からない」

不動産の購入前こそ、がけ条例と擁壁、そして「高低差2m」の意味を正しく確認したい——そう感じている方へ。誤解されがちですが、がけ条例は擁壁の高さではなく、建築地と隣接地(道路を含む)の高低差が2m以上かで適用が決まります。本記事では、この基準を出発点に、図面→現地→役所の三段チェック、現地で見る擁壁の劣化サイン、配置計画への影響と回避策までを、はじめての方にも伝わるよう丁寧に解説しています。余計な工事費や手戻りを防ぎ、希望どおりの家づくりに近づくための実務知を凝縮しました。読み終えたら、あなたの候補地で何から確認すべきかが明確になります。個別の状況は千差万別です。迷われたら、松屋不動産販売株式会社(家デパ)までお気軽にご相談ください。

まず結論:購入前チェックリスト:がけ・高低差2m超・擁壁の検査済証・配置制約など

まず結論からお伝えします。高低差のある土地を購入する際は、がけ条例(崖条例)の制限に該当しないかどうかを事前にしっかり確認することが不可欠です。その上で、擁壁(ようへき)の安全性や法的な手続きも含め、購入前に次のポイントをチェックしておきましょう。

- 周囲に高さ2mを超える崖や急斜面、深い水路などはないか。また、その崖に敷地が接していないか。

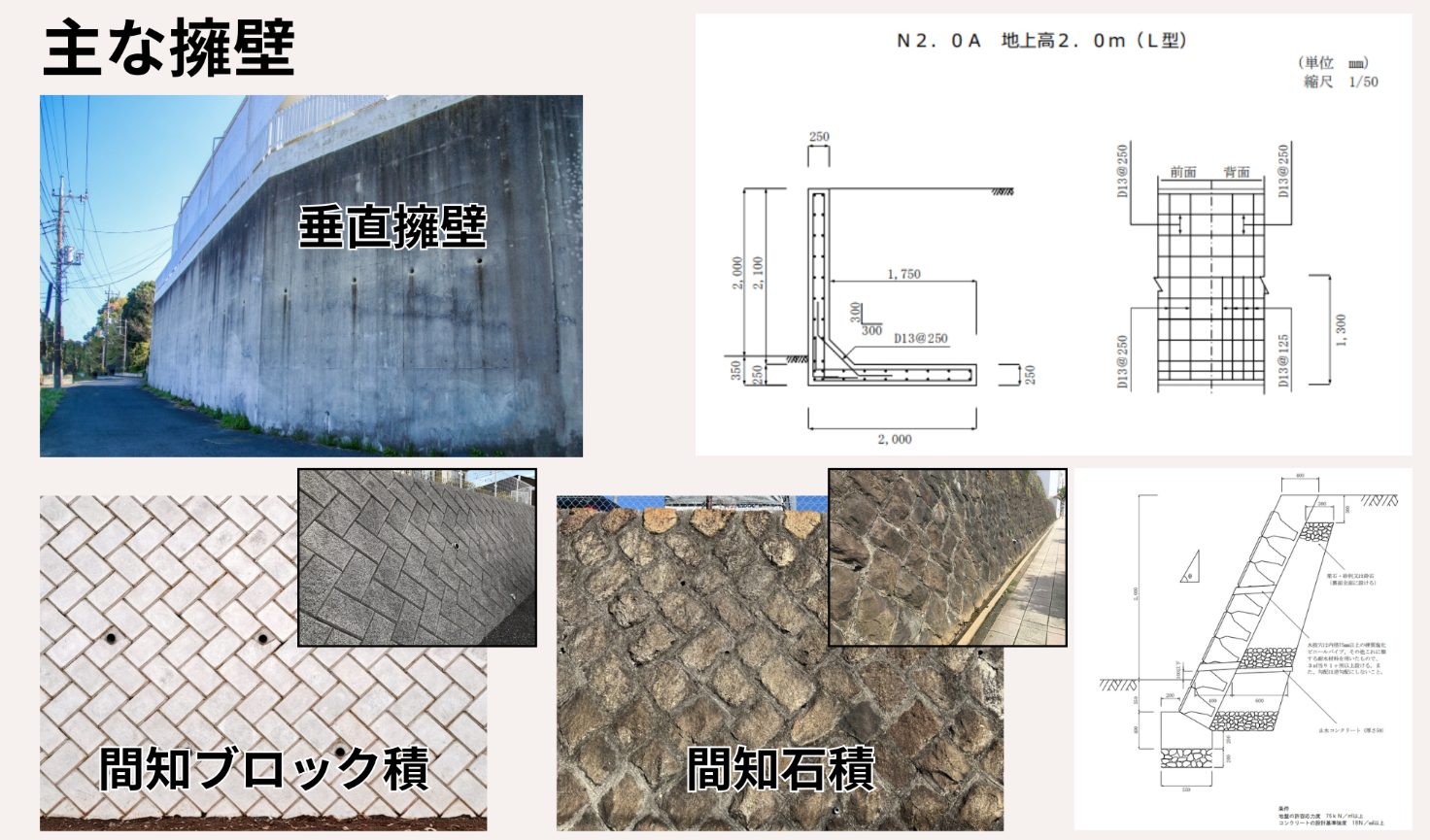

- 敷地内外に高さ2mを超える擁壁・間知ブロック積み、間知石積みは存在するか。その擁壁に確認済証や検査済証などの検査証明書があるか。

- がけ条例などにより、建物を建てられる位置に配置制約(崖からの後退距離など)はないか。

- 対象土地が土砂災害警戒区域等の指定を受けていないか(崖の高さが5mを超える場合などは要注意)。

- 将来的に新たな擁壁の設置や補強工事が必要となる可能性はないか。その場合の費用や手続きも踏まえて検討する。

以上の点を購入前に確認することで、土地購入後に「建物が希望通り建てられない」「追加で高額な擁壁工事が必要になった」といったトラブルを未然に防ぐことができます。

がけ条例とは何か:対象範囲・“2m基準”・自治体ごとの違いを最短理解

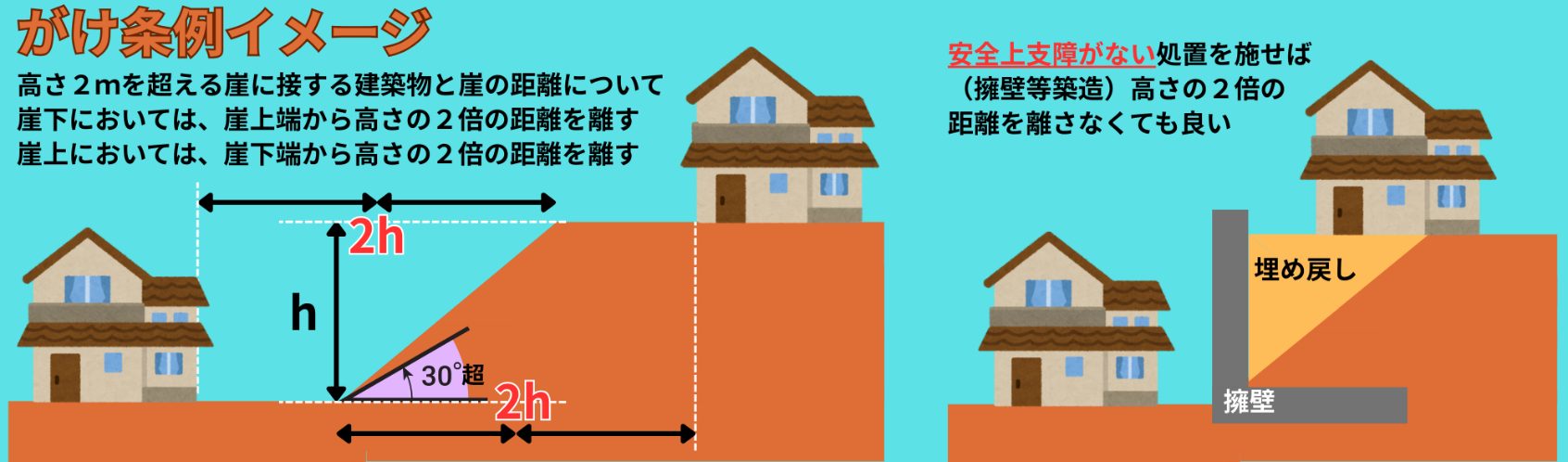

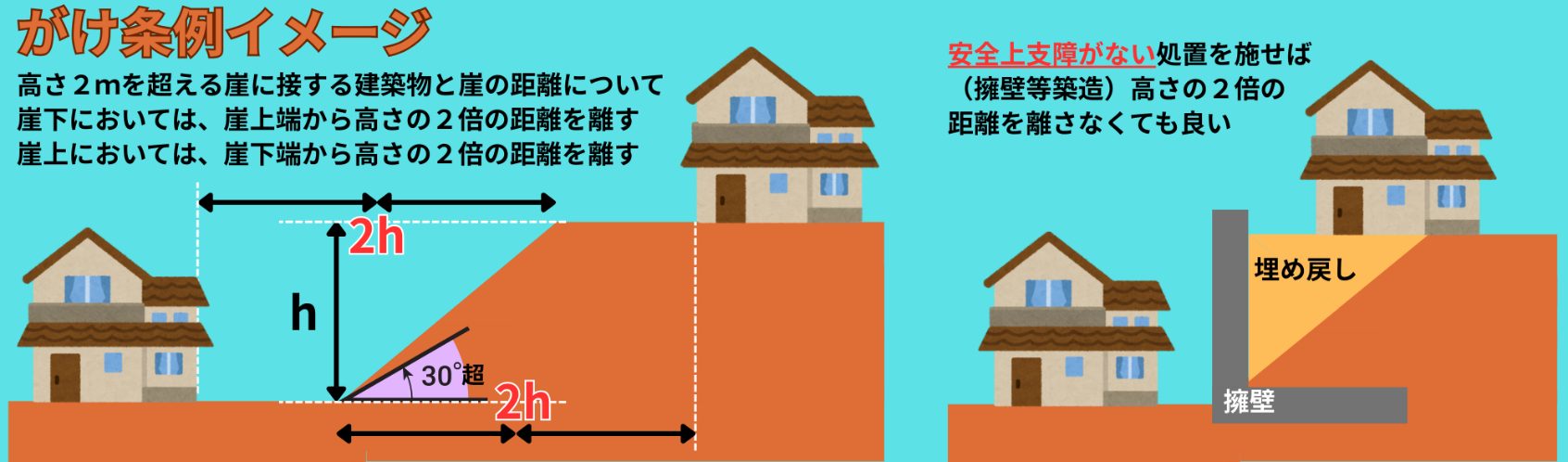

がけ条例とは、敷地が崖(がけ)に面している場合に適用される建築上の制限です。多くの自治体では、高さ2mを超える崖が対象となり、崖の上や下に一定距離以内で建築することに制限を設けています(いわゆる“2m基準”)。ただし、この基準や詳細な規制内容は自治体ごとに異なるため、地域の条例を確認することが重要です。

「がけ」の定義と判定基準――高さ・勾配・地質(硬岩盤除外)の基本

そもそも条例でいう「がけ」とはどのような状態を指すのでしょうか。一般には、高さが2m以上(自治体によっては3m以上)で、傾斜が30度超の急斜面を「崖(がけ)」と定義します。なお、地質が硬い岩盤である場合は崖には該当しないことが多いです(硬岩盤は崖崩れのリスクが低いため条例の対象外とされるケース)。つまり、「土や砂質でできた高低差2m以上・急勾配30度以上」の部分が敷地の周囲にあれば、それが条例上の「がけ」に当たると考えてください。

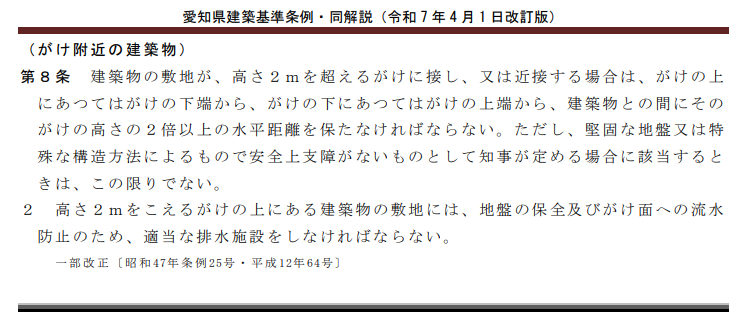

愛知県の代表例:がけ高の2倍離隔 or 2m超の擁壁を要求するルールの要点

愛知県のがけ条例(愛知県建築基準条例第8条)では、敷地が高さ2mを超える崖に接しているか近接している場合、建物と崖との間に崖の高さの2倍以上の水平距離をあけなければなりません。例えば隣地との高低差が3mあるなら、崖上の建物は崖(段差)の下端から6m以上離して配置する必要があるということです。逆に、その距離以内に建物を建てたい場合は、安全上支障のない高さ3m超の擁壁を設ける必要があります。これは愛知県に限らず、多くの自治体で採用されている基本ルールで、崖崩れによる建物被害を防ぐためのものです。

出典:愛知県建築基準条例・同解説(令和 7 年 4 月 1 日改訂版)より一部抜粋

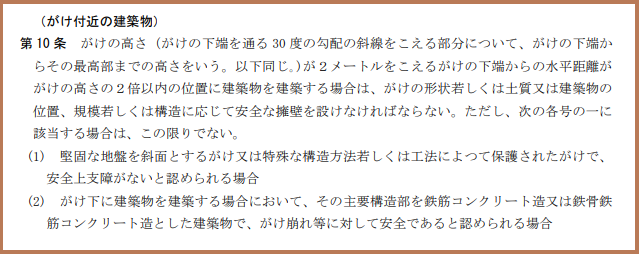

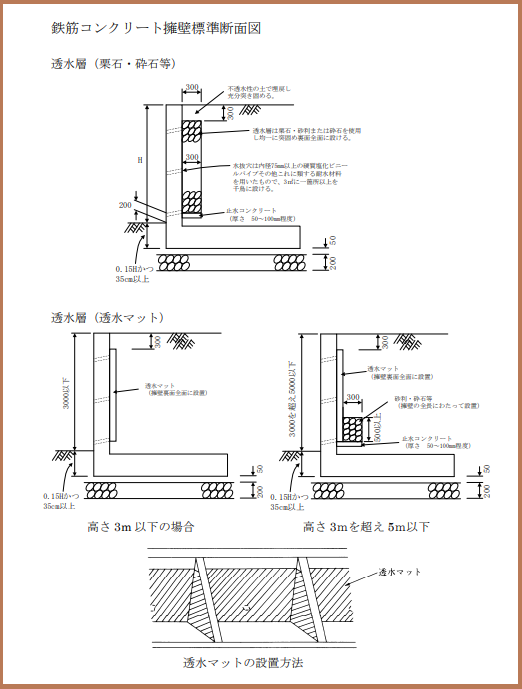

出典:静岡県建築基準条例・同解説[令和7年6月版]より一部抜粋

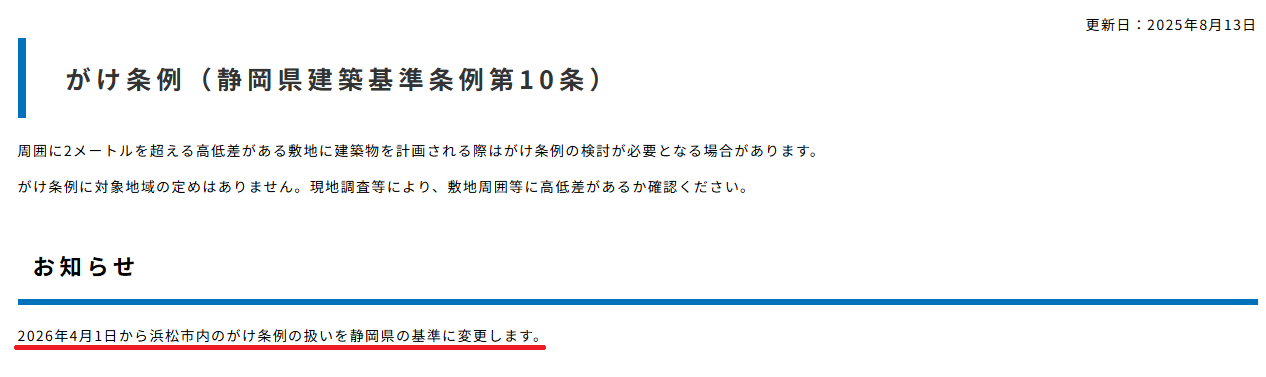

出典:浜松市>がけ条例(静岡県建築基準条例第10条)より一部抜粋

愛知県・静岡県での考え方:条文の枠組みと“窓口確認”が不可欠な理由

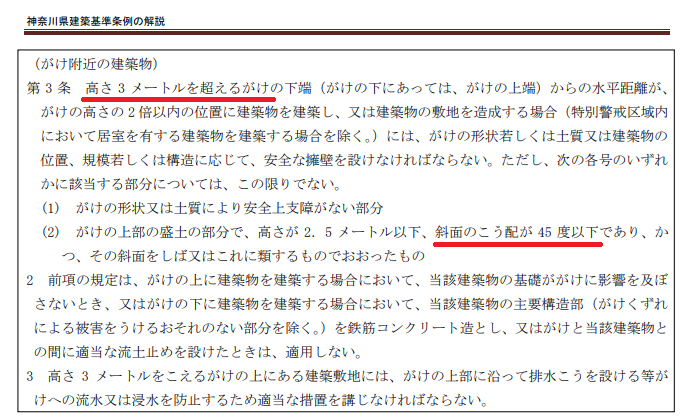

がけ条例の条文上は明確な基準が示されていますが、解釈や適用は自治体ごとに微妙に異なる場合があります。実際、神奈川県や福岡県では、また別の基準(例えば高さ基準が3m以上等)を採用しているケースもあります。したがって、必ず事前に役所(建築指導課など)の窓口で個別に確認することが不可欠です。特に「この土地は条例の対象になるのか」「崖とみなす範囲はどこまでか」「既存の擁壁で代用できるか」などは、窓口で具体的に質問し、必要であれば条例の該当条項を教えてもらうようにしましょう。自治体担当者との事前確認によって、紙面上の条文だけでは読み取れないローカルルールや緩和措置の有無も把握できます。

擁壁「2m」をめぐる規制の全体像:建築基準法 × がけ条例の二重チェック

高さ2mという数字は、がけ条例だけでなく建築基準法など他の規制でも重要なラインとなっています。具体的には、2mを超える擁壁を築造する場合には建築基準法上の確認申請(工作物の確認)が必要となり、適切な構造で造られていることが求められます。さらに、その擁壁が高低差2m以上の崖を支えるものであれば、がけ条例のチェックも加わるという具合に、二重の安全確認が行われるイメージです。ここでは、「2m」をめぐる実務上のポイントを整理します。

「どこから2mを測るか」:地盤面・段差の合算・前面道路側など“起点”の実務解釈

高さ2mという基準を判断する際には、その測定基準(起点)を正しく理解する必要があります。一般に崖の高さは垂直方向の高低差を指しますが、現場には段差が連続するケースも多く、小さな段差の合計が2mを超える場合は注意が必要です。たとえば、敷地境界で隣地との段差が1.5m、その上にさらに0.7mの盛土があるような場合、合計で2.2mの高低差となり条例の基準を超えてしまいます。また、敷地の前面道路が敷地より低い(または高い)場合、道路と敷地の高低差も含めて考慮されることがあります。実務上は「敷地が接する一連の高低差」をトータルで評価し、いずれかの組み合わせでも2mを超えれば崖とみなされると考えましょう。判断に迷う場合は、地形図や測量図をもとに行政に相談し、どこからどこまでを崖高とみなすか確認することが重要です。

間違いやすい【がけ条例】解説

- 河川や水路際

建物建築予定地に隣接する河川や農業用水路などがある場合は注意が必要です。対象地との高低差の基準と計測する地点は、堤防の直下部分や水路の手前ではなく、一番低い【川底】や【水路底】になります。これら底の部分から2h(高さの2倍)・30度ライン内で安全上支障がない処置が施されていなければ、建物を建築する事は出来ません。

- 安全上支障がある擁壁

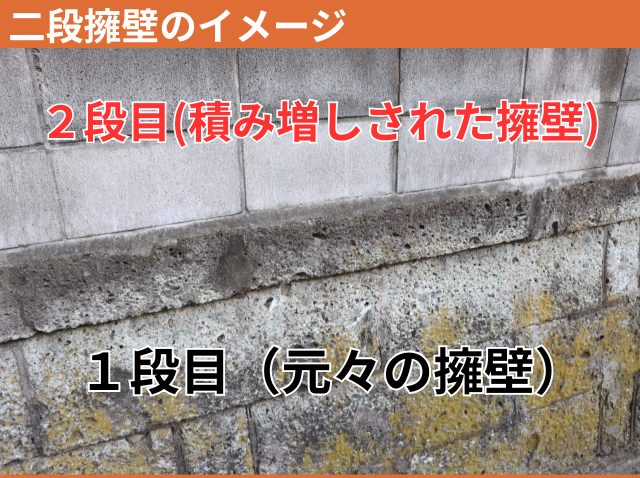

確認申請が下りている擁壁、宅地造成等規制法(現:宅地造成及び特定盛土等規制法)で許可された擁壁であっても100%信用することはできません。築造された当時は【安全上支障がない擁壁】であっても、その後に擁壁天端にコンクリートブロックを積み増しして更に宅盤を上げた(盛土)場合、元々の構造計算には、新たに積み増ししたブロックや盛土による土圧や荷重などが入っていないため【安全上支障がない擁壁】とは認められなくなります。

特に、崖下の敷地については隣接地所有者の擁壁であることが多く、その擁壁の是正を隣接地所有者に求めることは困難であるため、隣地との高低差によっては、ほとんど使えない土地になることもあります。

また、がけ条例に抵触しないようにするために、当該敷地に①盛土して高低差を少なくする(2m未満とする)、②流土止め(待ち受け擁壁)を設置する(崩壊土砂を擁壁で受け止め、敷地や建物に到達させないようにする工法)、③がけ側に開口部のない(土砂の流入を防ぐ)鉄筋コンクリート造の建物を建てるなどの対策が必要になります。ですが、いずれも相当の費用を要しますので注意が必要です。

がけ地や土砂災害の危険性がある物件を買う前に⇒生活と安全への警鐘:土砂災害警戒区域の居住者となる心得

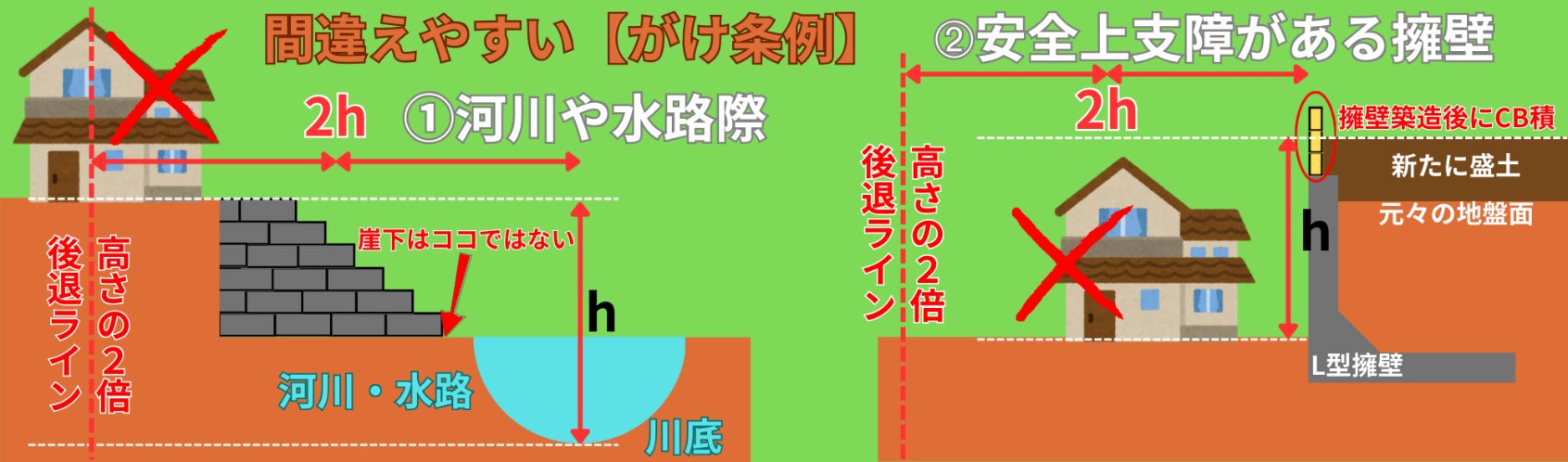

2m未満でもアウトになるケース:段積み・既存上の盛土・老朽化リスクの見方

表面上は高さ2m未満であっても、実質的に安全上問題となるケースがあります。代表的なのが擁壁の段積みです。例えば1m程度の擁壁を段々に二段積みして高低差を稼いでいる場合、各段は2m未満でも全体として連続した擁壁とみなされ、安全性に疑問が生じます。また、既存擁壁の上に後から盛土をしているケースも要注意です。盛土部分が1mでも、下の擁壁と合わせて2m以上の土圧がかかれば構造的リスクは増大します。さらに、たとえ高さが1.5mや1.8mの擁壁でも、老朽化によりひび割れや傾きが見られる場合は、現行基準での安全性を満たしていない可能性があります。そのような場合、条例上は形式的には2m未満でも、実質的には「危険な崖」と判断され追加対策が求められることがあります。

新設・再構築の可否と建築確認の要否:申請タイミングと例外の整理

購入後に必要に応じて擁壁を新設または再構築することは可能ですが、その場合は事前に建築確認申請等の必要性を確認しましょう。一般に高さ2mを超える擁壁を新設する際は、建築物の確認申請(工作物)を取得してから工事を行う必要があります。建物本体の確認申請とは別に擁壁単体で申請が必要なケースもありますので、計画段階で建築士と相談し手続きを進めてください。なお、条例上の例外措置として、例えば愛知県では高さ5m以下の既存土留めに関し、一級建築士が安全を確認した場合には新たな擁壁を設けず建築可能とする緩和があります。具体的には、1級建築士が現地で擁壁を目視点検し「沈下・亀裂等の有害な症状がない」と判断、設計図書に「この土留めは安全です」と記載すれば、擁壁を作り直さずに建築が許容されるのです(平成12年11月10日 愛知県告示第899号)。ただし築造後数十年を経た古い擁壁では、設計基準が現行と異なるため簡単に安全証明が出せないこともあり、この場合は事前に専門家に詳細調査を依頼したり、場合によっては補強・再構築を検討したりする必要があります。

現地での“購入前”見極め術:図面→現地→役所の三段チェック

土地の購入前には、「図面による机上チェック」「現地での目視チェック」「役所でのヒアリングチェック」という三段階の確認が有効です。それぞれの段階で注目すべきポイントは異なります。例えば、机上では法規制や地形を把握し、現地では擁壁や地盤の実物状態を確認、役所では条例や許可の条件を明確にします。これらを組み合わせることで見落としを防ぎ、その土地で安全に計画できるかどうかをより正確に総合判断することが可能です。

事前資料で確認:公図・地形図・道路台帳・開発履歴の読み方

まずは手に入る事前資料から土地の高低差情報を読み取りましょう。以下の資料が役立ちます。

- 公図

敷地の形状や隣接地との境界を示す地図で、高低差そのものは描かれていません。

- 地形図(標高図)

等高線や標高データが載っている地図で、敷地や周辺の地形傾斜を把握できます。等高線の間隔が狭いところは急斜面を意味します。

- 道路台帳

前面道路の幅員や高さ情報を確認します。道路と敷地の高低差を把握し、敷地が道路より高い場合は擁壁の有無や高さを推測できます。

- 開発履歴・造成図

過去に宅地造成工事(切土・盛土)が行われた土地なら、その図面や許可資料を入手することで、擁壁の構造や施工時期、造成前後の地盤高さがわかります。造成済み宅地の場合、これらの履歴が重要な手がかりです。

これらの資料を総合して、「想定される崖高さ」「擁壁の存在有無」「行政の許可を要する工事が過去になかったか」を事前に洗い出しておきます。

現地で確認:クラック・控え壁・天端・排水・裏込めの劣化サイン

机上である程度の見立てができたら、次は現地確認です。実際に土地や擁壁を目視でチェックし、次のようなサインがないか確認しましょう。

- 擁壁のひび割れ(クラック)

縦方向・斜め方向のクラックがある場合、構造に負荷がかかっていたり基礎地盤が動いている可能性があります。

- 控え壁の有無と状態

高い擁壁には途中で直角に突き出した控え壁が設けられていることがあります。控え壁が無い、または傾斜している場合は補強不足や変形の兆候かもしれません。

- 擁壁上端部(天端)の状況

擁壁の頂部が崩れていないか、余計な荷重(駐車場や建物基礎など)が近接して載っていないか確認します。擁壁際に重量物があると安全性に影響します。

- 排水機能

コンクリート擁壁であれば、水抜き穴(ドレン)が適切に配置されているはずです。水抜き穴から水が出ていなかったり、逆に常に水が漏れていたりする場合、内部の排水不良や土圧の増加が懸念されます。

- 裏込め材の流出跡

擁壁の下部に土砂が染み出した跡や、小さな土砂の堆積が見られないかチェックします。これは擁壁背後の埋め戻し土(裏込め材)が流出している兆候で、内部に空隙が生じている可能性があります。

以上のような劣化サインが見つかった場合、現状で安全性に問題があるだけでなく、将来的な崩壊リスクも高いと判断できます。その場合は購入を慎重に検討するか、後述の専門家調査を前提にした対策費用を見積もっておく必要があります。

役所ヒアリング:建築指導課で聞くべき質問リスト(適用条項・離隔・補強要件)

最後に役所でのヒアリングです。市区町村の建築指導課や宅地造成担当部署に出向き、直接担当者に確認すると安心です。特に以下のポイントを質問するとよいでしょう。

- 「この土地にがけ条例は適用されますか?」

該当する場合、条例の具体的な条項(番号)や内容も確認し、どの条件を満たせば建築可能か教えてもらいます。

- 「崖から建物までどの程度離す必要がありますか?」

崖の高さに対して必要な離隔距離を確認します(通常は高さの2倍ですが、ケースにより異なる場合もあります)。

- 「既存の擁壁で対応可能ですか?」

もし現地に擁壁が既にある場合、それをもって条例上OKとみなせるか、それとも新規に擁壁築造や補強が必要かを尋ねます。

- 「新たに擁壁を造る場合の手続きは?」

擁壁新設や改修が必要な場合、造成許可や工作物確認申請など、どのような許可・申請が必要になるかを確認します。

- 「その他注意すべき法令は?」

土砂災害防止法の警戒区域指定や、宅地造成等規制法(現:宅地造成及び特定盛土等規制法)の区域指定(開発許可の有無)など、他に関連する法規制がないかも聞いておきます。

こうした質問を通じて、単に条例の有無だけでなく、具体的な建築プラン上の制約条件が明確になります。役所でのヒアリング結果はメモを取り、可能なら担当者名も記録しておくと安心です。後日のプラン調整や確認申請の際に、今回の問い合わせ内容を踏まえて話ができるようになります。

既存擁壁の安全性と証明の取り方

敷地に既に擁壁が存在する場合、その安全性の確認と証明書類の有無をチェックすることが購入判断の鍵となります。古い擁壁でも適切に設計・施工されていれば再利用可能ですが、証拠となる資料や専門家の診断が必要になるケースがあります。擁壁に問題があれば建築計画に大きな制約が生じたり、補強費用が発生するため、購入前にこれらを明確にしておく必要があります。ここでは、既存擁壁の調査と安全性確認の進め方を解説します。

検査済証・確認済証・設計図書の有無をどう確認するか(ない場合の対応手順)

まず取り組みたいのは、擁壁に関する書類の有無の確認です。具体的には以下の点をチェックします。

- 確認済証・検査済証(工作物)の有無

高さ2mを超える擁壁は、過去に建築基準法に基づく確認申請を経ていれば「工作物の確認済証」や「検査済証」が交付されています。売主や不動産業者に問い合わせ、該当する擁壁が確認申請済みかどうか、証明書が残っていないか確認しましょう。役所に問い合わせれば、当時の確認申請番号や台帳から存在を調べられる場合もあります。

- 構造計算書・設計図書の有無

擁壁の設計時に作成された図面や構造計算書が残っていれば、安全性評価の資料として非常に有用です。特に古い擁壁で書類がなければ、この後述べる専門家診断で調査を行う必要性が高まります。

もしこれらの書類が何もない場合は、いきなり諦める必要はありませんが、今後のリスクを把握するため追加ステップが必要です。具体的には次節のように専門家による現地診断や調査を依頼し、安全性を確認する作業に進みます。

出典:名古屋市>第8章 練積み造擁壁の標準構造図より一部抜粋

第三者診断・補修設計・費用感の目安:購入判断に直結する論点

書類が見つからなかったり、あっても老朽化が懸念されたりする場合は、第三者による擁壁診断を検討しましょう。構造の専門家(建築士や土木施工業者等)に依頼し、以下の点を診断・見積もりしてもらいます。

- 擁壁の現状調査

クラックの深さ、鉄筋探査、傾斜測定、水抜き穴の機能確認などを行い、現在の安全性を評価してもらいます。必要に応じて地盤調査も実施します。

- 補修・補強策の検討

診断結果に基づき、擁壁の部分補修(クラック充填、防錆処理等)や、アンカー追加・コンクリート巻き立てといった補強工事の案を出してもらいます。最悪の場合、擁壁の全面作り替え(再構築)プランも提示されるでしょう。

- 費用の試算

各対策にどれくらいの費用がかかるか概算見積もりを出してもらいます。擁壁工事は規模によりますが数百万円単位の費用になることも珍しくありません。例えば簡易な補修なら数十万円程度でも、長さ×高さが大きい擁壁の再構築となれば数百万円規模を覚悟する必要があります。

こうした診断結果と費用感は、その土地を購入すべきかどうかの重要な判断材料です。購入予定価格に対して擁壁対策費用を加味しても妥当か、あるいは売主に価格交渉すべきか、といった検討を冷静に行いましょう。

維持管理と長期劣化:点検・補修の考え方(購入後トラブル予防)

最後に、購入後の維持管理計画についても視野に入れておきましょう。擁壁は造ったら終わりではなく、長期にわたり点検とメンテナンスを行うことで安全性を保つ必要があります。以下のようなポイントを押さえてください。

- 定期点検の実施

専門家による定期的な安全点検を受けるのが理想です。難しければ、購入後は毎年雨季前などに自分でひび割れや傾きがないかチェックする習慣をつけましょう。

- 排水設備の維持

擁壁背後の水抜き穴や側溝が詰まらないよう、落ち葉や土砂の清掃を心がけます。排水不良は土圧増加による擁壁劣化の最大要因の一つです。

- 追加荷重をかけない

擁壁のすぐ上に新たな盛土をしたり、重量物を置いたりしないよう注意します。どうしても置く必要がある場合は、専門家に相談し補強策を講じてもらいましょう。

- 早めの補修

小さなひび割れや鉄筋露出などを見つけた段階で、早めに補修工事を依頼します。初期段階での補修は費用も抑えられ、大きな崩壊を防ぐことにつながります。

これらを実践することで、長期的な劣化に伴うトラブルを未然に防止し、擁壁と共存する安心な暮らしを実現できます。

がけに近接する建築計画の組み立て方

崖に近い土地であっても、工夫次第で希望の建物配置を実現できる可能性があります。大切なのは、条例や法規を踏まえて無理のない計画を立てることです。例えば、安全性を確保するため建物の構造や配置を工夫したり、崖に近い部分の土地利用を見直したりすることで、条例に抵触しない範囲で敷地を有効活用することができます。その際には専門家と相談しながら計画を練ることが重要です。この章では、崖がある敷地で建築計画を進める際のポイントを解説します。

配置計画の原則:離隔(がけ高×2)を満たせない時の代替案整理

原則として、前述のように崖の高さの2倍以上の離隔距離を建物にとらせる配置が最も安全で確実です。しかし、土地が狭小でその距離を確保できない場合や、有効スペースを最大限活用したい場合もあるでしょう。そうした場合には代替案を検討します。例えば、建物本体は崖から可能な限り離れた位置に配置し、崖に近い部分の土地利用は駐車場や庭など建物荷重の少ない用途にとどめる方法があります。また、建物の形状を工夫し、崖側を平屋やテラスにすることで圧迫感を減らし安全性を高める設計も一案です。いずれにせよ、基本原則である離隔を念頭に置きつつ、配置の工夫によって代替策を講じることがポイントです。

新たな擁壁の築造が困難な場合の選択肢――セットバック/構造補強/用途変更

敷地境界付近に新たな大型擁壁を築造するのが難しい(費用やスペースの面で)場合には、次のような選択肢を組み合わせて検討します。

- セットバック(後退距離の確保)

建物自体を崖から可能な限り離して配置することで、安全性を確保します。敷地内に建物を建てられるエリアをあえて限定し、崖側には余裕を持たせます。

- 流土止め、待ち受け擁壁を設置

崖が隣接地であったり、崖上に建物があったりすると擁壁を再築することは困難になります。なので、代替案として流土止めを敷地内に設置して、万一の土砂災害に備えることもできます。

- 構造補強

建物の基礎や構造を強固にすることで、万一土砂が動いても建物被害を抑える工夫です。例えば杭基礎で堅い地盤まで支持したり、崖側の基礎に擁壁的な機能を持たせる(基礎自体が土圧に耐えるよう設計する)方法があります。既存の斜面にはアンカーを打ち込んで補強する工法も検討されます。

- 用途変更

崖に近い部分について、当初予定の建物用途から別の用途に切り替える判断も必要です。例えば2階建てプランを平屋に変更して荷重を減らす、崖側の一部をウッドデッキやバルコニーとし主要構造を載せない、あるいは建築そのものを諦め緑地として残すなどの対応です。発想を転換し、安全第一の土地利用に割り切ることも選択肢となります。

こうした施策により、新擁壁無しでも一定の安全性とプラン実現性を両立できる場合があります。ただし、どの案も専門家との十分な検討が必要であり、実施の際は構造計算や行政協議を経て進めるようにしましょう。

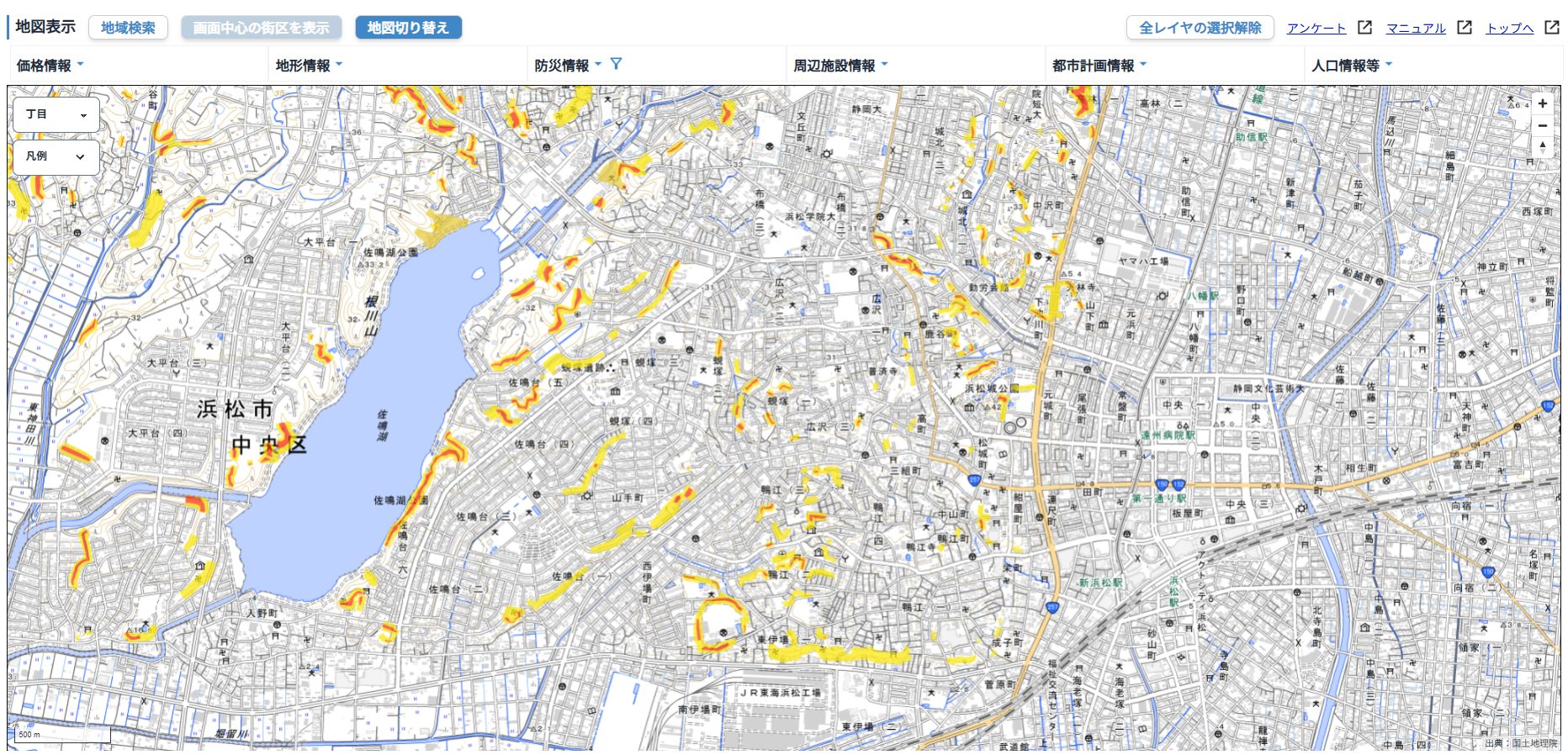

他法令リスク:土砂災害防止法・急傾斜地法の関係整理(5m超の留意点)

崖に関するリスクを考える際、忘れてはならないのが他の関連法令です。特に崖の高さが5mを超えるようなケースでは、がけ条例よりも先に土砂災害防止法(土砂災害警戒区域の指定等)や急傾斜地崩壊防止法(急傾斜地崩壊危険区域の指定)が関係してきます。これらの法律で区域指定されている場合、建築そのものが制限されたり、特別な対策が義務付けられることがあります。例えば土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、住宅を建てるには行政の許可と対策工事が必須となる場合があります。また、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている崖では、原則建物を建てること自体が難しいケースもあります。したがって、対象地がハザードマップ等でこれらの区域に該当しないかも必ず確認しましょう。万一該当する場合は、今回テーマとしている「がけ条例」の範囲を超えた対策・手続きが必要になる点に留意が必要です。

引用元:国土交通省>不動産情報ライブラリ>浜松駅から佐鳴湖周辺

※黄色が土砂災害警戒区域、赤色が土砂災害特別警戒区域を表しています。

不動産情報ライブラリの利用方法や活用方法は、過去のコラムをご参照ください。

がけ条例に関するよくある質問(Q&A)

最後に、がけ条例にまつわるよくある質問をQ&A形式で整理します。

Q1. 隣地との高低差が1.8m程度ですが、がけ条例は関係ありますか?

A. 高さ2m未満であれば条例の直接適用外となるケースが多いですが、注意が必要です。例えば1m程度の段差が二段になっている場合や、1.8mの古い擁壁が劣化している場合など、実質的に危険と判断されれば行政から指導が入る可能性があります。形式的な高さだけで安心せず、安全性を専門家に確認してもらうことをおすすめします。

Q2. 崖が隣の敷地にある場合も、自分の建物は離さないといけないのですか?

A. はい。がけ条例は「建築物の敷地が、高さ2m超の崖に接する場合」に適用されます。崖そのものが自分の土地か他人の土地かは関係なく、建てようとする建物が崖の近くになる状況自体が問題となります。したがって、隣地にある崖でも、自分の建物との位置関係で2倍距離以内に入る場合は条例の対象となり、必要な離隔や擁壁対策を講じなければなりません。

Q3. 確認済証が無い古い擁壁がある土地は購入しない方が良いでしょうか?

A. 一概に「やめるべき」とは言えませんが、慎重な判断が必要です。確認済証等が無い擁壁は、当時無許可で造られた可能性や、構造計算に基づかない可能性があります。その場合、購入後に自身で安全性を確かめて補強する責任を負うことになります。前述の専門家診断を必ず行い、必要な補強費用を算出した上で、土地価格とのバランスやリスク許容度を検討してください。費用が嵩むようであれば購入見送りや価格交渉も視野に入れましょう。

Q4. がけ条例該当地は売買時に何か手続きがありますか?

A. 特別な手続きというより、重要事項説明における明示義務があります。宅地建物取引業法上、売主(仲介業者が説明)は買主に対し、対象土地ががけ条例の適用を受ける場合はその旨を説明しなければなりません。さらに「擁壁が必要になる可能性」についても分かっている範囲で知らせる義務があります。これが怠られると、あとで擁壁工事費負担のトラブルになることがあります。購入者としては重要事項説明書にその記載があるか確認し、不明確な場合は遠慮なく質問しましょう。

まとめ:希望どおりの建物配置を叶えるための“購入前”実務フロー

傾斜地や崖のある土地でも、事前調査と適切な対策を講じれば、希望どおりの建物配置を実現できる可能性があります。まとめとして、購入前に取るべき実務フローを整理します。

- 資料収集と机上調査

公図・地形図・過去の造成図面などを入手し、崖の有無や高さを把握。合わせて役所の担当課に問い合わせ、がけ条例や他法令の規制を確認する。

- 現地確認

土地を訪問し、擁壁や地盤の状況を自分の目でチェック。ひび割れ・排水状況など劣化兆候を丁寧に観察する。

- 専門家相談

気になる点があれば、建築士や構造の専門家に現地調査を依頼。安全性診断や補強案・費用見積もりを取得する。

- 総合判断

上記の情報を踏まえ、この土地で当初計画の建物が建てられるか、追加費用や制限は許容範囲かを検討。必要ならプランを修正し、安全性と希望のバランスを図る。

- 購入契約へ

問題なしと判断できれば、重要事項説明で条例適用の有無や擁壁の状況を再確認の上、契約に進む(不安点が残る場合は契約を控える決断も重要です)。

以上のフローを実践することで、崖地特有のリスクを管理しつつ、安全で納得のいくマイホーム計画への第一歩を踏み出せます。準備段階の労力は大きいですが、「知らずに買って後悔」だけは避けるために、ぜひ念入りな事前確認を行ってください。

不動産の購入・売却は松屋不動産販売株式会社 家デパまで!

本記事では、がけ条例と擁壁、そして「隣接地や道路との高低差が2m以上で抵触し得る」という本質を軸に、(1)購入前チェックリスト、(2)がけの定義と自治体運用、(3)「2m」をめぐる建築基準法×条例の二重チェック、(4)図面→現地→役所の三段チェック、(5)既存擁壁の安全性証明、(6)配置計画と代替案、(7)関連Q&Aを整理しました。“高さ2mの擁壁がある=即NG”ではなく、実際は「敷地と隣接地(道路含む)の高低差」と「安全性の立証」が肝心であることを解説いたしました。

とはいえ、机上の理解だけで安全・コスト・スケジュールを同時に最適化するのは容易ではありません。現地の個別事情(地質・既存擁壁の仕様・造成履歴・自治体裁量)が絡み、正解は毎回違うからです。

そこで、松屋不動産販売株式会社(家デパ)では、愛知・静岡エリアの実務に即したワンストップ支援をご用意しています。

家デパの実務サポート(購入・売却の双方に対応)

- 購入前の三段チェックを同行支援

公図・地形図・道路台帳・造成図などの机上調査→擁壁の劣化サインや排水の現地一次点検→建築指導課・造成担当の役所ヒアリングまで、要所をプロが伴走。

- 「がけ×2m」論点の可視化と“建てられる配置”の洗い出し

離隔(がけ高×2)を満たせない場合の代替案(セットバック/構造補強/用途変更)を、建築士・施工会社と連携して現実解に落とし込みます。

- 既存擁壁の安全性確認と書面整備

確認済証・検査済証・設計図書の探索、第三者診断の手配、役所提出用の整理まで一気通貫。費用感も早期に提示し、購入判断や価格交渉の材料を明確化します。

- 売却側の“価値毀損ポイント”を事前に処方

擁壁・高低差リスクを理由とする値引き交渉を受けにくくするため、安全性の立証・是正案の提示・告知の整備を行い、市場での見え方を改善します。

- ハザード・他法令の横断確認

土砂災害防止法・急傾斜地法など複層規制も同時にチェックし、「あとから想定外」を防止。

安心してご相談いただくために

- 相談は無料。まずは候補地の概要(所在地・図面・写真)をお知らせください。

- 役所への事前照会や現地一次確認も、可能な範囲で迅速に段取りします。

- 「いまのプランで本当に建てられる?」「擁壁の書類が見当たらない」「売却時にどこまで説明が必要?」といった具体のお悩みを、その場で整理し次の一手をご提案します。

相談窓口(家デパ)

- 購入・売却のご相談/来店予約:家デパ公式サイトから24時間受付

- エリア特化の査定サイト

- 愛知県向け「愛知不動産高額査定.com」

- 静岡県向け「静岡不動産高額査定.com」

- オンライン面談や現地同行も柔軟に対応いたします。

“知らずに買って後悔”をゼロに。

本記事のチェックリストとあわせて、現地×役所×書類をプロの目で一気に確認し、安全・コスト・計画性のバランスを最適化します。がけや擁壁が絡む難しい案件こそ、地場実務に強い家デパへ。あなたの最適解を、私たちが最短距離で形にします。

松屋不動産販売株式会社 代表取締役 佐伯 慶智