タグ

売買ローン法律

投稿日:2025/10/13

共有名義で後悔しない不動産入門—その理由と対処法を分かりやすく解説

「相続した不動産を共有名義にしたままで大丈夫?後悔しない方法が知りたい」

「離婚や名義変更で手続きが複雑…理由と正しい対処を教えてほしい」

共有名義で後悔する理由を、不動産の購入から所有・離婚・相続の流れに沿ってやさしく解説します。初心者でも迷わないよう、不動産の持分や税金、ローンの基本から、分筆・換価・代償・共有物分割請求まで実務の勘所を整理。松屋不動産販売 代表 佐伯慶智が、無理なく解決へ進む具体的な手順とチェックリストをご提示します。

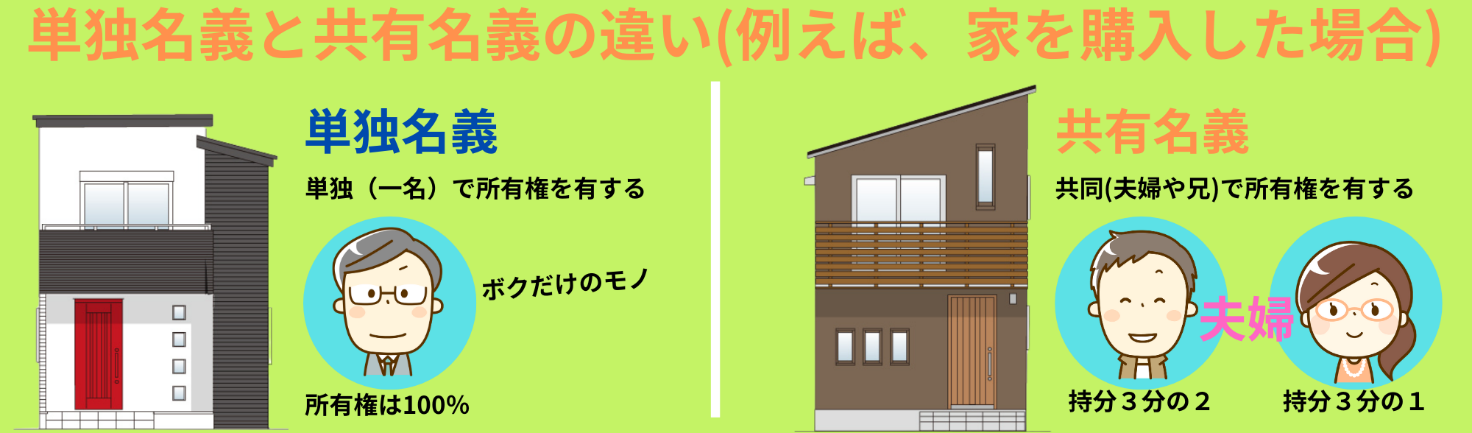

はじめに & 基礎整理――共有名義とは何か(単独名義との決定的な違い)

不動産の共有名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する形態を指します。例えば、夫婦で住宅ローンを組んで購入したり、相続で兄弟姉妹が同じ家を継いだりするときなどに「共有名義」になります。一方、単独名義は1人が不動産を単独で所有している状態のことで、共有名義との違いは所有者数です。共有名義では各共有者が「共有持分」という割合を登記簿に登記し(例:各人「〇分の〇」)所有を分担します。例えば、夫が4,000万円、妻が2,000万円出資して6,000万円の物件を共有購入した場合、夫の共有持分は3分の2、妻は3分の1となります。

共有名義の“合理性”と“落とし穴”/本記事の読み方

共有名義は、資金調達の面では合理的です。夫婦で所得を合算してローン審査を受けられるため、大きな金額の住宅ローンを組めるなどのメリットがあります。相続税対策や税控除の恩恵も受けやすい場合があります(詳細は後述)。しかし同時に、共有名義には意思疎通の難しさや権利関係の複雑化といった落とし穴があります。共有者が増えると、売却やリフォーム、管理に全員の同意が必要になるなど制約が生じるため、後にトラブルに発展して「共有名義にしてしまったことを後悔する」ケースも少なくありません。

本記事では、共有名義の基本を押さえたうえで、「なぜ共有名義で後悔が生じるのか」を購入・所有・離婚・相続のフェーズごとに解説し、それぞれの問題に対する具体的な解決策を紹介します。最後に共有名義にする前の予防策(ルールづくり)も提示し、安心して次のアクションに進めるようフォローします。

共有持分・登記・意思決定(管理・処分・使用)の基本

共有名義では、各共有者が不動産の「共有持分」という割合を所有します。登記事項証明書を取得すると、所有権欄に「○分の○」と各人の持分比率が記載されています。共有持分の割合は原則として出資金額に応じて決めるのが一般的で、たとえば夫4,000万円・妻2,000万円の出資なら夫:妻=2:1となります。

共有名義物件に関しては民法で細かいルールが定められています。例えば、不動産全体の処分(売却・貸与・建替え等)には共有者全員の同意が必要です。共有者の一部が反対すると、物件全体を売却することはできません。

一方、日常的な管理行為(保存行為)は各自単独で可能ですが、大規模な改修や利用用途の変更など管理行為を超える変更行為は共有者持分の過半数以上の同意が必要です。また各共有者は持分に応じて不動産を使用収益する権利があり(民法249条)、他の共有者の同意なく「独占的に使い続ける」ことは原則できません。もし特定の共有者と連絡が取れなくなったり認知症等で判断能力が低下したりすると、不動産の管理・処分に重大な支障が生じ、裁判所を通じた手続きが必要になる場合もあります。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

住宅ローンの注意点(連帯債務/ペアローン/支払い遅延の連鎖)

共有名義で住宅を購入する際は、ローンの借り方にも注意が必要です。たとえば連帯債務型ローンでは、夫婦など複数人が一つのローンを契約し、全債務額をそれぞれが責任を持って返済します。一方、ペアローン(夫婦ペアローン)では、二人が別々に住宅ローンを組み、互いに連帯保証人となります。ペアローンは審査力が上がりローン総額を増やせますが、手数料が2人分かかるうえ、一方が返済できなくなるともう一方の負担が増えます。連帯債務型ローンは事務手続きが簡易ですが、離婚時にも各自の返済義務が残り、売却や借り換えでしかローン関係を清算できません。また、いずれのローン方式でも、どちらかが返済を滞納すると債権者は連帯債務者全員に請求します。つまり、一人の支払い遅延が共有者全員の信用を損ねるリスクがあります。なお、メリットとして、連帯債務型ローンであれば夫婦それぞれが住宅ローン控除の恩恵を受けられる場合があります。

ペアローンについてはコチラをご覧ください⇒住宅ローン攻略:不動産購入でペアローンや収入合算を上手に使うコツ

税務の要所(持分と資金実額・贈与認定/譲渡所得/固定資産税・控除)

共有名義に伴う税務上の留意点も多くあります。まず持分と出資額の不一致です。共有持分を決める際に出資比率と合わない割合にすると、税務上「無償譲渡」とみなされて贈与税が発生する恐れがあります。たとえば夫婦間で名義整理のために無償で持分を移すと、譲り受けた側に贈与税が課されます。また、共有名義で不動産を売却した場合、譲渡所得税の計算は、共有者ごとに行われます。売却益(譲渡所得)は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で算出し、所有期間に応じた税率が適用されます。さらに、不動産にかかる固定資産税・都市計画税は共有者全員に一旦課され(代表者が、立替えが一般的)、持分割合に応じて分担します。共有名義にした際の住宅ローン控除や売却時の3,000万円控除(特別控除)も、基本的には各持分に応じて適用される点に注意しましょう。

フェーズ別「後悔の理由」――購入・所有・離婚・相続で起きること

共有名義での“後悔”は、発生するタイミングごとに原因が異なります。購入時は意思決定と費用、所有時は活用制限と負担、離婚時は名義とローン、相続時は分割と合意形成がボトルネックになりやすい——これが実務の実感です。本章では、フェーズ別に「なぜ問題が起きるのか」を構造化し、現場でよく見る典型パターンと、すぐ効く予防・対処の勘所を整理します。

購入時に起こる後悔4つ

共有名義での購入時に後悔しやすい要因は、主に以下の4点です。

- 意思決定が遅い

共有者が増えるほど購入物件選定やローン審査・契約の決断は慎重になります。各自の予定や意向調整が必要になるため、検討から契約まで時間がかかりがちです。

- 諸費用が人数分に増える

登記費用や不動産取得税、住宅ローン手数料などは共有者ごとに手続きが必要になり、単独名義に比べて費用が膨らむ場合があります。実際、共有名義ではローン手数料や登記費用が人数分だけ余分にかかるケースが報告されています。

- 持分割合の設定ミスによる贈与課税

共有持分を「なんとなく」の比率で決めると、出資額との不一致から贈与とみなされる恐れがあります。たとえば夫婦で購入しながら、夫の資金負担に比して夫の持分割合を過度に少なくすると、税務上は夫から妻への贈与と認定される場合があります。

- 収益配分・修繕負担の不一致

購入前に収益(家賃など)の分配方法や維持費負担のルールを明確にしていないと、思わぬ不公平感が生じます。共有者間で住む・貸すの違いや修繕費の負担割合など認識がずれると、購入後にトラブルとなる場合があります。

所有期間中に起こる後悔5つ

共有名義で所有している間に生じる後悔として、代表的なものは次の5点です。

- 自由に活用できない

前述のとおり、共有物全体の活用(賃貸・売却・リフォームなど)には全共有者の同意が必要です。たとえばリフォームをしたくても、他の共有者の賛同がなければ実行できません。このように、民法で定められた制約から自分の判断だけで活用できない点で後悔する人は少なくありません。

- 維持費・固定資産税の揉め事

固定資産税や管理費は共有者全員に課税されますが、実際の納付では代表者が一旦立替え、あとから持分比率で請求するのが一般的です。しかし「住んでいないのに税金を払いたくない」「修繕しないのに負担割合が高い」などの理由で支払いを拒む共有者が出ると、費用分担を巡って争いになります。

- 無断使用・家賃独占

共有者の一人が無断で物件を占有・賃貸しても、他の共有者は原則として退去を請求できません(各共有者には持分に関わらず使用権があるため)。逆に占有者が家賃を独り占めすると、使用料請求の裁判が必要になる可能性があり、手間と費用の負担増加につながります。

- 共有者との連絡不能・意思能力低下

親が認知症になったり、共有者が海外転勤・行方不明になったりすると、共有名義不動産の管理や処分が極めて困難になります。民法改正で裁判所に売却申請できる制度は整備されていますが、手続きは時間と費用を要します。このような場合、共有名義にしたことを深く後悔する要因となります。

- 世代交代で共有者が増える

あなたの代で解決せずに複数共有で物件を保有し続けると、相続で子どもや孫がさらに共有者になります。共有者が多いほど連絡調整は複雑になり、意思決定は難航します。したがって将来世代に迷惑をかけないためにも、今のうちに何らかの解決策を検討することが望まれます。

離婚時に起こる後悔3つ

夫婦が共有名義で住宅ローンを組んでいた場合、離婚時に以下のような問題が起こりがちです。

- 財産分与でもめる恐れ

共有状態の不動産では、一方が「売りたい」、もう一方が「住みたい」と意見が対立するケースが多いです。例えば、夫が売却を希望しても、妻がその家に残ることを要求すれば売却は不可能です。このように共有者間で話が決裂すると財産分与協議が難航します。

- 名義変更と残債の問題

離婚後、名義を変更しても住宅ローンの返済義務は残ります。たとえば、住宅を妻の単独名義にしても、夫婦連帯債務で組んだローンは夫にも残り、返済を滞らせれば全体が競売にかかるリスクがあります。このように離婚後のローン処理を誤ると大きな損失につながるため、慎重な対応が必要です。

- 離婚後放置リスク

離婚後に共有状態のまま放置すると、誰も住まない不動産の維持が億劫になり、やがて管理が滞るリスクがあります。また、先述のように共有者が互いに連絡を取りにくい状態になると、税金の滞納や物件の劣化などさらに大きなトラブルへ発展しかねません。

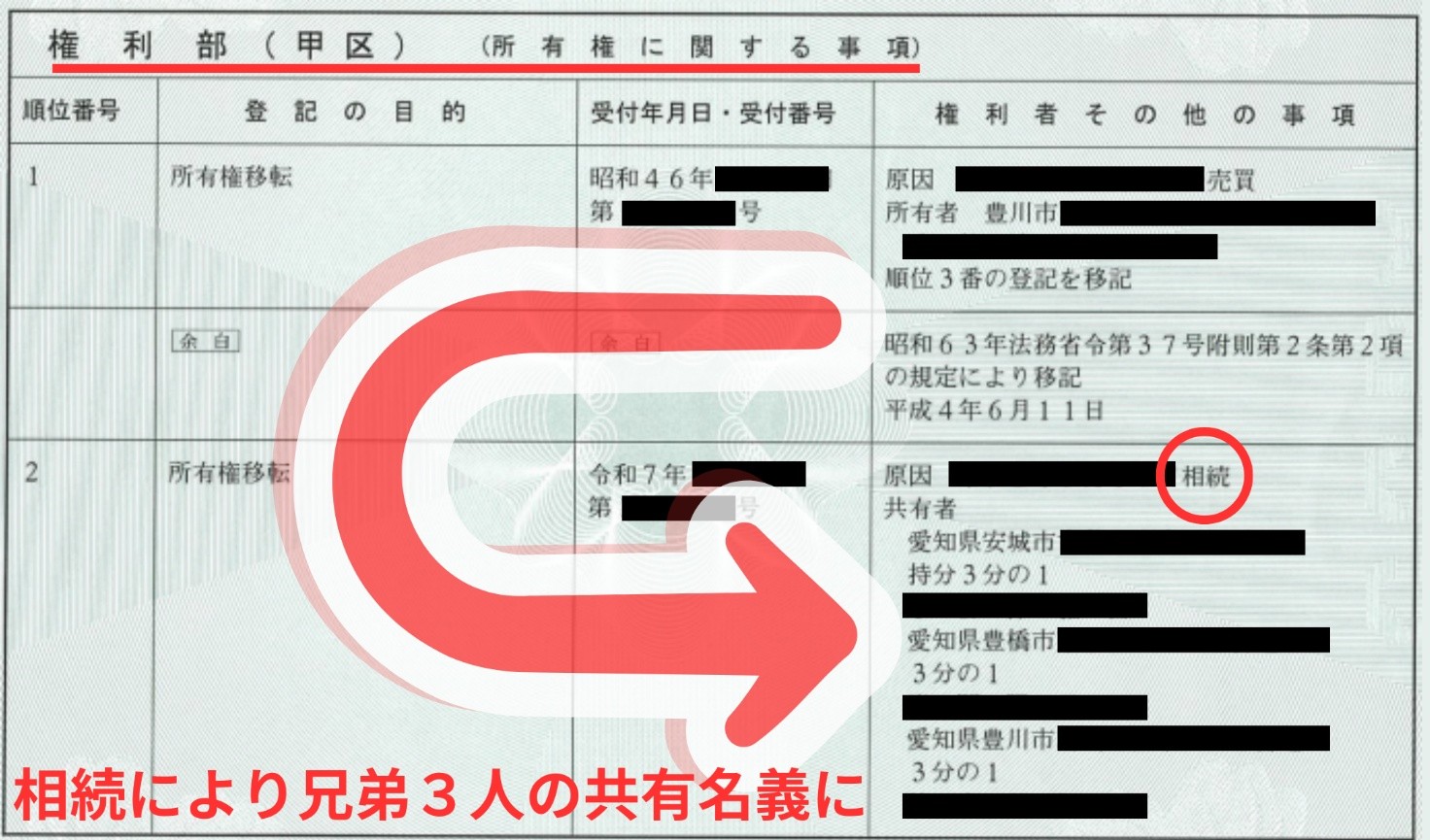

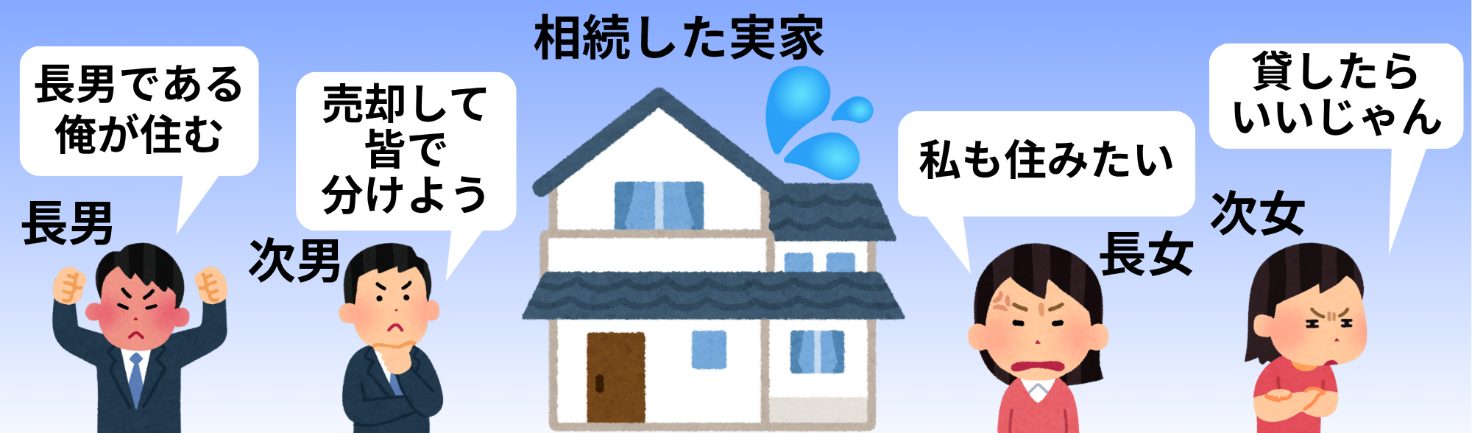

相続時に起こる後悔3つ

相続によって共有名義が発生した場合にも、次のような問題が生じやすいです。

- 建物付き物件は単独名義化困難

相続で共有になっても、住宅やビルが建っている物件は物理的な分筆が原則できません。そのため現物分割で単独名義にできないことが多く、「共有状態のまま相続したら子供世代も解消できず困る」といった事例が散見されます。

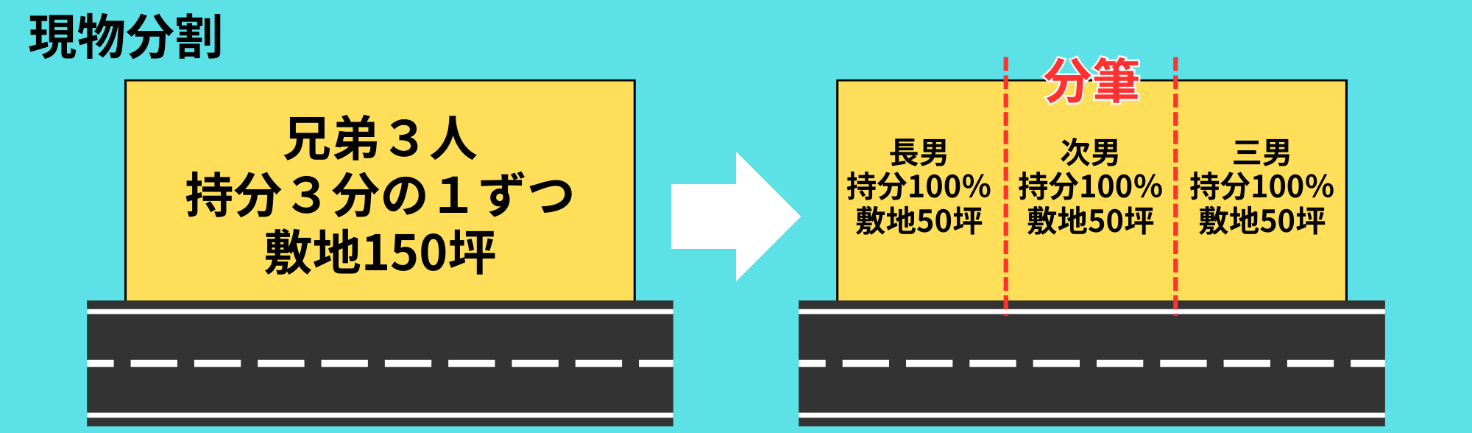

- 分割方法(現物・換価・代償)の行き詰まり

共有物の解消方法には①現物分割(物理分割)、②換価分割(売却して現金を分ける)、③代償分割(1人が取得し他は金銭清算)の3種があります。いずれもメリット・デメリットがあり、例えば建物があり、土地を分筆できなければ現物分割が使えず、代償分割では価値評価の食い違いや支払い原資の問題で揉めることがあります。実際に裁判では、各共有者への代償金(全面的価格賠償)を巡って不動産鑑定を行うケースもあります。

- 相続人増加・連絡不能リスク

相続人が増えるほど合意形成は複雑になります。しかも、代々遠隔地で暮らす親戚がいる、長年音信不通の兄弟がいる、というようなケースでは、重要な意思決定が停滞します。たとえば前章で述べたように、共有者の一人が連絡不能になると不動産全体の処分や利用の意思決定が事実上不可能になります。こうしたリスクは、遺産を残す側(被相続人)にとっては見落としがちですが、「将来の子孫の負担」を考える上で重要なポイントです。

すでに揉めている場合の実務解決――出口設計の全選択肢

共有状態によるトラブルが起こった場合、解決手段には大きく分けて現物分割/換価分割/代償分割/共有物分割請求/持分売却・放棄などがあります。以下で主な選択肢を解説します。

現物分割(分筆)の可否基準・コスト・期間

現物分割とは、土地であれば境界確定や分筆を行い、共有不動産を物理的に区画分けして各共有者が単独所有とする方法です。土地形状や建築基準法上の条件が整えば可能ですが、建物がある土地では原則不可です。

また、土地の分筆には共有者全員の同意が必要で、土地家屋調査士への依頼費用や登記手続き費用が発生します。具体的な手続きには測量・図面作成など専門作業が多く、費用は土地の大きさや地域により変動します。手続き期間も通常数か月以上かかるため、相続トラブルで急いでいる場合には注意が必要です。

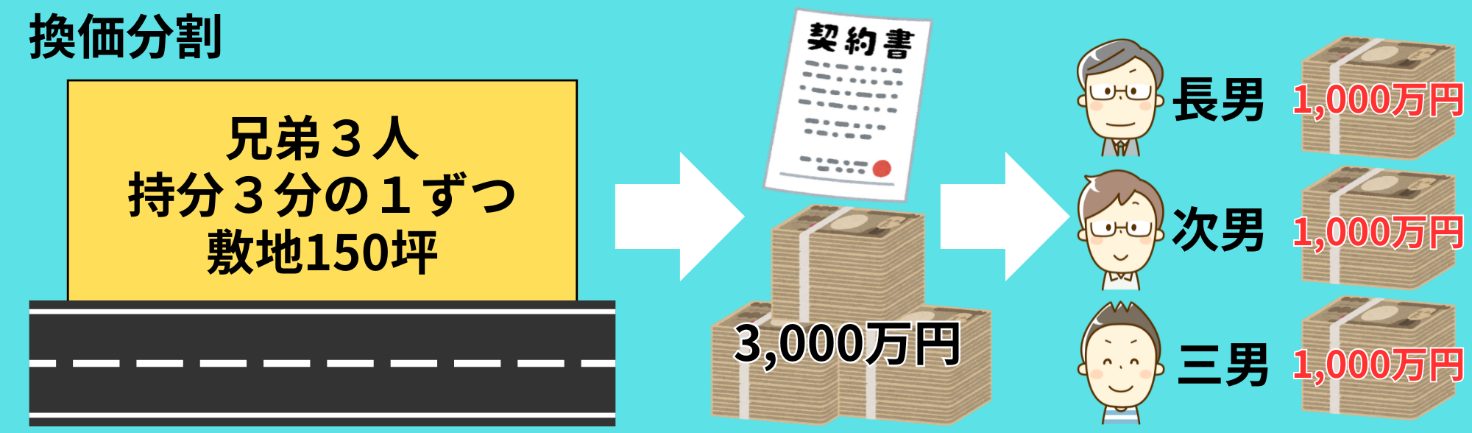

共有名義“全体”を売却(換価分割)の段取りと合意形成

換価分割(共有物全体の売却)は、共有者全員の同意があれば実行できます。信頼できる不動産会社に依頼して売却し、得られた売却代金を持分割合で分配します。

なお、共有者のうち一人でも反対すれば売却はできず白紙となるため、交渉時には全員の合意形成が必須です。売却の段取りとしては、まず共有者全員が価格や時期について協議します。可能ならば事前に売却手続きの委任状(特定の価格・条件で合意)を取り交わしておくと安心です。一方、共有者全員の合意が難しい場合は共有持分買い取り業者に相談する手もあります(3-3参照)。

自分の“持分だけ”売却(同意不要の可否・実務の勘所)

共有者は、自身の共有持分のみを第三者に売却することが法律上可能です。この場合、他の共有者の同意は不要ですが、新たな共有者が介在することになります。実務上は共有持分のみを専門に取り扱う買取業者に依頼するケースが多く、数日~数週間で現金化できる場合があります。ただし、持分だけを売却すると他の共有者との関係が複雑になることがあり、税務上は譲渡所得や贈与税の問題も生じるため、事前に専門家と相談することが望ましいでしょう。

他共有者の持分を買い取り“単独化”(代償分割)

共有状態を解消する方法として、代償分割があります。これは、共有者のうち一人(または複数)が他の共有者の持分を買い取り、代償金を支払って共有関係を解消するものです。

具体的には、共有不動産の評価額を基に買い取り価格を算出し、残る共有者へ金銭(代償金)を渡して単独名義化します。弁護士や不動産鑑定士が中立的に評価することで公平に進められます。代償金の支払いタイミングや支払い方法を合意文書で明確化し、登記手続きを経て所有権を移転します。この方法なら共有状態を解消したうえで不動産を保有できますが、必要な資金を確保できるかどうかが鍵となります。

共有物分割請求(調停・訴訟)

共有物分割請求は、民法256条に基づく法的手段です。話し合いがまとまらない場合、共有者の一人が家庭裁判所に申し立てることで強制的に分割を行う手続きです。分割請求には法的拘束力があり、調停・審判を経て裁判所が分割方法を決定します。主な分割方法としては次があります。

- 形状分割(現物分割)

土地の形状を分割する方法。可能な場合に選択されますが、道路への接道要件や建ぺい率など法令制限に注意が必要です。

- 代金分割(全面的価格賠償)

一方が不動産を取得し、他方にその価値に相当する金銭を払う方法。裁判所が不動産鑑定を行い、公正な価格設定が行われるのが特徴です。

- 競売分割(裁判所競売)

分割自体が困難な場合、裁判所が物件を競売にかけて売却し、得た代金を共有者に分配する方法です。いずれも裁判所の関与が必要なため期間と費用がかかります。

共有物分割訴訟には着手金・報酬といった弁護士費用や裁判所手数料が発生し、通常1年~数年を要するケースもあります。しかし、長期化する争いを法的に解決する有力な手段でもあるため、弁護士等専門家の意見を踏まえて検討しましょう。

形状分割/代金分割/競売分割の使い分け基準

- 形状分割

土地が分筆可能で、建物の配置上も実行可能な場合に有効です。ただし分筆後の土地が道路に接しないなど法令違反にならないか慎重な確認が必要です。

- 代金分割

一部の共有者が物件取得を希望し、他の共有者が金銭で満足できる場合に適しています。共有者間で評価額に大きな隔たりがあるときは、鑑定人評価を得ることで公平性を確保できます。

- 競売分割

当事者間で合意できない場合や、早急に共有状態を解消する必要がある場合の最終手段です。競売だと市場価格で売却されるため分配額が下がるリスクがありますが、裁判所が公正に進めます。

共有持分の“放棄”(法的効果と副作用)

共有持分を放棄する方法もあります。放棄とは「自分の持分を捨てる」ことで、その持分に関する権利と義務をすべて失います。共有者間で放棄合意書などを作成し、法務局で持分放棄の登記をするのが一般的です。メリットとしては、放棄するとその持分にかかる固定資産税・管理費などの支払い義務から解放され、今後の共有トラブルに巻き込まれなくなる点が挙げられます。また、放棄した分は所有権がなくなるため、その分だけ共有関係が解消に向かいます。一方で、放棄は最終手段であり、資産価値を失うリスクや贈与税の発生などのデメリットがあります。特に、自分が放棄した持分は他の共有者に「無償で移転した」と見なされるため、贈与税が課される可能性があります。放棄後は取り消しできないため、事前に税負担をシミュレーションし、共有者間で合意を得ることが重要です。

ケーススタディ

共有名義で起きやすいのは、売却直前の反対、独占使用と家賃独占、離婚後の放置、第三者への持分譲渡、連絡不能。対策は、事前に価格帯と期限を合意し、反対者には優先買受や持分売却を用意。相当賃料や共通口座を明文化し、連絡不能は不在者財産管理人や分割請求で出口を作る。感情論ではなく数値と手順で進めれば、多くは短期で収束します。初動で合意書ひな形を交わし、連絡経路・精算方法・違反時の是正フローを定めておくことが肝要です。

売却直前に反対→白紙化

共有持分の売却契約を直前まで進めていたが、共有者の一人が反対したため全体契約が白紙になったケースです。共有不動産の売却は共有者全員の同意が必須であり、一人でも反対すると契約は成立しません。この場合、売却予定価格の見直しや条件変更を共有者間で再協議するか、代替案として「各自の持分のみ売却」など別の方法を模索する必要があります。

兄の無断建築・賃料独占

共有者の一人(例えば兄)が、他の共有者に無断で自宅を改築したり、賃貸して賃料を得たりしているケースです。共有者には持分割合に関わらず使用権がありますので、他の共有者は原則としてその共有者を退去させることはできません。もし兄による賃料収入が発生しているなら、その他の共有者は不当利得返還請求などで賃料相当額を請求できますが、それも話し合いか裁判が必要です。このような占有・使用の独占状況は共有名義の典型的トラブルであり、早急に話し合い・法的措置を検討すべき事態です。

離婚後も共有が長期化

夫婦で共有名義を解消せず離婚したため、その後も共有状態が続いたケースです。妻が住み続けることを主張し、夫が売却しようとしたところ、妻が反対して分割できずに長期間もめている例があります。さらに夫が住宅ローン返済を滞らせたため、物件全体が競売にかけられる寸前までいったという危険な事態も報告されています。このように、離婚を機に共有名義を放置すると、夫婦双方や子どもにとって大きな負担・リスクになります。

第三者への持分譲渡

共有者の一人が持分を第三者に譲渡したケースです。法律上は譲渡可能ですが、他の共有者は新しい共有者の存在を把握できるよう登記情報を確認しましょう。共有名義のままで異質な共有者が増えると、合意形成の難易度がさらに上がります。譲渡の前に他共有者に通知し、了承を得るか、共有物分割禁止特約を登記するなどの対策が望ましいです。

※ネットで検索するとこのような共有持分買取業者がいくつも出てきます。

連絡不能者がいる

共有者の一部が高齢や行方不明で連絡が取れなくなったケースです。この場合、他の共有者だけでは何も決められないため、裁判所に不在者財産管理人の選任や不明共有者持分取得制度などの手続きを申し立てる必要があります。いずれも時間と費用がかかるため、早期に問題が発覚した時点で弁護士等に相談し、可能であれば共有物分割請求や任意売却で解消策を講じるのが望ましいです。

これから共有になりそうな人の予防設計――“後悔ゼロ”のルール

これから共有名義にするケースでは、あらかじめしっかり準備することで後悔リスクを最小化できます。以下のポイントを参考に共有名義にするか・しないかの判断および共有時のルールづくりを進めてください。

単独名義が妥当なケース/共有でもよい例外的ケース

まずは可能であれば共有名義を避け、単独名義で購入や相続を行うのが確実です。例えば夫婦いずれかの収入だけでローンが組める場合は単独購入を検討しましょう。実家を複数人で相続する場合も「現金売却して代金分配」や「特定相続人の単独名義化」を協議する方法があります。

例外的に共有でもよい場合は、最初から明確な運用ルールを定められる信頼関係があるときです。たとえば、親が子に資金援助して住宅を買う場合、資金提供割合に応じた持分をとり親子共有にすることがあります。このときは、将来の売却や相続時の整理方法を契約書や覚書で細かく取り決めることが大切です。

共有にする場合の“7つの予防ルール”

やむを得ず共有名義とする場合は、以下のルールを文書化しておきましょう。後々のトラブルを未然に防ぎ、迅速に対処できるようにするためのガイドラインです。

将来の売却・住替え・名義変更の合意を文書化

共有不動産を将来的に売却する際や、住む・貸すの切り替えの条件などを事前に話し合っておきます。例えば「売却時の価格下限」「共有者間での優先買取権」「離婚時の持分清算方法」などを取り決め、合意書や婚姻契約書に盛り込みましょう。

覚書で管理・費用・使用ルールを明文化

固定資産税・管理費の負担割合、賃料収入の配分、日常の管理方法、大規模修繕の実施基準と費用分担、居住者が支払う家賃など、共有物にかかわるルールをすべて書面化します。これにより、共有者間で費用や収益の負担を巡るトラブルを避けられます。

共有物分割禁止特約の範囲・期限設計

共有物分割禁止特約(分割請求の一時抑制契約)を活用する場合は、その期間を5年以内に設定し(民法の上限)、必要に応じて更新します。また、契約内容や期間を登記しておけば第三者にも効力が及びます。単に「分割禁止」とするのではなく、「○○年以内は共同売却する」など具体的な期日を決めると現実的です。

持分割合は“資金実額”基準で厳密に

共有持分は出資額や返済額に忠実に対応させましょう。不一致になると、贈与税の課税リスクだけでなく、親族間の不公平感や後述の税務処理の混乱につながります。可能なら不動産鑑定士や司法書士に相談し、持分割合の計算根拠を明確にして登記します。

収益・税務の取り決め(申告分担)

賃貸収入や売却益(譲渡所得)は各持分割合で按分しますが、事前にどのように収益を申告・分配するかルール化しておくと安心です。例えば年間収入から必要経費を差し引いた分を持分比率で分配する旨を共有者間で合意し、税務申告時もそれに従って計算します。所得税・譲渡所得税の申告書類も共有者それぞれで提出できるよう整備しましょう。

連絡不能・意思能力低下に備えた代理・承継規定

万が一共有者が認知症になったり、連絡不能になったりする場合に備え、委任契約や成年後見、代理人承継規定を共有名義の覚書に加えておくことが有効です。たとえば、「共有者の一人が意思不明の場合は、事前に指定した代理人が意思決定できる」旨を取り決めておきます。これによりいざというときに共有物の管理が滞らず、他の共有者が裁判所に訴える手間を減らせます。

離婚・相続時の自動運転ルール(発生時の処理)

夫婦共有の場合は離婚時の財産分与方法を、相続時には遺産分割方法を前もって決めておくと安心です。例えば「離婚時は夫が物件を取得し妻に代償金を払う」「相続時は特定の相続人が持分を引き取る」など、実行可能な対処法を取り決めて合意文書に残しておきましょう。

以上を踏まえ、共有時には契約書・覚書等の文書化を必ず行い、専門家(司法書士・弁護士・税理士)と連携しながら手続きすることが重要です。書面化と事前合意で「後悔するリスク」を大幅に下げることができます。

チェックリスト & 意思決定フロー(保存版)

共有名義に関連して確認すべき事柄をフェーズごとにまとめます。事前準備や対応策の参考にしてください。

【購入前】共有可否チェック10項目

・収入・返済:共有者各自の資金調達力は十分か(単独でも借入可能か)

・資金負担比率:負担額に応じた持分割合を正確に決められるか

・ローン組み方:連帯債務・ペアローンなどの仕組みを家族で認識しているか

・使用計画:将来的な使用・賃貸・売却の方針を共有者間で話し合ったか

・合意文書:賃料支払額、修繕費負担の分担などを書面化しておくか

・分割禁止:必要に応じて分割禁止特約を登記する意向が共有者間で合意できているか

・代償資金:代償分割で買い取る場合の資金調達方法を検討しているか

・相続対策:子や親と相続分割方法(売却・単独名義化など)を協議しているか

・書類準備:契約書や登記簿謄本など必要書類の準備・確認を行っているか

・専門家相談:登記・税務・法律の専門家に相談しプランを確認しているか

ペアローンについてはコチラ⇒住宅ローン攻略:不動産購入でペアローンや収入合算を上手に使うコツ

【相続直後】3か月/1年以内にやること

・相続登記:共有持分割合どおりに名義を登録する(遺産分割協議書を整備)

・共有覚書:相続人間で共同管理・売却ルールを取り決めた合意書を作成する

・評価・売却検討:早期に売却または代償分割の検討を開始(共有者増加前の対応)

・税申告:必要に応じて相続税申告や戸籍確認を行い、固定資産評価証明書を取得しておく

相続発生前にはこんな手も⇒スムーズな不動産売却:死因贈与契約と始期付所有権移転仮登記の使い方

【離婚検討】名義・ローン・居住の整理表

・名義変更:離婚前に住宅名義をどちらにするか/売却するか検討

・ローン負担:離婚後のローン返済担当を明確にし、名義と整合させる

・住居計画:離婚後も共同名義にする場合、居住権・家賃を文書で取り決めておく

【すでに共有】最短で“出口”に向かう選択フロー

・話し合いで解決可能か確認

・意見一致するなら「売却」「代償分割」「持分放棄」「持分売却」など具体的手段を検討

・意見一致しない場合は共有物分割請求(調停/訴訟)を視野に入れる

・それぞれの費用・期間とメリット・デメリットを比較して最適策を選択

共有名義に関するFAQ

Q1. 共有者が払わない費用を自分だけ払う場合どうなる?

A. 放置すれば他共有者に滞納分を請求できますが、応じない場合は民事上の法的措置(分割請求訴訟など)や家賃相当額請求の訴訟が必要になることがあります。先にルール化しておくことが大切です。

Q2. 占有者に退去を要求できますか?

A. 原則としてできません。民法249条で各共有者に使用収益権が認められているため、共同所有者を強制的に排除する手段は限られています。どうしても譲りたくない占有者がいる場合は、共有物分割請求で裁判所に決めてもらうことになります。

Q3. 共有者が認知症になったら?

A. 認知症の共有者がいると話し合いで決められなくなります。事前に成年後見制度や代理人制度を検討しておくと安心です。また、民法改正で「所在不明共有者の持分取得制度」も創設されたため、連絡不能になった場合は弁護士を通じて申し立てて移転登記できる可能性があります。

成年後見制度についてはコチラをご覧ください⇒成年後見人が不動産を売却するには?売却や手続きの流れを解説

Q4. 共有持分放棄で得られるメリットは?

A. 「共有持分の放棄」では、放棄した部分の税・費用負担から解放される一方、自分の持分価値は失われます。共有トラブルから逃れられるメリットと失う資産価値を天秤にかけ、税負担を想定した上で判断してください。

まとめ & ご相談案内――今日からできる一手と当社の支援

共有名義で後悔が生まれる核心は、①合意形成の遅延②費用分担の不公平③名義・ローン処理の錯綜④相続で共有者が増えること。予防は単独名義を軸に、共有時は価格帯・期限・役割を必ず文書化。解決は分筆/換価/代償/持分売却/分割請求を費用対効果で選びます。

松屋不動産販売〈家デパ〉は、登記・資金・税務を一体で設計し、家族会議用の合意書ドラフトとチェックリストを即日ご用意。最短スケジュールと出口案を並べてご提案します。必要書類は登記事項証明書・資金内訳・固定資産税通知書。まずは初回無料相談で現状を整理しましょう。

本記事の要点ダイジェスト/“今日のアクション”チェック

本記事をまとめると、以下が要点です。

- 共有名義とは

複数人で不動産を共同所有する形式。登記で持分割合を明示し、単独名義とは責任範囲が異なる。

- 後悔の理由

購入時は費用増・贈与税リスク・決断の遅れ、所有中は利用制限・費用分担争い、離婚・相続時は分割協議難航など。具体例を想定してリスクを認識する。

- 対処法

話し合いで解決できない場合は、分割(現物・換価・代償)や共有物分割請求、放棄といった手段があります。

- 予防策

可能なら単独名義で取得し、やむなく共有する場合は事前にルールを文書化(売却条件・費用分担・持分割合・緊急時対応など)。

今日のアクションチェック

- 購入前なら、まずは資金計画と共有者間の目的共有から。

- 相続直後なら、相続登記と同時に費用負担ルールを共有者間で合意書にまとめる。

- 離婚検討中なら、弁護士に名義変更とローン整理の相談を。

- 既に揉めているなら、専門家とともに最適な出口戦略(売却・分割・放棄など)を練りましょう。

松屋不動産販売株式会社 家デパの強み

私たち松屋不動産販売(家デパ)は地域密着の不動産会社として、共有名義問題に専門的なサポートを提供しています。地域の不動産事情に精通しているため、近隣事例からお客様に合った提案が可能です。また、共有持分に関するご相談では、提携士業と連携して迅速な価値査定・買取を行い、共有者間の複雑な手続きをお手伝いします。相続物件の共有名義問題では、相続税申告や遺産分割プランも含めたワンストップサービスが強みです。何よりスピード感に自信がありますので、「早く解決したい」方はぜひご相談ください。

初回無料相談の流れ・必要書類・次のステップ

初回相談は無料で承ります。まずはお電話かWebフォームでお問い合わせください。その際、共有名義物件の登記事項証明書(登記簿謄本)や関係者の情報(家族構成や契約書コピー等)があれば、ご用意いただくとスムーズです。面談では現状のお悩みをお伺いし、最適な解決策をご提案します。書類作成・手続きには専門家が同席しますので安心です。問題解決に必要なステップや費用感を具体的にご提示し、お客様にとって最善の方針を一緒に決めていきます。

共有名義の不動産でお困りの際は、まずはお気軽に松屋不動産販売(家デパ)までご相談ください。不安や疑問を解消し、最適な手段へと導くお手伝いをいたします。