タグ

売買法律災害

投稿日:2025/10/28

2025年の盛土規制法の影響と不動産購入の正しい進め方を解説

「不動産購入を考えているけれど、盛土規制法の影響がどれほどあるのか分からない…」

「宅地造成及び特定盛土等規制法と旧宅地造成等規制法の違いも難しくて不安」

不動産購入の判断を迷わないために、本稿では盛土規制法の影響を実務の視点で解きほぐし、両法の違いをやさしく整理します。2025年の区域指定を前提に、候補地の確認方法、許可の要否、費用・工期・融資への波及までをステップで解説。熱海土石流災害の教訓を踏まえ、重要事項説明や契約条項で避けるべき“落とし穴”もチェックリスト化。読み終えた瞬間から、安心して進める具体的な一手が見えてきます。

まず全体像:誰に何が起きるのか?2025年度の区域指定を踏まえて考えよう

2023年5月に全面施行された盛土規制法によって、2025年現在、全国ほぼすべての土地が規制区域に指定されつつあります。本記事では、その変化が土地購入者・仲介実務者・金融機関に何をもたらすのかを解説します。結論から言えば、土地取引時には対象地が盛土規制法のどちらの区域かを必ず確認し、必要な許可や安全対策を織り込むことが不可欠です。

対象読者と結論の先出し(購入検討者・仲介実務・金融機関)

購入検討者は候補地が規制区域か、許可や追加工事が要るか事前にチェックが必要です。仲介業者は規制区域や許可に関する重要事項説明と契約条件の配慮が求められます。金融機関も担保の安全性・法令適合性を従来以上に厳しく確認するようになりました。

制定背景と目的:熱海土石流災害で露呈した「規制の空白」

盛土規制法の制定背景には、2021年(令和3年)7月の静岡県熱海市での土石流災害があります。山中に違法に盛られていた土砂が豪雨で崩落し、多数の死者を出す甚大な被害となりました。当時、この盛土行為は旧法(宅地造成等規制法)では規制できず「法の盲点」(※宅地造成でなかったので、規制対象外)だったことが明らかになっています。この教訓から政府は旧「宅地造成等規制法」を抜本改正し、土地の用途を問わず危険な盛土等を包括的に規制する新法を制定しました。目的は明確で、盛土崩落による土砂災害から国民の生命・財産を守ることです。熱海のような無許可盛土が見逃されないよう、国と自治体による監視・規制の枠組みが整えられました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS>熱海土石流 被害状況視察

静岡県熱海市での土石流災害について⇒出典:フリー百科事典『Wikipedia』>熱海市伊豆山土石流災害

2023年5月26日全面施行→2025年度の指定加速が意味すること

新法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は2023年5月26日に施行され、各自治体が順次規制区域を指定してきました。2025年度に入り指定作業が加速し、多くの自治体で市域の大部分が宅地造成等規制区域または特定盛土等規制区域に指定されています。例えば愛知県(政令市除く)や浜松市でも2025年に全域を規制区域に指定しました。この指定加速が意味するのは、従来は対象外だった土地も次々と規制の網に入ったということです。もはや「うちは関係ない地域」とはいえず、土地を扱う以上は必ず盛土規制法を念頭に置かなければならない時代となりました。

なお、政令指定都市(名古屋市)、中核市(豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市)においても各市全域が規制区域(特定盛土等規制区域を含む)に指定されました。詳細は、各市のホームページでご確認ください。

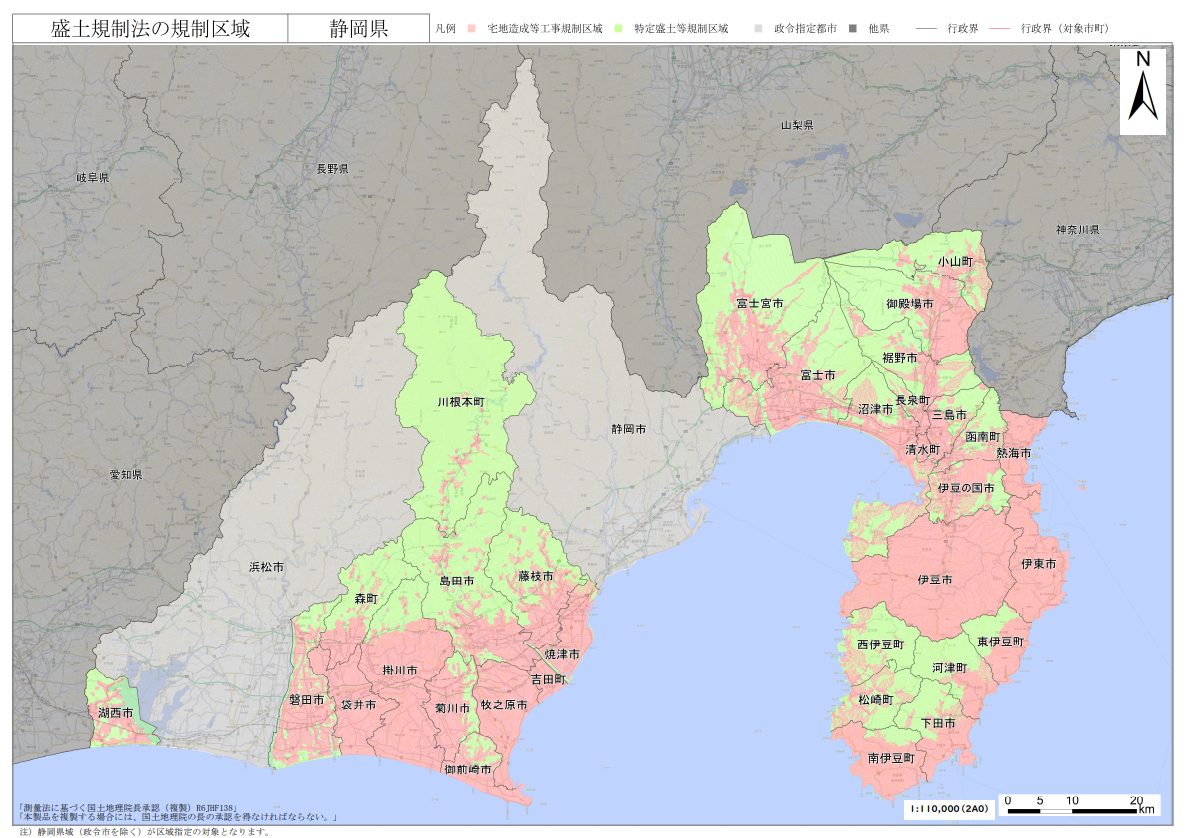

出典:静岡県>盛土規制法における規制区域についてより一部抜粋

なお、政令指定都市(静岡市)、中核市(浜松市)においても各市全域が規制区域(特定盛土等規制区域を含む)に指定されました。詳細は、各市のホームページでご確認ください。

盛土規制法の“骨格”を最短理解

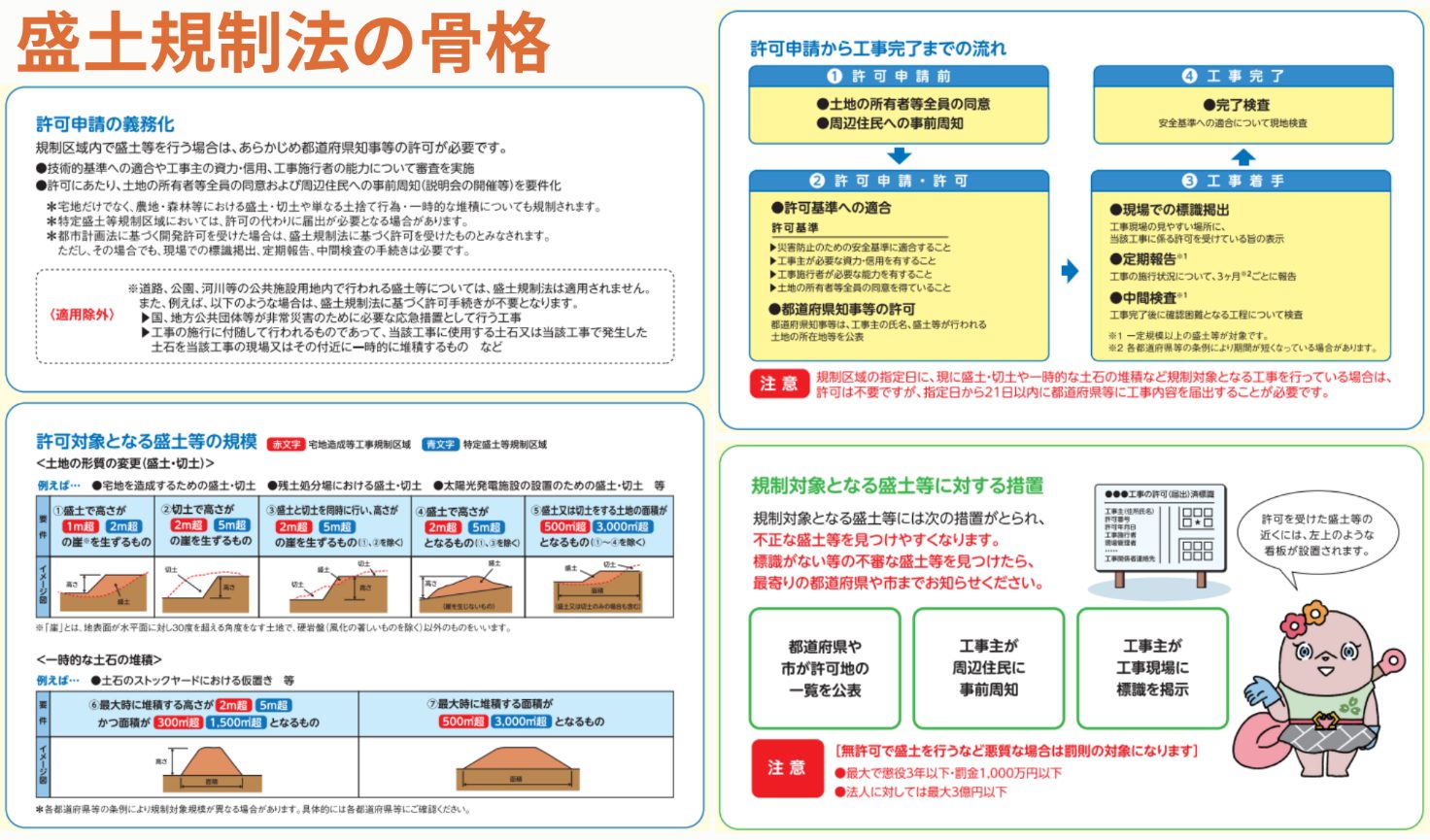

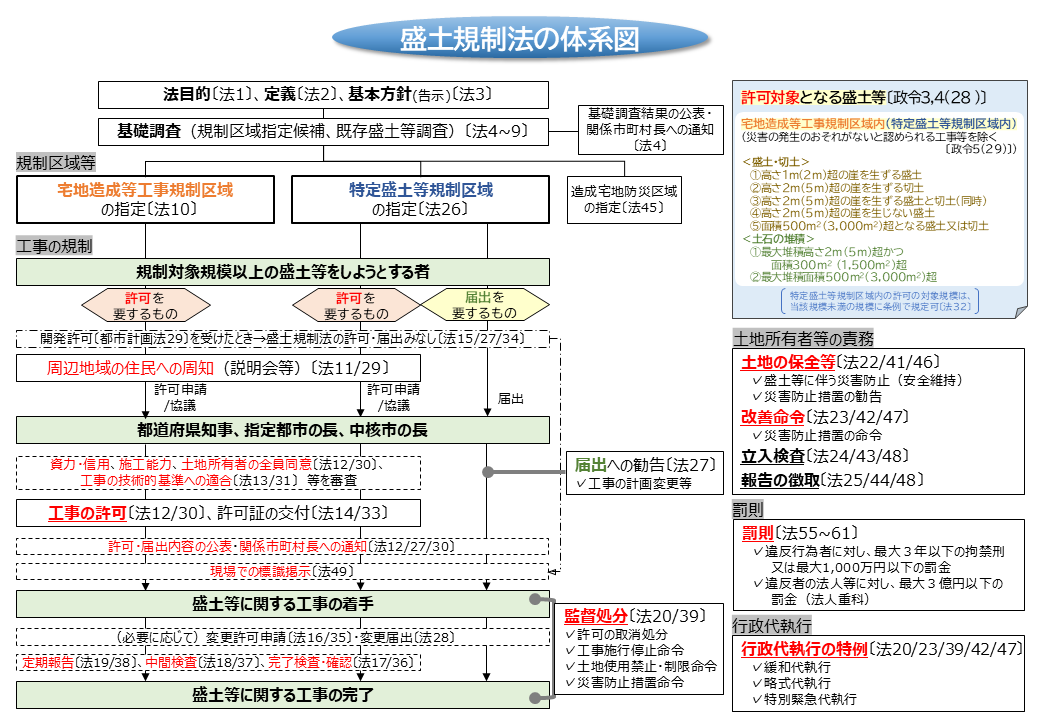

盛土規制法の骨格は、①土地用途を問わない包括的規制(許可制)、②工事中~完成後の安全確保と関係者の責務明確化、③厳罰による実効性確保にまとめられます。

出典:国土交通省>盛土規制法パンフレット◯一般用 ◯事業者用より一部抜粋

法律名と位置づけ:「宅地造成及び特定盛土等規制法」の要点

正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」で、1961年制定の旧「宅地造成等規制法」を大幅改正したものです。通称「盛土規制法」と呼ばれ、国土交通省と農林水産省(林野庁)が共管しています。旧法が宅地造成行為のみを対象としていたのに対し、新法は宅地以外の盛土行為全般まで射程を広げた点が最大の特徴です。すなわち宅地・農地・森林など用途を問わず、一定規模以上の盛土や土石の仮置きも全国一律で許可制の規制下に置かれました。これにより「宅地造成ではない盛土だからノーチェック」という抜け穴が塞がれています。

宅地造成等規制法と盛土規制法の主な違い

|

項目 |

宅地造成等規制法 (旧法) |

盛土規制法 (現行法) |

|

規制対象 |

宅地造成工事 (盛土、切土など) |

宅地、農地、森林など、用途を問わない盛土・切土・土石の堆積・土砂の仮置き全般 |

|

規制範囲 |

宅地造成工事が対象となる地域 |

宅地造成等工事規制区域に加え、宅地以外でも人家等に被害を及ぼす可能性がある地域も規制対象 |

|

目的 |

宅地造成に伴う災害の防止 |

盛土等による災害から人命を守ることを主たる目的とし、 より包括的な規制を行う |

|

施行日 |

1961年制定 |

2023年5月26日施行 |

土地用途を問わない“包括規制”と許可制度/所有者等の責務

新法では、都道府県知事等が指定区域内で行われる一定規模以上の盛土等工事に許可を要する制度が導入されました。許可権者が事前に計画を審査し、安全基準を満たす場合のみ工事が可能となります。宅地造成はもちろん、農地造成や森林埋立て、一時的な土砂の堆積まで許可対象に加わり、規制の網が広範囲に広がりました。さらに、土地所有者や施工業者等の責務も明確化されました。盛土を行った土地の所有者等は完成後も安全な状態を維持する義務を負い、必要に応じて原因となった施工業者にも是正命令を出せる仕組みです。工事中だけでなく完了後も含めて責任を持たせることで、長期的な安全確保を図っています。

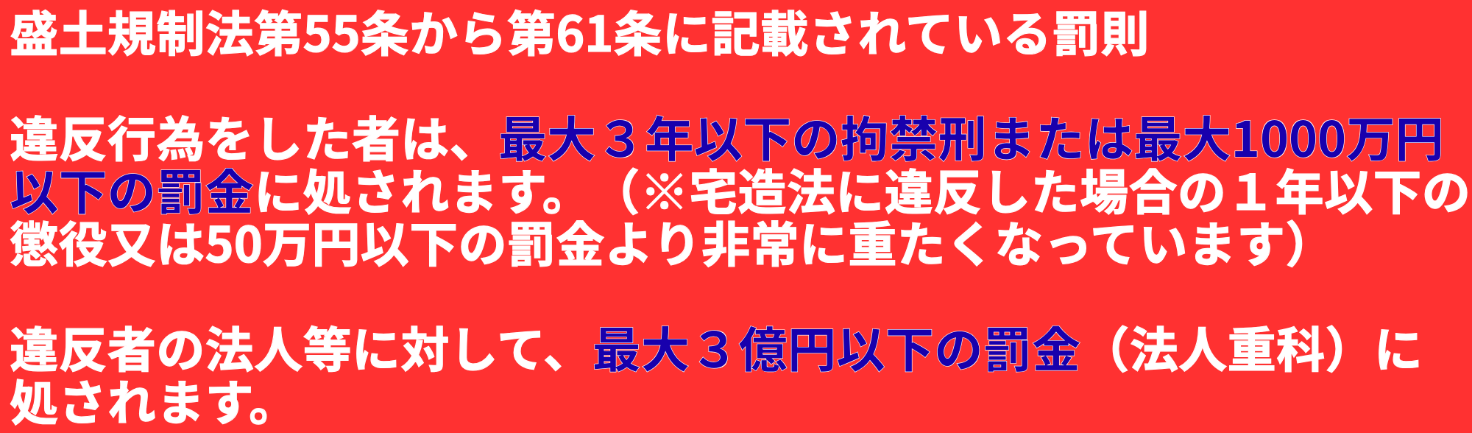

是正命令・厳罰化の枠組み(実効性強化)と適用除外の整理

盛土規制法は、違反時の罰則も大幅に強化しました。無許可造成や命令違反には行政が是正命令を発し、従わなければ告発されます。罰則は個人で懲役3年以下または1,000万円以下の罰金、法人は最大3億円以下という非常に重いものです(旧法時代の数十万円程度から飛躍的引き上げ)。これにより違反抑止力が格段に高まりました。

一方、規制対象外とされる適用除外も定められています。例えば道路・河川など公共事業での造成や、農地での通常の耕耘等(30cm以内の整地)は許可不要です。こうした日常的・公共的行為まで許可対象にすると支障が大きいため、危険性が低い工事は除外されています。ただし除外であっても、安全対策を怠れば民事上の責任は問われ得るので注意が必要です。

出典:e-GOV保冷検索>宅地造成及び特定盛土等規制法より一部抜粋

上記罰則が及ぶ範囲は、工事をした業者だけにとどまらず関係者(造成主・造成設計者・土地所有者・工事施工者など)にも及びますので、くれぐれも適法に造成工事をおこない、盛土規制法違反で検挙とならないようにしましょう。

旧宅地造成等規制法との違い&区域指定の読み解き

続いて、旧法(旧・宅地造成等規制法)と新法の違い、および盛土規制法の規制区域指定の考え方について解説します。

規制対象の拡大と「スキマのない規制」への転換

旧法では指定区域(宅地造成工事規制区域)が全国土の約1割程度しかなく、多くの地域で大規模盛土をしても事前許可が不要という「規制の空白」が存在しました。新法では国の基本方針に基づき都道府県が全国の土地を隙間なく規制区域に指定したため、原則としてすべての土地が何らかの規制区域に含まれることになりました。また規制対象行為も拡大され、旧法が宅地造成のみを念頭に置いていたのに対し、新法は宅地以外の盛土や土砂の堆積も含めて包括的に規制します。さらに許可取得後の中間検査や定期報告が義務化され、安全対策が工事途中から確認される仕組みとなりました。こうした改革により、「地域的な抜け穴」も「制度的な抜け穴」も埋める転換が図られたわけです。

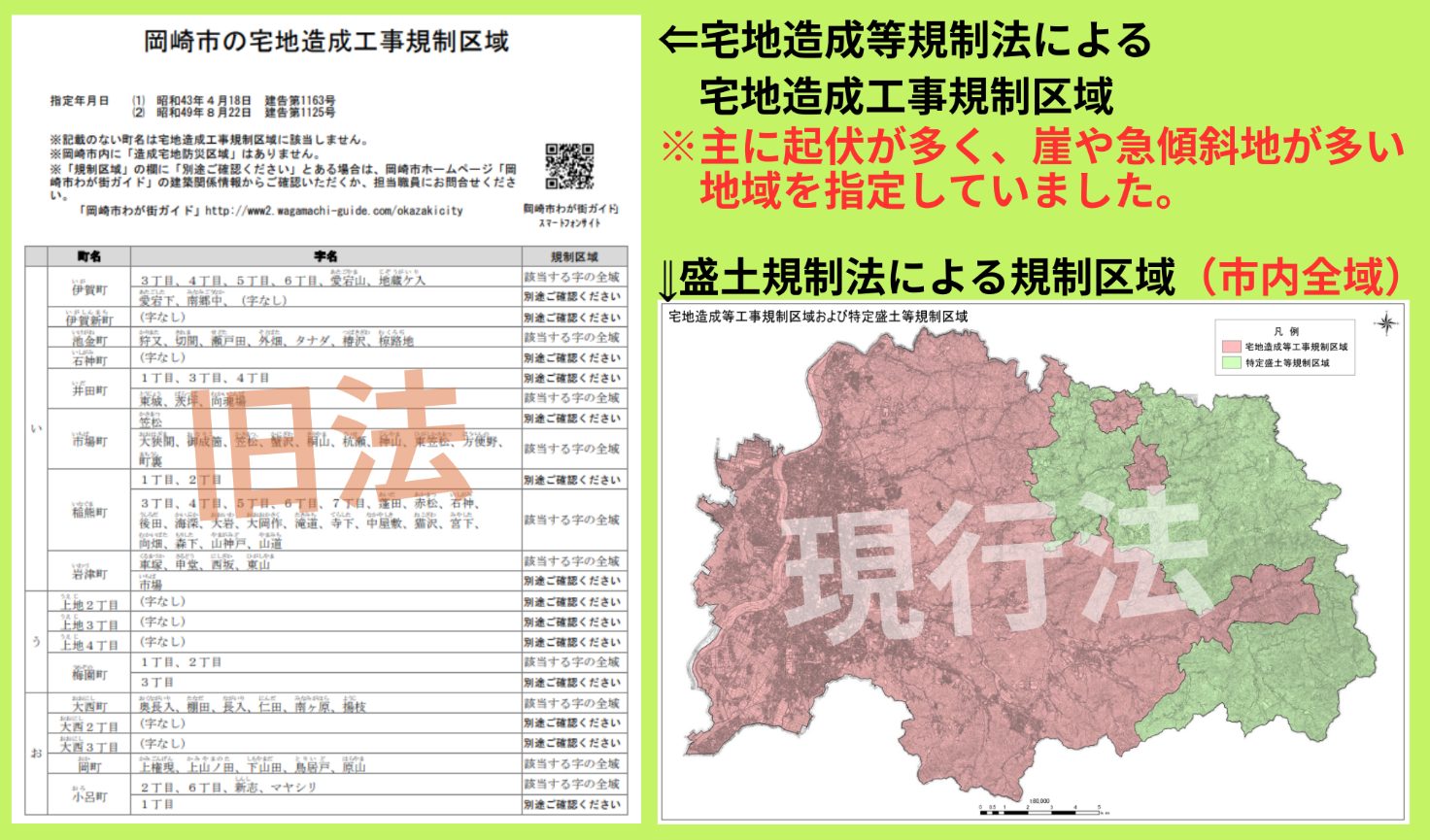

宅地造成等規制法と盛土規制法による「規制区域」の違い(例:愛知県岡崎市)

出典:岡崎市>宅地造成及び特定盛土等規制法【盛土規制法】関係についてより一部引用

区域の二本立て:宅地造成等工事規制区域/特定盛土等規制区域

盛土規制法の規制区域には2種類があります。

- 宅地造成等工事規制区域(宅造区域)

市街地や集落周辺など、人家に危害を及ぼすおそれが特に大きいエリア。都市部とその周辺の斜面地が該当し、旧法で規制区域に指定されていた地域はこちらに含まれます。宅造区域内では一定規模以上の造成はすべて許可制です。

- 特定盛土等規制区域(特盛区域)

上記以外の全エリアで、普段人家から離れていても盛土等を行えば被害のおそれがある場所。山間部や農村部などが該当します。特盛区域内でも、規模が小さい工事は許可ではなく事前届出のみでよい場合もあります。

各都道府県は市街地周辺を宅造区域、それ以外を原則特盛区域に指定する方針をとっており、結果的に日本全国ほぼすべての土地がいずれかに区分されました。なお自治体によっては条例で特盛区域の規制基準を宅造区域と同等に厳しくしている場合もあります。いずれにせよ、自分の土地がどちらの区域にあるかを把握し、それに応じた許可または届出の手続きを確認することが重要です。

多くの自治体で市域ほぼ全域指定が進む理由

現在、多くの自治体で「市域のほぼ全域を規制区域指定」という大胆な措置が取られています。その理由は、安全上の見落としを防ぐためです。旧法時代に規制区域外だった場所から災害が発生した反省から、リスクのあるエリアは多少広めでも指定に含める方針が強まりました。特に人家近くの山林や谷は将来的に宅地化される可能性もあるため最初から広く指定しています。結果として地図上では自治体全域が色づく事例も多いですが、それだけ行政が本気で土砂災害ゼロを目指している裏返しです。不動産のプロの立場からすれば、指定漏れで事故が起きるよりはよほど健全であり、買主にとっても「どこにいても一定の許可審査がある」という安心感につながると考えています。

候補地の確認手順(公式図面・担当課照会・根拠資料の取り方)

候補地が規制区域かどうか確認する手順は次のとおりです。まず自治体の公開する規制区域図(ウェブ地図やPDF)で所在地をチェックします。住所や地番を入力すれば、その土地が宅造区域か特盛区域か一目でわかります。次に、不明な点は行政の担当課に直接問い合わせます。特に区域境界付近の土地など、電話や窓口で地図を示しながら確認すれば安心です。こうして区域種別が判明したら、必要に応じて根拠資料を取得します。自治体によっては「規制区域証明書」等を発行してくれる場合もありますが、そうでなくともウェブサイトの地図を印刷・保存しておくとよいでしょう。また、候補地に過去造成工事の履歴がある場合は当時の許可書や検査済証がないか確認します。役所で閲覧できることもありますし、売主が保管しているかもしれません。以上の手順で、候補地が規制区域内か、その場合許可は取得済みか・必要か、といった情報をしっかり押さえてから判断することができます。

その他の災害もハザードマップで確認⇒不動産購入で迷わない!ハザードマップ確認で災害リスクを回避しよう

許可・技術基準・検査の実務(購入前に押さえる要件)

ここでは、盛土規制法の下で土地を造成・利用する際の具体的な要件を解説します。購入前に知っておきたい許可が必要となるケースや安全確保の仕組みについて整理しましょう。

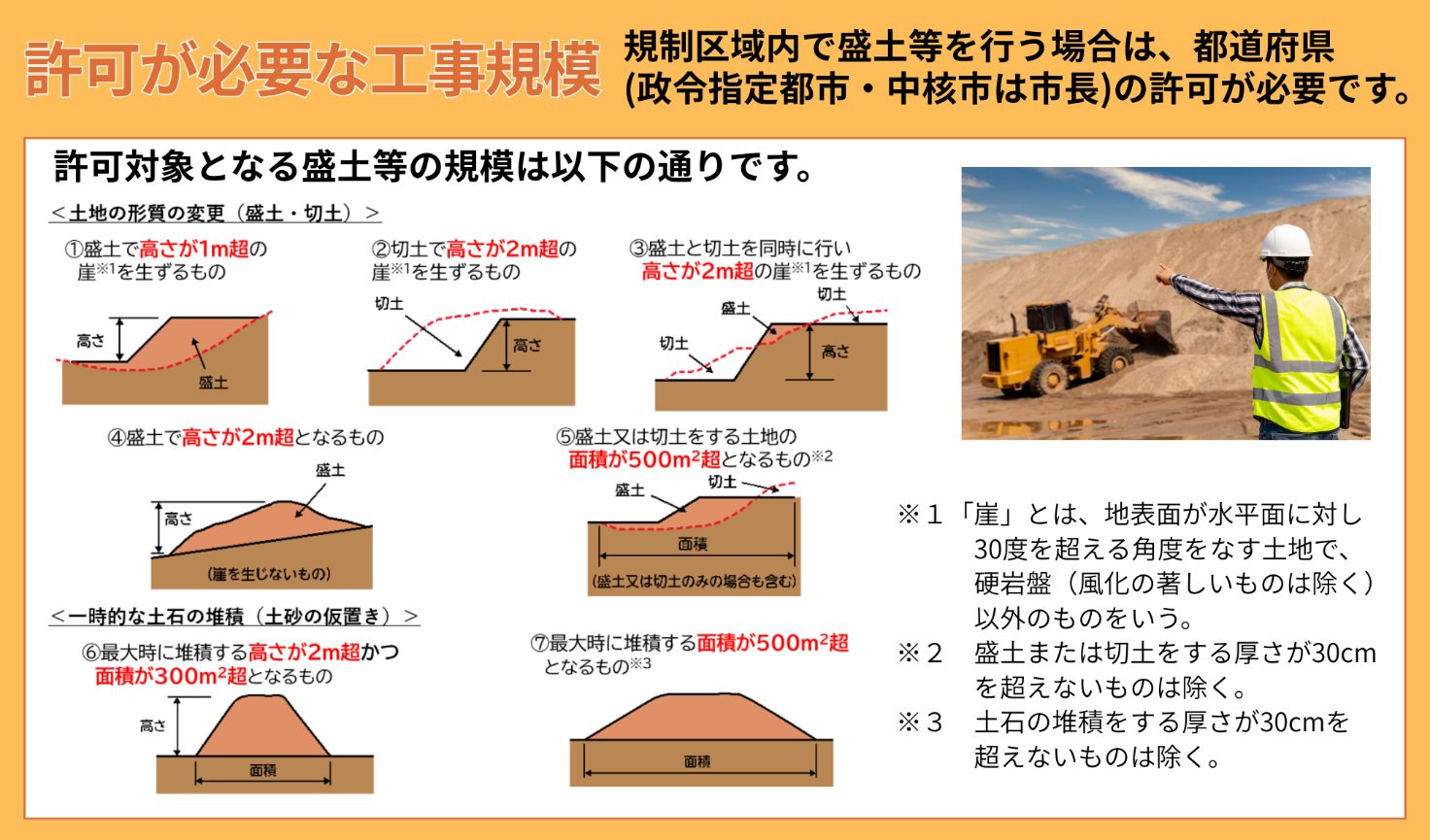

許可が必要になる典型パターン(盛土・切土・造成面積)

引用:豊橋市>「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)についてより一部抜粋

規制区域内で土地の形質変更(造成)を行う場合、一定の規模を超えると知事等の許可が必要です。

典型的には以下が許可対象となります。

- 盛土で高さ1m超の崖ができる場合(傾斜30度超の土手が生じるケース)

- 切土で高さ2m超の崖ができる場合

- 切土と盛土を組み合わせて高さ2m超の段差ができる場合

- 盛土自体の高さが2mを超える場合(緩斜面にしても土を2m盛り上げれば対象)

- 造成面積が500㎡超となる場合(高さが低くても広範囲の造成は対象)

要するに、高さ1~2mを超える崖ができる造成や敷地全体に及ぶ大規模造成は許可が必要と覚えておきましょう。

盛土で1m超の崖/切土で2m超(30度以上)/切盛併用2m超

上記のうち高さ要件に関する部分です。盛土によって高さ1mを超える急傾斜(地表面勾配30度超)が生じる場合、切土で2mを超える崖ができる場合、あるいは切土と盛土両方行って2mを超える段差が生じる場合はいずれも許可申請が必要です。

例えば、傾斜地の一部に土を1.5m盛って平坦にするようなケースや、丘陵地を2m掘り下げてその土を別の場所に盛るケースなどが該当します。小規模に見えても高さのある崖ができる造成は油断せず、プロに相談して許可の要否を確認するようにしましょう。

崖を生じない2m超盛土/造成面積500㎡超の扱い

崖を生じない緩やかな盛土でも高さが2mを超える場合や、造成面積が500㎡を超えるような広範囲の造成工事も許可対象です。たとえ傾斜を緩くして段差を作らなくても、2mもの高さに土地を嵩上げすれば内部にすべり面が生じ大規模な地すべりにつながる恐れがあります。また500㎡(約151坪)を超える造成は、地盤改変が広域に及ぶため許可制とされています。宅地分譲開発などまとまった規模の造成は、基本的に許可が必要と考えてよいでしょう。

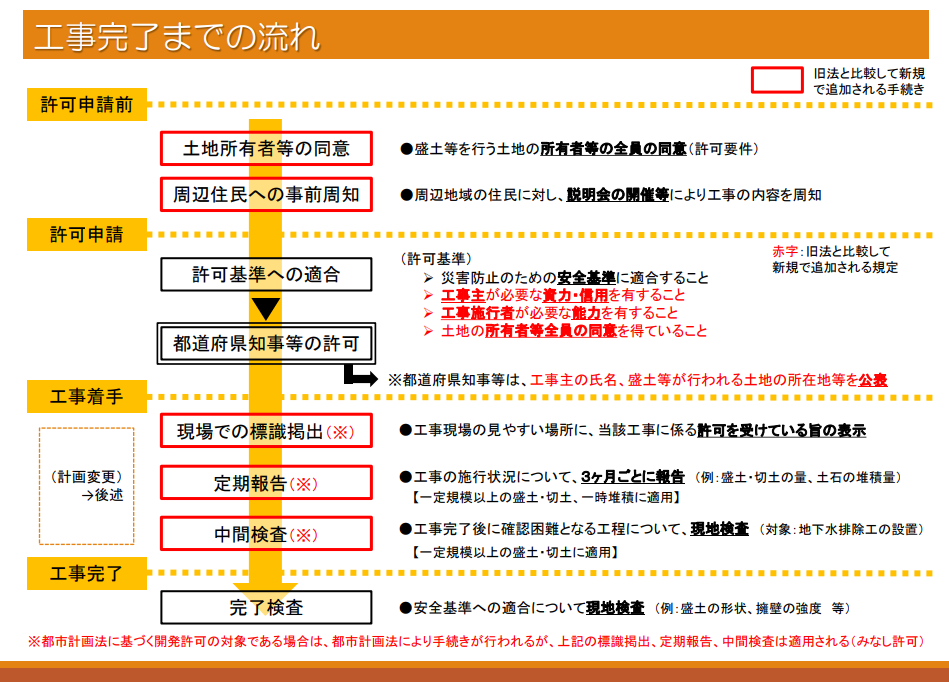

工事中の安全管理・検査体制・完成後の維持管理の要点

許可を受け造成工事を行う場合、工事中および完成後にも各種の安全確保措置があります。工事中は、工事が適切に進んでいるか中間検査によって確認されます(擁壁基礎の完成時など節目ごとに行政が現場検査)。また長期に及ぶ工事では定期報告も義務付けられ、施工状況を随時報告します。そして工事完了時には完了検査を受け、設計どおり安全に造成されたかチェックされます。この検査に合格し検査済証が交付されることで、晴れて住宅用地などとして利用可能となります。検査済証は将来の不動産取引時にも重要な書類となるので、きちんと取得されているか確認しましょう。

出典:愛知県>愛知県における盛土規制法の運用についてより一部抜粋

さらに、造成工事完了後には土地所有者等による維持管理の責務があります。擁壁や排水施設を適切に維持し、盛土法面の雑草や排水溝の詰まりを放置しないなど、安全な状態を保つ義務です。もしこれを怠って危険な状態になれば行政から改善指導や是正命令を受ける可能性があります。購入者としても、引渡し後はその責務を引き継ぐことになりますから、事前に擁壁や排水の現況をチェックし、不安があれば売主に補修してもらう、または自分で補強する計画を立てておくべきです。不動産業者としても、取引前に問題箇所を洗い出し、契約条件に反映させておくことが安全な取引のポイントになります。

購入への影響と評価プロセス7ステップ

盛土規制法による規制強化は、価格・期間・設計・融資・保険・保証など土地取引の様々な側面に影響します。また、土地を評価する際には包括的なチェックが必要です。以下では、まず波及影響を概観し、その後で安全な土地を見極めるための7ステップを紹介します。最後に、誤解しやすい点をQ&A形式で整理します。

価格・期間・設計・融資・保険・保証に及ぶ波及影響

- 価格

造成費用や手間がかかる土地は、その分値引き交渉される傾向があります。

- 期間

許可手続や検査で工期が延びるため、入居時期に余裕を持つ必要があります。

- 設計

擁壁・排水など安全対策を盛り込むため、建物の配置や予算に影響します。

- 融資

無許可造成や地盤不安の土地は融資審査が厳しくなり、融資額が抑えられる可能性があります。

- 保険・保証

不適切な造成による崩壊は保険金が下りなかったり、保証対象外になり得ます。

評価する上でのプロセス:7ステップ

不動産購入では、盛土規制法の影響を見極めるために次の7ステップで評価します。

- 区域・ハザード

候補地が宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域か、土砂災害警戒区域等も合わせて確認。

- 法令

許可・届出の要否、他法令(建築・都市計画)の制限整理。

- 地形・造成履歴

切盛の有無、過去の開発・伐採・残土搬入履歴。

- 擁壁・排水

亀裂・傾き・越水跡、排水経路の連続性。

- 地盤

簡易支持力試験や調査計画の可否。

- 近隣影響

上流側の盛土・湧水・工事計画。

- 役所協議

担当課で許可見込みと必要書類・期間・費用感を事前確認。

以上を順に確認していけば、過小評価や見落としを抑え、購入判断の精度が上がります。

NGシグナルの早期発見/よくある誤解Q&A(小規模=不要?区域外=安全? 等)

NGシグナル(要注意な土地の特徴):敷地内に高さ数mの崖が露出している、法面に亀裂や湧水が見られる、古い擁壁が傾いている、過去の造成履歴が不明などの土地は要注意です。事前に専門家の調査を受け、安全性に問題がないか確認しましょう。

よくある誤解Q&A

Q1.「小規模なら許可不要だから安全?」

A1. 許可が不要な小規模工事でも、崩落の危険がないとは言えません。法の基準に達しないだけで、盛土や排水の処理が不適切なら小さな盛土でも崩れる可能性はあります。規模の大小に関わらず、適切な施工と安全確認が大切です。

Q2.「規制区域外なら盛土の心配はない?」

A2. 現在ほとんどの土地はどちらかの規制区域に指定されていますが、仮に区域外だとしても安心はできません。区域外というのは「人家への被害リスクが相対的に低い場所」というだけで、その土地固有の地盤が安定かどうかとは別問題です。結局のところ、区域内外を問わず土地個別の安全性評価が必要です。

契約・重説の要点とまとめ

最後に、不動産売買における契約実務や重要事項説明上の留意点を整理し、本記事のまとめとします。当社「松屋不動産販売」のサポート体制についてもご紹介します。

重要事項説明の勘所

宅地建物取引業者は、売買契約前の重要事項説明で盛土規制法に関する事項を買主に説明する義務があります。具体的には、物件が宅造区域か特盛区域か、一定規模以上の造成に許可が必要か否か、過去に無許可造成等の違法行為がないか、そして所有者が維持管理義務を負うことなどです。盛土規制法の規制は重要事項説明における説明事項の一つとなっています。もし無許可造成などの問題が判明している場合は、是正命令のリスクも含めて告知が必要です。

盛土規制法の施行後、とくに注意が必要なのが既存擁壁のある物件です。従来は、宅地造成等規制法の「宅地造成工事規制区域」や、高さ2m以上の崖に適用されるいわゆる「がけ条例」の範囲で、対象物件の擁壁について十分な調査・説明を行ってきました。ところが、盛土規制法により市内全域が宅地造成等工事規制区域となった結果、高さ1m程度の擁壁であっても、構造上の支障が認められれば「1mの崖がある土地」と見なされ、許可が必要な工事に該当する可能性があります。

がけ条例や擁壁についてはコチラ⇒がけ条例に注意!購入希望物件の隣接地や道路との高低差を確認しよう

したがって、購入や工事の判断にあたっては、行政(担当課)や建築士の見解を必ず確認し、計画の妥当性・必要書類・手続きの有無を踏まえて慎重に進めることが不可欠です。

用語ミニ辞典&新旧法対比早見表(図解)

主要用語の簡単説明

- 盛土

土地を人工的に高く盛り上げること。谷間を埋めるなど。

- 切土

土地を削って低くすること。丘を切り崩すなど。

- 宅地造成等工事規制区域

市街地周辺の危険エリア(許可必須区域)。

- 特定盛土等規制区域

宅造区域以外の区域(届出で足りる場合もある)。

旧法と新法の違い

旧法は規制区域が全国土の約1割のみで宅地造成だけを対象としていましたが、新法はほぼ全ての土地・盛土行為をカバーしています。許可基準も旧法より厳しく(盛土1m超など追加)、罰則も旧来より大幅に強化されました(個人で懲役3年・罰金最大1,000万円、法人は3億円)。

まとめ:2025年に“買っていい土地”を見極める3アクション

- 法令とリスク情報を徹底チェックする

候補地の規制区域区分や許可要否、土砂災害ハザードなどを事前に調べ、不明点は行政や専門家に確認しましょう。

- 安全対策とコストを織り込んだ計画を立てる

許可取得にかかる期間や擁壁工事等を考慮し、スケジュールと予算に余裕を持たせます。契約にも許可取得条件を盛り込むなどリスクヘッジが必要です。

- プロに相談しつつ契約でリスクをコントロールする

不安な点は不動産や技術の専門家に相談し、コストと工期を確認しつつ、過分に費用がかかるようであれば、契約解除の条件を盛り込込む事が重要です。そして、売主・買主の契約上の責任範囲を明確にしておきましょう。

以上の3つのアクションで、新法下においても「買ってよい土地」を安心して見極めることができます。

松屋不動産販売の相談導線とサポート体制

当社松屋不動産販売は、愛知県および静岡県西部を中心に、盛土規制法への対応を含めた安全な不動産取引をサポートしております。お問い合わせいただければ、候補地の規制区域確認から許可取得の見通し判断、契約条件の調整までワンストップでお手伝いいたします。「この土地は大丈夫かな?」という段階からお気軽にご相談ください。安心・安全な取引となるよう全力でサポートいたします。