タグ

売買契約

投稿日:2025/11/03

不動産購入の買付証明書:買主の提出理由・法的根拠と売主の選ぶ権利

「この物件、他に取られそう……買付証明書は今すぐ出すべき?」

「不動産購入で何を書けばいい?買主の私が不利にならない方法は?」

不動産購入の要所で迷うのが、買付証明書を出す“提出理由”と“法的根拠”です。価格や引渡し時期を強気に書けば通るのか、曖昧にすると後で不利にならないか、買主は常に葛藤します。本稿は買付証明書の意味と書き方を実務で整理し、キャンセルの線引きも明確化。さらに「売主の選ぶ権利」を別章で丁寧に解説し、交渉の主導権を失わずに選ばれる条件設計へ導きます。

買付証明書は契約ではなく交渉の起点であることを最初に確認し、実務上の役割を整理する

買付証明書(購入申込書)は不動産売買のプロセスにおける序章にすぎず、これを提出した段階ではまだ契約は成立していません。まずこの点を押さえ、買付証明書の役割を整理しましょう。買主が物件を「買いたい」という意思を正式に示す書面ですが、単体では法的拘束力が弱く、むしろ価格や条件の交渉を始めるための出発点です。売主が承諾して契約書を交わして初めて売買契約が成立するため、買付証明書を売買契約と混同しないことが重要です。

買付証明書は購入意思の提示であり、売買契約の成立要件を満たさない。

買付証明書はあくまで「買います」という買主の意思表示であり、それだけで不動産売買契約の成立要件を満たすものではありません。宅建業法上も申込段階では契約義務は発生せず、買付証明書に署名・押印してもそれ単独で法的な履行責任は生じません。民法上は申込みと承諾の合致で契約成立し得るとはいえ、不動産売買のように高額で条件調整が多い取引では、買付証明書と口頭の「承諾」だけでは明確な合意とはみなされず、契約成立とは認められないのが通例です。買付証明書提出=契約成立ではないことを再確認しましょう。

不動産売買で諾成契約は成立するか?⇒不動産の売買契約は「売ります・買います」の口頭だけで成立するか?

申込金・手付金との相違点を明確化し、金銭授受の重みを取り違えない。

買付証明書提出時に支払うことのある「申込金(申込証拠金)」と、契約時に支払う「手付金」は目的も扱いも異なります。申込金は契約前に購入意思を示すために預ける任意の金銭で、1万~10万円程度と少額が目安です。法的拘束力はなく、契約に至らなければ原則として全額返還されます。一方、手付金は売買契約締結時に支払われる金銭で、代金の5~10%程度と高額であり、契約成立の証しとしての性質を持ちます。契約後に買主都合で解約すれば手付金は戻らないのが通常で、違約時の賠償金にも充てられる性質があります。申込金はあくまで意思表示の証拠金であって契約上の拘束力は弱いこと、手付金とは重みが違うことを認識しましょう。

手付金についてはコチラをご覧ください⇒不動産売買における手付金の役割から少額手付のリスクまで全て解説!

手付解除についてはコチラをご覧ください⇒無理なく理解!不動産売買の手付・手付解除をスムーズに学べる入門書

書面よりも合意形成のプロセスが紛争の分岐点になり得ることを理解する。

買付証明書そのものよりも、その後の交渉プロセスの進め方がトラブルの火種になりやすい点に注意が必要です。買付証明書には法的拘束力がないからといって油断すると、進め方次第で「契約締結上の過失」として責任を問われる可能性があります。書面の形式以上にお互いの認識合わせやプロセス管理が紛争回避の鍵です。買付証明書提出後も誠実かつ慎重に交渉を進め、合意形成の過程を丁寧に積み上げることが大切です。

契約締結上の過失が認められ損害賠償請求が認められた判例

買付証明の授受や契約書案の継続交換などにより、相手に契約成立への合理的期待を与えたのに、市況悪化などを理由に一方的に交渉を打ち切れば、信義則上の注意義務違反=契約締結上の過失となり、準備費用等の損害賠償請求が可能。不動産売買は慣行上、契約書作成と手付授受が成立要件とされ(東京高裁1975.6.30)、条件がほぼ確定後に拒絶した事案で賠償を認めた裁判例あり(東京地裁2008.11.10)。賠償の中心は信頼利益(調査・準備・仮工事等の実費)となるのが通例。もっとも、交渉中止の自由は原則認められるが、相手の信頼を侵害する態様では責任を負う。

出典:公益社団法人 全日本不動産協会>売買契約における契約締結上の過失より一部引用

買主が買付証明書を提出する戦略――提出理由・最適タイミング・書き方の要点を一体で設計する

買主にとって買付証明書の提出は、「購入を前向きに検討しています」という意思を具体的に示し交渉を前進させる一手です。その効果を最大化するには、なぜ出すのか(提出理由)、いつ出すのが良いか(タイミング)、何を書くべきか(書き方の要点)を一貫した戦略として設計しましょう。闇雲に提出するのではなく、提出の狙いを明確にし、適切なタイミングで、要領を得た内容の買付証明書を出すことで、売主に与える印象と交渉力が大きく向上します。

優先交渉の確保と条件の可視化によって「検討中」から一歩抜け出す。

買付証明書を提出すると、物件購入の優先交渉権を得られる場合があります。他の検討者より一歩リードし、「ただの検討中」から具体的な交渉フェーズに進むことができます。売主側は買付が入った物件を「商談中」として扱い始め、以降は提出者との交渉を優先するのが一般的です。さらに、買付証明書には希望価格や条件といったこちらの提示内容が明文化されています。ただ口頭で「前向きです」と伝えるよりも、価格や引渡時期などを文章で可視化することで売主に本気度が伝わり、交渉テーブルに引き出せる可能性が高まります。

例えば、買付証明書に具体的な「希望価格」「引渡希望日」「手付金額」まで明記した結果、売主の提示条件が緩和され有利に交渉が進んだケースもあります。このように、買付証明書の提出は交渉の扉を開け、こちらの条件を相手に示す効果があります。

|

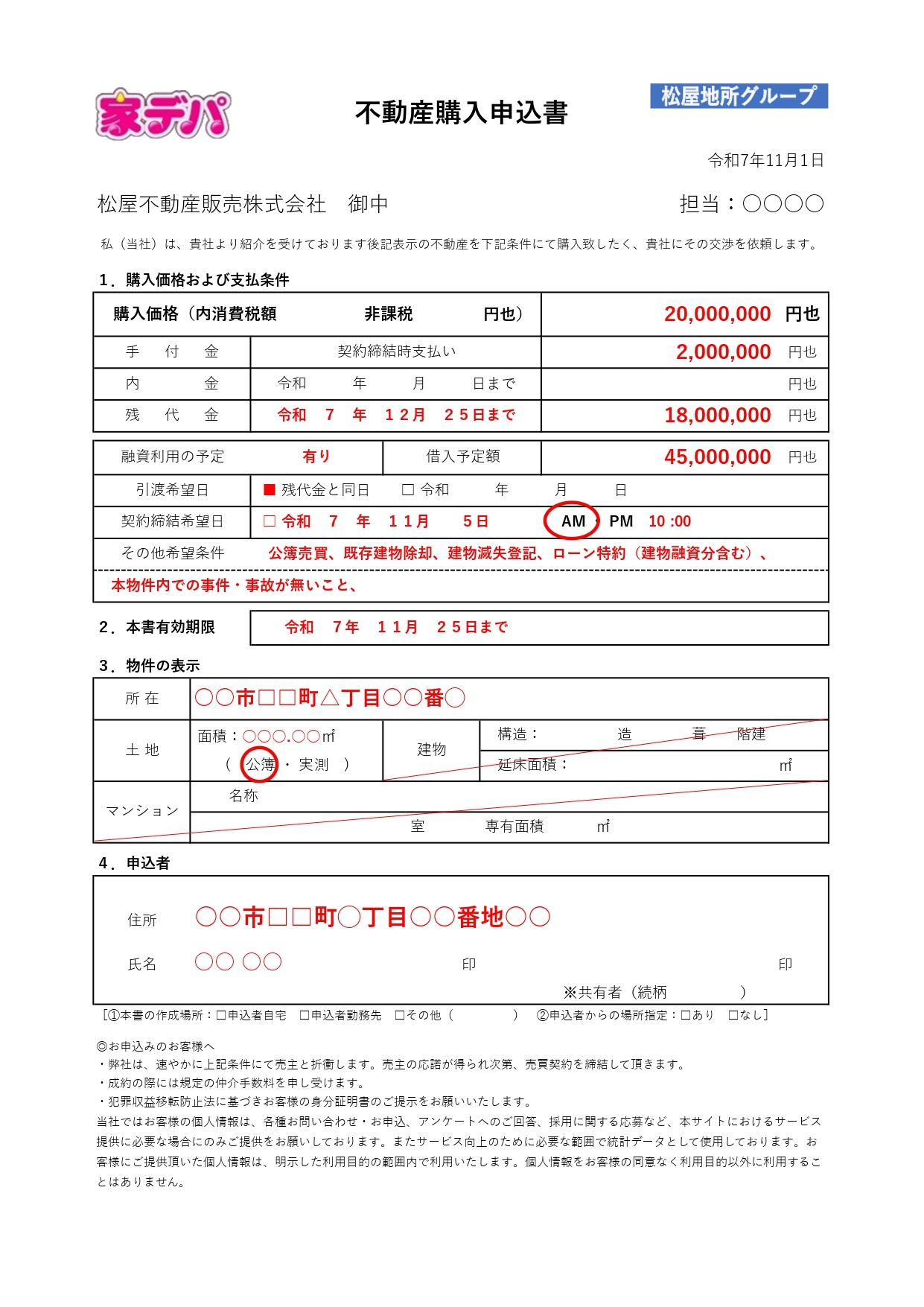

※買付証明書(不動産購入申込書)の例 ・出来る限りあいまいにせず希望をしっかりと書き込みましょう。

内見直後〜事前審査前後に提出し、実現可能性を資料で裏づける。

物件を内見して購入の意思が固まったら、できるだけ早く買付証明書を提出しましょう。住宅ローンの事前審査も内見直後に済ませ、通過証明書を申込書に添えると資金面の確実性を示せます。事前審査済みの買主は売主にとって安心でき、他の申込者より魅力的に映ります。

必須9項目(宛先・日付・氏名・物件特定・価格・手付・条件・期限・連絡先)を過不足なく記載する。

買付証明書には決まった様式こそありませんが、記載すべき必須事項はほぼ共通しています。具体的には、1)宛先(売主または仲介業者の名前)、2)日付(申込書作成日)、3)購入希望者の氏名(署名捺印)、4)対象物件の特定情報(所在地や物件番号など)、5)購入希望価格、6)手付金の予定額、7)購入条件(支払い方法や融資利用の有無、契約希望日・特約事項など)、8)有効期限(この申込内容の有効な期日)、9)連絡先(電話番号・メールアドレス)です。これらを漏れなく簡潔に記載します。特に価格や手付金、期限など数字で示す項目は正確に、物件情報や氏名等も登記簿や本人確認書類と相違なく記入することが大切です。不動産会社が用意したフォーマットを使う場合でも、自分の希望条件や情報が過不足なく反映されているか確認しましょう。記載漏れや誤記入は交渉ロスやトラブルの元になるため、提出前にしっかり見直すことも欠かせません。

“応相談”“概ね”などの曖昧表現を避け、数値・期日で具体化する。

買付証明書に記載する内容は、可能な限り定量的かつ明確に示しましょう。「応相談」「概ね了承」などの曖昧な表現は誤解を生みやすく、真剣度も伝わりません。例えば引渡希望時期について「応相談」と書く代わりに、「○年○月下旬までに引渡し希望」と具体的な期限を明記します。同様に「価格は○○万円程度」ではなく「○○○○万円」と明示し、手付金も「○○万円」と額を決めて書きます。曖昧な記載は後で「そんなつもりではなかった」と揉める原因にもなるため、条件や期限はできるだけ具体化して提示するのが得策です。

法的性格とリスク管理――拘束力の限界を踏まえつつ「契約締結上の過失」を回避する運用を徹底する

ここでは、買付証明書の法的性格とそれに関連するリスク管理について押さえます。買付証明書単独では契約の拘束力が弱い一方、油断すると「契約締結上の過失」に問われるリスクがあります。拘束力の限界を正しく理解し、適切な運用でリスクをコントロールすることが重要です。要は「法的には自由に撤回できるけれど、現実には責任問題にならないよう注意して扱おう」というスタンスで、最後の契約締結まで進める必要があります。

単独の買付証明書に強い拘束力は生じにくいが、交渉態様次第で責任が問題となり得る。

前述の通り、買付証明書それ自体には強い法的拘束力はありません。売主が承諾し正式契約に至るまでは、買主・売主とも法的義務を負わず原則自由に撤回できます。しかし、「だから何をしても良い」わけではない点に注意が必要です。交渉の進め方によっては、相手方から責任を問われる場合があります。交渉過程で相手に与えた信頼に背くような行為があると、書面の非拘束性にもかかわらず責任問題に発展し得るのです。買付証明書提出後も「まだ契約ではないから」と油断せず、相手の準備状況や信頼に十分配慮した行動を心掛けましょう。

売渡承諾書や合意メモがあっても最終契約がなければ未成立と判断され得る。

買付証明書の提出後、売主から売渡承諾書(この買主に売っても良いという意思表示の書面)を受け取ったり、両者で価格や条件の合意メモを交わしたりすることがあります。

|

※売渡承諾書の例 ・買付証明書同様に出来る限りあいまいにせず希望をしっかりと書き込みましょう。

これらは売買契約締結に向けた前向きなステップですが、それだけで最終契約が成立したとは通常みなされません。判例でも「買付証明書と売渡承諾書のやり取りのみでは確定的な意思表示の合致とはいえない」と繰り返し判断されています。たとえば東京地裁の判例では「売渡承諾書は交渉を円滑にするために取引条件を確認したに過ぎない」として契約成立を否定しています。つまり、買付証明書・売渡承諾書の授受や仮合意書の作成は、正式契約に向けた「道義的拘束力」にとどまり、法的な成立ではないということです。最終的にはきちんと契約書を取り交わし、手付金の授受等を経て初めて「契約成立」となります。それまでは「交渉中」に過ぎない点を忘れないでください。

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構>東京地判昭59.12.12 判タ 548-159より一部引用

有効期限は実務上の目安に過ぎず、更新・撤回の記録管理が予防線となる。

買付証明書には通常、「この買付条件は○月◯日まで有効です」といった有効期限が記載されます。これは法的というより実務的な目安で、期限切れになったからといって自動的に罰則や契約成立が発生するものではありません。長引く交渉に区切りをつけ、お互い早めに結論を出すための紳士協定的な期限と考えると良いでしょう。この期限は状況によって延長されたり、逆に期限前に撤回されたりすることもあります。その際に重要なのが記録管理です。期限延長や撤回を行う際は、双方で合意内容を書面(メール等)に残しておくことが後々の紛争予防に有効です。口頭のやりとりだけでは「言った/聞いてない」の食い違いが生じかねません。有限な期限であっても、期限や撤回に関する記録をきちんと残すことがトラブルの予防線となる点を覚えておきましょう。

提出後の分岐を見極める――キャンセルの可否・責任が生じ得る境界線・揉める買付の典型を学ぶ

買付証明書を提出した後の展開は、一気に契約締結に進む場合もあれば、交渉難航やキャンセルに至る場合もあります。ここでは、買付提出後に起こり得る分岐を整理し、適切な対処法を考えます。買付段階でキャンセルは可能なのか、どの時点から責任問題になり得るのか、揉めがちなケースは何か――こうしたポイントを押さえておけば、不測の事態にも落ち着いて対応できるでしょう。

買付段階の撤回は可能だが、準備着手の有無や信頼形成の程度が責任論を左右する。

買付証明書の提出後、正式契約前であれば買主は撤回(キャンセル)することが可能です。法律的には契約が成立していない以上、撤回しても違法ではありません。しかし重要なのは、「撤回できるか」と「撤回しても責任を問われないか」は別問題だということです。売主側がすでに契約準備に着手していたり、買主の購入意思を信頼して他の購入希望者を断っていたような場合、キャンセルが相手に与える影響は大きく、損害賠償など責任追及を招く恐れがあります。明確な線引きはないものの、例えば売主が物件の権利関係の調整や工事手配など具体的行動を始めていた場合、安易な撤回は「契約締結上の過失」に問われかねません。要するに、撤回自体は自由だが相手の状況によってはリスクを伴うと心得ましょう。

売主・仲介の実損や関係悪化を最小化する撤回手順と連絡のタイムラインを守る。

やむを得ずキャンセルする場合は、できるだけ相手に迷惑や損害をかけない形で行うことが肝心です。具体的には、分かった時点で速やかに売主および仲介業者に連絡し、正直な理由を伝えて謝意を示します。「とりあえず書いてしまったが不安が残った」など曖昧な理由では相手も納得しにくいので、可能な限り納得できる背景を説明しましょう。

また、預けていた申込証拠金があれば速やかに全額返還してもらい(宅建業者が返還拒否は禁止)、書面上も正式に申込み撤回の通知を出しておくと安心です。さらに今後の関係にも配慮します。特に仲介業者には、キャンセル後も他の物件紹介でお世話になる可能性がありますから、誠意ある対応で信頼を損ねないようにしましょう。タイムラインとしては、結論が出たら一刻も早く連絡し、口頭伝達→撤回届提出→証拠金返還、と迅速に進めることが大切です。こうした手順とマナーを守れば、たとえキャンセルになっても相手の実損や心証の悪化を最小限に抑えることができます。

契約成立後は手付解約と違約の線引きを誤らない。

一度売買契約が正式に成立した後は、もはや買付証明書の段階とは状況が異なります。買主の都合で契約を解除したい場合、契約書で定められた手付解除の制度を利用できるか(期限内であれば手付金を放棄して解除可能)、それを過ぎていれば契約違反(違約)となって高額な違約金や損害賠償を求められる可能性があります。ここで大切なのは、契約前と契約後の「キャンセル」の意味合いを取り違えないことです。買付段階では自由に撤回できたとしても、契約後は売主買主双方に法的拘束力が生じています。「少し考え直したい」程度の理由で契約を白紙には戻せません。契約時に支払った手付金も、正当な解除期日を過ぎれば戻ってこないばかりか、違約金では足りず追加賠償…という事態にもなり得ます。したがって契約成立後は、手付解除できる段階なのか、それとも違約になるのかを冷静に判断し、安易な撤回はしないようにしましょう。

提示順序の工夫・譲れない条件の切り分けが「通る買付」を生み、二転三転は紛争の火種になる。

買付証明書提出前に譲れない条件と譲歩可能な条件を整理し、提示内容や順序を工夫しましょう。そうすれば、売主に好印象を与えつつ核心条件を通すことができます。一方で、一度出した買付条件をあとから二転三転させるのは厳禁です。「やっぱり価格を下げてほしい」「引渡時期を延ばしたい」等と後出しで条件変更を繰り返せば、相手の心証を損ねるだけでなくトラブルに発展しかねません。実際に、提出後の買主側都合の条件変更は揉め事の原因となることは実務としてもよくあります。最初にしっかりと考え抜いた上で買付証明書を提出し、交渉中もぶれない姿勢を示すことが、結果的に「通る買付」につながります。逆に場当たり的に条件を変える買付は信頼を失い、紛争の火種になることを肝に銘じましょう。

売主側の実務対応と意思決定――「売主が買主を選ぶ権利」、売渡承諾書で透明性を高める

最後に、売主側の視点で買付証明書への対応と意思決定のポイントを解説します。不動産売買では売主が買主を選ぶ権利を持ち、どの申込者と契約するか最終判断できます。その際、公平で納得感のあるプロセスとするために、売渡承諾書の活用や比較検討の工夫が有効です。売主としても買主との信頼関係を重視し、透明性の高い交渉を心掛けることで、スムーズな契約成立とトラブル防止につながります。

売渡承諾書で条件と期限を明確化し、交渉の枠組みを整える。

買付証明書を受け取った売主側は、内容を精査した上で売渡承諾書を買主に交付することができます。売渡承諾書とは、「その条件でこの買主に売っても良い」という売主の意思表示を書面にしたものです。ここには売主が受け入れる価格や引渡条件、正式契約までの期限などが記載され、いわば売主からの回答書となります。売渡承諾書を提示すれば、物件は「商談中」として扱われ、一定期間は当該買主との契約締結に向けた交渉に集中するのが一般的です。

売主にとっては、条件や期限を明示することで交渉の枠組みが明確になり、買主にとっても売主の本気度が伝わるため安心材料となります。なお、売渡承諾書自体には法的拘束力がなく、最終契約に至らなければ撤回も可能ですが、提示した以上は誠実に対応することが信頼関係上求められます。売渡承諾書の活用によって条件とスケジュールの見通しを共有し、透明性の高い交渉を進めましょう。

複数買付の選定は価格だけでなく、資金計画・引渡時期・付帯条件・進行管理の確実性を評価する。

複数の買付がある場合、提示価格だけでなく資金調達の確実さ(ローン事前審査の有無など)や引渡時期の適合、条件の内容、信頼性などを総合評価します。最高額の申込より、多少低額でも現金購入や事前審査済みで確実に取引できる申込者が優先されることもあります。

比較表で意思決定を可視化し、合意変更は最新版に一元化して旧版の並存を防ぐ。

比較表で各提案を一覧にすると分かりやすいでしょう。また、条件変更があったら最新版の合意内容を一つの書面に集約し、旧来の書面は破棄しましょう。古い条件と新しい条件が混在すると、後々「どれが有効か」で食い違いが生じかねません。

最終チェックリストで、買主は資金・期限・条件の裏づけを、売主は選定基準と承諾条件を確認する。

契約直前には、買主・売主それぞれ以下のポイントをチェックリストで最終確認すると安心です。

買主チェックポイント

- 資金計画

手付金・諸費用の準備、ローン本審査手続きの完了を確認。

- スケジュール

契約日・引渡日に無理がなく、現住居からの引越し時期とも矛盾しないか。

- 条件面

希望した特約や条件が契約書に正しく反映されているか。

売主チェックポイント

- 選定基準

選んだ買主の価格・資金計画・希望時期に問題がなく、他に優先すべき申込者がいないか。

- 承諾条件

合意した価格・引渡時期・特約など売却条件が契約書に正しく反映されるか。

- リスク対策

手付金額・違約金設定など不履行時の備えは十分か。ローン特約の期限や不成立時の対応も確認。

このようにチェックリストで最終確認し合うことで、契約直前のリスクを洗い出し潰しておくことができます。買主は購入資金や希望条件が現実に即しているか再確認し、売主は本当にこの買主で大丈夫か、提示条件に問題がないかを再確認する——そのひと手間が、契約後の「こんなはずでは」が無い円満な取引への仕上げと言えるでしょう。

買付証明書に関するFAQとまとめ

FAQ(よくある質問)

Q1. 買付証明書を出した後でも、買主はキャンセルできますか?

A. 売買契約前なら原則可能です。ただし、相手に契約成立を合理的に期待させるほど交渉が具体化していた場合は、撤回の仕方やタイミング次第で「契約締結上の過失(信頼利益)」が問題化することがあります。早めの連絡・明確な理由・記録化でリスクを抑えましょう。

Q2. 申込金(申込証拠金)は返ってきますか?

A. 契約不成立なら原則全額返還が実務慣行です。預り証に「契約不成立時は全額返金」と明記されているか、受領時に確認してください。手付金と混同しないことが重要です(手付金は契約締結時の金銭で性質が別)。売買仲介の場合、この申込証拠金を授受することは基本的にありません。

Q3. 売渡承諾書をもらったら、もう契約は成立ですか?

A. いいえ。売渡承諾書は条件枠組みの確認で、最終契約書への調印と手付金授受を経て初めて契約成立と扱うのが通例です。安心せず、期日内の契約準備・条件最終化を進めてください。

Q4. 複数の買付が競合したとき、売主は誰を選ぶのですか?

A. 価格だけでなく、資金計画の確実性(事前審査有無・自己資金)、引渡時期の適合、特約の軽さ、進行の確実性(レスポンス・準備力)などを総合評価します。満額よりも「確実・スムーズ」な申込が選ばれることは珍しくありません。

Q5. 買付証明書の有効期限が切れたら自動的に無効ですか?

A. 実務上の目安であり、法的に自動消滅・自動成立のような効果は通常想定しません。延長・撤回の意思はメール等で明確に残すと紛争予防に有効です。

Q6. 買付提出後に条件(価格・時期)を変更してもよいですか?

A. 原則として推奨しません。二転三転は信用を損ね「通りにくい買付」になります。提出前に譲れない条件・譲歩可能な条件を整理し、数値と期日で明確に記載してください。

Q7. フォーマットがなくても提出できますか?電子署名は有効ですか?

A. 可能です。必須9項目(宛先、日付、氏名、物件特定、価格、手付、条件、期限、連絡先)が整い、本人性・改ざん防止が担保されれば、電子署名・メール本文・PDFでも実務上の意思表示として機能します。仲介の指定様式がある場合は従うのが無難です。

Q8. ローン特約やインスペクション(建物状況調査)は買付に書くべき?

A. 重要条件は買付段階で明示しましょう。ローン利用の有無、特約の期限、インスペクション希望は早期に伝えるほど交渉がスムーズです。曖昧な書き方は誤解の温床になります。

まとめ(要点の再確認)

- 買付証明書は契約ではない

交渉の起点であり、提出=成立ではない。

- 申込金と手付金は別物

申込金は契約前の預り金(不成立なら返還が原則)、手付金は契約時の金銭で法的効果が重い。

- 実務はプロセスがすべて

誠実な連絡・具体的条件・記録化が紛争予防の三本柱。

- 提出は“速さ×実現性”

内見直後〜事前審査前後、審査結果や資金裏付けの提示で選ばれる確率が上がる。

- キャンセルの線引き

契約前の撤回は原則自由だが、進捗次第で責任論。契約後は手付解除と違約の峻別が必須。

- 売主は買主を選ぶ権利

価格・確実性・時期・特約の軽さ等を総合評価。比較表と期限設定で透明性を高める。

これらの基本を外さなければ、買主・売主双方が納得しやすい“通る交渉”に近づきます。

不動産の購入・売却は松屋不動産販売 家デパへご相談ください。

不動産購入・売却の成否は、初動の設計(買付の出し方/受け方)とプロセス管理(条件整理・期限運用・記録化)で大きく変わります。松屋不動産販売 家デパは、買主様には「通る買付」の作成から事前審査の段取り、条件の見える化、撤回判断の線引きまでを伴走。売主様には、複数買付の比較表・売渡承諾書運用・選定基準の可視化・期限設計を一気通貫で支援します。

買主様向け

必須9項目の精査、曖昧語の排除、資金計画の裏付け、インスペクション・特約の最適配置、競合局面の提示順序まで、実務フローで伴走。

売主様向け

条件比較・優先順位の整理、承諾書の文面設計、最新版への一元化、手付金・違約条項の妥当性確認等で、透明で後悔しない意思決定を後押しします。

愛知・静岡を中心に、全国標準の実務で対応。まずはお気軽にご相談ください。状況と目的に合わせ、「今日打つべき一手」を具体的にご提案いたします。